<< 4:00>> 6:00

その歪みは小学校6年の夏休み手前まで続く。

認められたいがための行動はそれまで一度も認められたこともなく、不思議な力が認知されていない街ゆえに言いふらすわけにはいかず、それでいて力を振るい続け。矛盾には気づいていた。それでも引き返すことが出来なかった。これでだめなら、次はもっと頑張る。リオネル・サンドリヨンはそういう方向に考えてしまっていたから。

終焉のきっかけは、存外ささやかなものであった。無論、リオネル・サンドリヨンの願いが叶ったわけではない。彼は、それほど『幸運ではない』。

1学期最後の日、偶然忘れ物を取りに学校に戻ってきた。その時、たまたま見てしまった。

ヒサシガワ ノボル

かつての友人 恒川 昇 が他のクラスの者に囲まれる姿を。この時点でリオネル・サンドリヨンは昇のことは友人と思っていなかった。そうかといって忌み嫌っていたわけでもない。昇がこのような状況に陥った経緯も分からなかったが、見捨てることも出来ず。

昇は、敵意を抱かれていると認識した。

このままでは、もっとひどいことが起こるかもしれない。それは、『耐えがたいこと』だと感じた。

その敵意の矛先を自分が『喰らえば』、その耐えがたいことは防げるだろうか。

最早慣れた様子でそう考えると、ずっと残り続ける甘い味がひときわ強くなった。そのタイミングで、扉を開き。

視線が一斉に、リオネル・サンドリヨンに向けられた。

「こいつの味方?」

単に、寝ざめが悪いからこうしただけだ。

「こいつの手助けでもしようっていうの?」

どちらかというと、争いそのものを止めたかった。

「お前、こいつがどういう奴か知ってんの?」

何も、知らない。何も。

「そいつ――」

『幸か不幸か』。それを聞く前に、隣のクラスの先生がやってきた。蜘蛛の子を散らしたように、皆立ち去っていく。やがて、その場にはリオネル・サンドリヨンと昇だけが残った。

沈黙を破ったのは、昇の言葉。

「お前、他人が酷い目に遭ってるとき、いつもそれを見に寄ってくるよな。それでいて何もしないでさ。何も出来ないのに、何で来るの?」

そう嘲笑して、かつての友人も立ち去った。

リオネル・サンドリヨンは、何も言い返すことが出来なかった。糾弾されて初めて、自分の行為を醜いと感じた。不幸を引き受けるという行為そのものについても、傲慢かつ悪魔的だと感じ。ずっと口に残る蜂蜜に似た甘い味も。他人の不幸は蜜の味とはよく言ったものだ。これではまるで、誰かの不幸を喜んでいるかのような。

自分は誰かを助けたかったのか、誰かに助けてほしかったのか、区別がついていなかったと自覚したのもこの時だった。

自分が良かれと思ってやってきたことが無駄だったのかもしれない。たとえ自分が幸せになれなくても、周りが幸せならばそれでいいと思っていた。そのための行動は全て空振りだったのかもしれない。

そう、気づいた。

その日以来、甘い味は『不幸の味』と認識し、口にするたび当時の出来事が甦った。

ENo.300 禍根 とのやりとり

ENo.410 都月 とのやりとり

ENo.505 日明と月夜 とのやりとり

ENo.524 赤錆 とのやりとり

ENo.558 白大甕 とのやりとり

ENo.640 スグル とのやりとり

ENo.683 東堂玄樹 とのやりとり

ENo.687 カガラ とのやりとり

ENo.1346 チサキ とのやりとり

以下の相手に送信しました

ItemNo.6 10世紀の異端審問時の残滓 を美味しくいただきました!

体調が 1 回復!(12⇒13)

今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。

今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!

チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。

次元タクシーで行けるようになったようだ。

禍根(300) は ド根性雑草 を入手!

四ツ谷幽綺(448) は ド根性雑草 を入手!

とぐる(567) は 雑木 を入手!

不幸喰らい(569) は 雑木 を入手!

不幸喰らい(569) は 花びら を入手!

とぐる(567) は 毛 を入手!

とぐる(567) は 毛 を入手!

とぐる(567) は 花びら を入手!

とぐる(567) は 何か柔らかい物体 を入手!

不幸喰らい(569) は 何か柔らかい物体 を入手!

禍根(300) は 何か柔らかい物体 を入手!

幻術LV を 2 UP!(LV0⇒2、-2CP)

制約LV を 1 UP!(LV9⇒10、-1CP)

防具LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)

日明と月夜(505) の持つ ItemNo.8 ボロ布 から防具『クリームカラージャケット』を作製しました!

あんこ(84) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から防具『虚像』を作製しました!

詩穂乃(136) の持つ ItemNo.9 不思議な石 から防具『セーラー服』を作製しました!

ユリシス(1479) とカードを交換しました!

めがみのしずく (ブレッシングレイン)

コラプション を研究しました!(深度0⇒1)

ポーションラッシュ を研究しました!(深度0⇒1)

ウィークポイント を研究しました!(深度0⇒1)

キャプチャー を習得!

血気 を習得!

見切り を習得!

チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!

体調が全回復しました!

『チナミ区 H-15:釣り堀』へ採集に向かうことにしました!

- 禍根(300) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀

- 四ツ谷幽綺(448) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀

- とぐる(567) の選択は チナミ区 E-5:出発地

- 不幸喰らい(569) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀

MISSION - 未発生:

- 禍根(300) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山

- 四ツ谷幽綺(448) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(同行者が達成済み)

- 不幸喰らい(569) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(同行者が達成済み)

―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。

時計台をぼーっと見上げる。

自分の腕時計を確認する。

・・・とても嫌そうな表情になる。

No.1 道端ガムマン (種族:道端ガムマン)

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [戦闘:エイド1]OK. [取引]OK. [スキル]OK.

その歪みは小学校6年の夏休み手前まで続く。

認められたいがための行動はそれまで一度も認められたこともなく、不思議な力が認知されていない街ゆえに言いふらすわけにはいかず、それでいて力を振るい続け。矛盾には気づいていた。それでも引き返すことが出来なかった。これでだめなら、次はもっと頑張る。リオネル・サンドリヨンはそういう方向に考えてしまっていたから。

終焉のきっかけは、存外ささやかなものであった。無論、リオネル・サンドリヨンの願いが叶ったわけではない。彼は、それほど『幸運ではない』。

1学期最後の日、偶然忘れ物を取りに学校に戻ってきた。その時、たまたま見てしまった。

ヒサシガワ ノボル

かつての友人 恒川 昇 が他のクラスの者に囲まれる姿を。この時点でリオネル・サンドリヨンは昇のことは友人と思っていなかった。そうかといって忌み嫌っていたわけでもない。昇がこのような状況に陥った経緯も分からなかったが、見捨てることも出来ず。

昇は、敵意を抱かれていると認識した。

このままでは、もっとひどいことが起こるかもしれない。それは、『耐えがたいこと』だと感じた。

その敵意の矛先を自分が『喰らえば』、その耐えがたいことは防げるだろうか。

最早慣れた様子でそう考えると、ずっと残り続ける甘い味がひときわ強くなった。そのタイミングで、扉を開き。

視線が一斉に、リオネル・サンドリヨンに向けられた。

「こいつの味方?」

単に、寝ざめが悪いからこうしただけだ。

「こいつの手助けでもしようっていうの?」

どちらかというと、争いそのものを止めたかった。

「お前、こいつがどういう奴か知ってんの?」

何も、知らない。何も。

「そいつ――」

『幸か不幸か』。それを聞く前に、隣のクラスの先生がやってきた。蜘蛛の子を散らしたように、皆立ち去っていく。やがて、その場にはリオネル・サンドリヨンと昇だけが残った。

沈黙を破ったのは、昇の言葉。

「お前、他人が酷い目に遭ってるとき、いつもそれを見に寄ってくるよな。それでいて何もしないでさ。何も出来ないのに、何で来るの?」

そう嘲笑して、かつての友人も立ち去った。

リオネル・サンドリヨンは、何も言い返すことが出来なかった。糾弾されて初めて、自分の行為を醜いと感じた。不幸を引き受けるという行為そのものについても、傲慢かつ悪魔的だと感じ。ずっと口に残る蜂蜜に似た甘い味も。他人の不幸は蜜の味とはよく言ったものだ。これではまるで、誰かの不幸を喜んでいるかのような。

自分は誰かを助けたかったのか、誰かに助けてほしかったのか、区別がついていなかったと自覚したのもこの時だった。

自分が良かれと思ってやってきたことが無駄だったのかもしれない。たとえ自分が幸せになれなくても、周りが幸せならばそれでいいと思っていた。そのための行動は全て空振りだったのかもしれない。

そう、気づいた。

その日以来、甘い味は『不幸の味』と認識し、口にするたび当時の出来事が甦った。

ENo.300 禍根 とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

ENo.410 都月 とのやりとり

| ▲ |

| ||

ENo.505 日明と月夜 とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

ENo.524 赤錆 とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

ENo.558 白大甕 とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

ENo.640 スグル とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

ENo.683 東堂玄樹 とのやりとり

| ▲ |

| ||

ENo.687 カガラ とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

ENo.1346 チサキ とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

以下の相手に送信しました

ItemNo.6 10世紀の異端審問時の残滓 を美味しくいただきました!

体調が 1 回復!(12⇒13)

今回の全戦闘において 治癒10 活力10 鎮痛10 が発揮されます。

今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!

TriQ Shots

|

|

はぐれものの狼煙

|

チナミ区 H-15:釣り堀

|

マイケル 「上出来ですね。それでは、どうぞどうぞ。」 |

チェックポイントから天に向け、赤色の光柱が立つ。

次元タクシーで行けるようになったようだ。

禍根(300) は ド根性雑草 を入手!

四ツ谷幽綺(448) は ド根性雑草 を入手!

とぐる(567) は 雑木 を入手!

不幸喰らい(569) は 雑木 を入手!

不幸喰らい(569) は 花びら を入手!

とぐる(567) は 毛 を入手!

とぐる(567) は 毛 を入手!

とぐる(567) は 花びら を入手!

とぐる(567) は 何か柔らかい物体 を入手!

不幸喰らい(569) は 何か柔らかい物体 を入手!

禍根(300) は 何か柔らかい物体 を入手!

幻術LV を 2 UP!(LV0⇒2、-2CP)

制約LV を 1 UP!(LV9⇒10、-1CP)

防具LV を 3 UP!(LV29⇒32、-3CP)

日明と月夜(505) の持つ ItemNo.8 ボロ布 から防具『クリームカラージャケット』を作製しました!

あんこ(84) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から防具『虚像』を作製しました!

詩穂乃(136) の持つ ItemNo.9 不思議な石 から防具『セーラー服』を作製しました!

ユリシス(1479) とカードを交換しました!

めがみのしずく (ブレッシングレイン)

コラプション を研究しました!(深度0⇒1)

ポーションラッシュ を研究しました!(深度0⇒1)

ウィークポイント を研究しました!(深度0⇒1)

キャプチャー を習得!

血気 を習得!

見切り を習得!

チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!

体調が全回復しました!

『チナミ区 H-15:釣り堀』へ採集に向かうことにしました!

- 禍根(300) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀

- 四ツ谷幽綺(448) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀

- とぐる(567) の選択は チナミ区 E-5:出発地

- 不幸喰らい(569) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀

MISSION - 未発生:

- 禍根(300) の選択は チナミ区 P-3:瓦礫の山

- 四ツ谷幽綺(448) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(同行者が達成済み)

- 不幸喰らい(569) の選択は チナミ区 H-15:釣り堀(同行者が達成済み)

―― ハザマ時間が紡がれる。

|

ドライバーさん 「・・・・・ふー。」 |

ドライバーさん

次元タクシーの運転手。

イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。

イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。

|

ドライバーさん 「・・・・・。」 |

時計台をぼーっと見上げる。

|

ドライバーさん 「・・・・・。」 |

自分の腕時計を確認する。

|

ドライバーさん 「・・・・・。」 |

・・・とても嫌そうな表情になる。

|

ドライバーさん 「・・・・・狂ってんじゃねーか。」 |

|

ドライバーさん 「早出手当は出・・・ ・・・ねぇよなぁ。あー・・・・・ ・・・・・面倒だが、社長に報告かね。あー、めんでぇー・・・」 |

はぐれものの狼煙

|

|

騎士会のひとたち

|

ENo.569

リオネル・サンドリヨン

イラスト1:リオネル(イバラの姿)

イラスト2:リオネル(ハザマでの姿)(Eno.152PL様より有償にて依頼しました!ありがとうございます!)

イラスト3:サブキャラ冴

虚無アイコン(Eno.38)とデフォルメアイコン(Eno.158)は頂き物です。感謝!

【メインキャラ】

リオネル・サンドリヨン(Lionel・Cendrillon)

相良伊橋高校2年4組

195cm 91Kg 11月6日生まれ

性別:男

髪:夕焼け色、ハーフアップ

目:銀色

他の特徴:そばかす

こんな見た目だが母国語は日本語である。得意科目も現代文である。英語とフランス語の日常会話が可能。

好きな科目は世界史と体育。苦手な科目は数学。嫌いな科目は英語(成績はなかなか)。ド文系。

将来の夢とか進路とかは未定。焦る。とりあえず進学してそこから先は後で考えることにしている。

性格はだいぶ真面目な方。気性穏やかで、臆病な本質ゆえに争いごとは得意ではない。それでも、仲間が傍にいるのであればいかなる窮地でも共に在ろうとし、仲間が貶められることがあれば相応に激昂し、仲間に危機が迫れば周りを驚かせるような行動に出ることもある。

過去に色々あったようで、どちらかというと抱え込みやすい気質。しかし、色々な人との出会いを経て、少しずつ改めようとしている。

コーポロザ301号室で暮らしている。

【http://lisge.com/ib/talk.php?p=226】

ソロール(場所設定はまちまち)

【http://lisge.com/ib/talk.php?p=734】

どうやらバイトをしているらしい。【http://lisge.com/ib/talk.php?s=140】

カラミティ イーター

異能≪不幸喰らい≫

・誰かの代わりに『不幸』を引き受けることができる。

・発動のためには、その『不幸』を何らかの形で認識する必要があり、『不幸喰らい所持者』の認識と実情に齟齬があると発動が不完全になる。

・異能が発動した際『蜜のような味』がする。異能の使用後、食欲が失せることもある。

・異能『所持』の代償で不幸体質になっている。異能『使用』の代償で、不幸が悪化する。それは誰かの代わりに受けた『不幸』とまた別である。

【サブキャラ】

恒川 冴(ヒサシガワ サエ)

貝米継高校1年

170cm 59㎏ 3月24日生まれ

性別:男

髪:上は鳶色、下だけ空色

目:髪と同様

他の特徴:シンプルなイヤーカフ

自由を愛し、我が道を突き進む高校生。本人が楽しそうと思うことには結構すぐに飛びつく。基本的にひねくれ者で、何かに従うという行為を嫌う。ただし従わないことによるデメリットが大きければ従うこともある。面倒ごとは嫌い。表情の変化は少ない方だが人並みの感情は持っている。

侵略騒ぎのことは、SNSを通じて初めて認識した。つまり冴は榊から声をかけられておらず、試合参加者でもない。

誰かを探しているらしいが別に急ぎでもないらしい。

オオキタ区のマンションで暮らしている。

【http://lisge.com/ib/talk.php?p=3022】

イデア クラフト

異能≪概念象り≫

・概念含め『見えないもの』を具現化する。それは武器や鎖 等々になる。具現化したものを砕くと一時的にそれが弱体化する。

・具現化するのは『誰かに紐づいたもの』でなければならない。

・発動対象の『名前』および『同意』が必要。

・代償は体力。使うと疲れる。休めば治る。代償の徴収タイミングは、異能の効果が切れた時。

・トリガーは『恒川冴が 具現化したいものを 左手を使って文字に記す』こと。

・記した文字が裂かれると異能の効果が切れる。

リオネル・サンドリヨンの正体はアンジニティの咎人である。アンジニティとしての姿は人にあらず、『四肢に鎖をつけ、体内に瘴気を宿した硝子の竜』のような出で立ちをしている。

その力を使うことで、病を、傷を、痛みを、怒りを、悲しみを、時には争いそのものを『喰らい』腹を満たす化け物。

争いごとがあるたびに近寄ってくることから、災厄の象徴のような扱いを受けているかもしれない。

『不幸を喰らう』際には腹を満たすだけでなく、その不幸を硝子の竜が引き受けているというのに。

嘗て何らかの『シメイ』を賜り、侵略を阻止することもまたその延長線上にあると考えた硝子の竜。同時にそれがエゴであるということも認識している。

時折、傷を『喰らう』という形でイバラシティに与する者の治療を行う姿が見られるかもしれない。自らの姿が人間から見て異質であると自覚し、守ると決めた者たちから敵対されることを覚悟を決めて。

イラスト2:リオネル(ハザマでの姿)(Eno.152PL様より有償にて依頼しました!ありがとうございます!)

イラスト3:サブキャラ冴

虚無アイコン(Eno.38)とデフォルメアイコン(Eno.158)は頂き物です。感謝!

【メインキャラ】

リオネル・サンドリヨン(Lionel・Cendrillon)

相良伊橋高校2年4組

195cm 91Kg 11月6日生まれ

性別:男

髪:夕焼け色、ハーフアップ

目:銀色

他の特徴:そばかす

こんな見た目だが母国語は日本語である。得意科目も現代文である。英語とフランス語の日常会話が可能。

好きな科目は世界史と体育。苦手な科目は数学。嫌いな科目は英語(成績はなかなか)。ド文系。

将来の夢とか進路とかは未定。焦る。とりあえず進学してそこから先は後で考えることにしている。

性格はだいぶ真面目な方。気性穏やかで、臆病な本質ゆえに争いごとは得意ではない。それでも、仲間が傍にいるのであればいかなる窮地でも共に在ろうとし、仲間が貶められることがあれば相応に激昂し、仲間に危機が迫れば周りを驚かせるような行動に出ることもある。

過去に色々あったようで、どちらかというと抱え込みやすい気質。しかし、色々な人との出会いを経て、少しずつ改めようとしている。

コーポロザ301号室で暮らしている。

【http://lisge.com/ib/talk.php?p=226】

ソロール(場所設定はまちまち)

【http://lisge.com/ib/talk.php?p=734】

どうやらバイトをしているらしい。【http://lisge.com/ib/talk.php?s=140】

カラミティ イーター

異能≪不幸喰らい≫

・誰かの代わりに『不幸』を引き受けることができる。

・発動のためには、その『不幸』を何らかの形で認識する必要があり、『不幸喰らい所持者』の認識と実情に齟齬があると発動が不完全になる。

・異能が発動した際『蜜のような味』がする。異能の使用後、食欲が失せることもある。

・異能『所持』の代償で不幸体質になっている。異能『使用』の代償で、不幸が悪化する。それは誰かの代わりに受けた『不幸』とまた別である。

【サブキャラ】

恒川 冴(ヒサシガワ サエ)

貝米継高校1年

170cm 59㎏ 3月24日生まれ

性別:男

髪:上は鳶色、下だけ空色

目:髪と同様

他の特徴:シンプルなイヤーカフ

自由を愛し、我が道を突き進む高校生。本人が楽しそうと思うことには結構すぐに飛びつく。基本的にひねくれ者で、何かに従うという行為を嫌う。ただし従わないことによるデメリットが大きければ従うこともある。面倒ごとは嫌い。表情の変化は少ない方だが人並みの感情は持っている。

侵略騒ぎのことは、SNSを通じて初めて認識した。つまり冴は榊から声をかけられておらず、試合参加者でもない。

誰かを探しているらしいが別に急ぎでもないらしい。

オオキタ区のマンションで暮らしている。

【http://lisge.com/ib/talk.php?p=3022】

イデア クラフト

異能≪概念象り≫

・概念含め『見えないもの』を具現化する。それは武器や鎖 等々になる。具現化したものを砕くと一時的にそれが弱体化する。

・具現化するのは『誰かに紐づいたもの』でなければならない。

・発動対象の『名前』および『同意』が必要。

・代償は体力。使うと疲れる。休めば治る。代償の徴収タイミングは、異能の効果が切れた時。

・トリガーは『恒川冴が 具現化したいものを 左手を使って文字に記す』こと。

・記した文字が裂かれると異能の効果が切れる。

リオネル・サンドリヨンの正体はアンジニティの咎人である。アンジニティとしての姿は人にあらず、『四肢に鎖をつけ、体内に瘴気を宿した硝子の竜』のような出で立ちをしている。

その力を使うことで、病を、傷を、痛みを、怒りを、悲しみを、時には争いそのものを『喰らい』腹を満たす化け物。

争いごとがあるたびに近寄ってくることから、災厄の象徴のような扱いを受けているかもしれない。

『不幸を喰らう』際には腹を満たすだけでなく、その不幸を硝子の竜が引き受けているというのに。

嘗て何らかの『シメイ』を賜り、侵略を阻止することもまたその延長線上にあると考えた硝子の竜。同時にそれがエゴであるということも認識している。

時折、傷を『喰らう』という形でイバラシティに与する者の治療を行う姿が見られるかもしれない。自らの姿が人間から見て異質であると自覚し、守ると決めた者たちから敵対されることを覚悟を決めて。

30 / 30

269 PS

チナミ区

D-2

D-2

No.1 道端ガムマン (種族:道端ガムマン)

|

|

|

||||||||||||

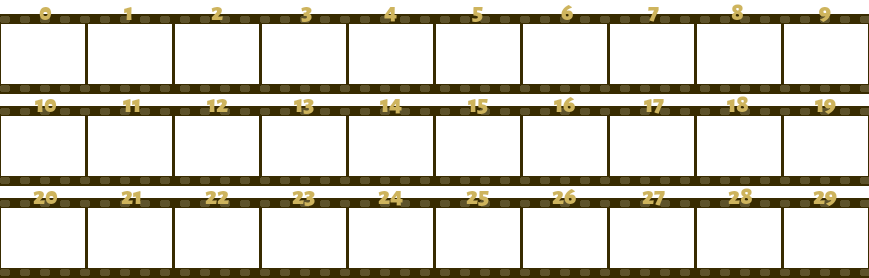

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |

| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |

| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |

| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |

| 4 | 頑強の枷 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |

| 5 | Calamity | 武器 | 20 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |

| 6 | 雑木 | 素材 | 15 | [武器]攻撃10(LV15)[防具]防御10(LV15)[装飾]体力10(LV15) | |||

| 7 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||

| 8 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]麻痺10(LV30)[防具]風纏10(LV30)[装飾]闇纏10(LV30) | |||

| 9 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||

| 10 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||

| 11 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]混乱10(LV25)[防具]追撃10(LV25)[装飾]貫通10(LV25) | |||

| 12 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]敏捷10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||

| 13 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||

| 14 | 花びら | 素材 | 10 | [武器]地纏10(LV25)[防具]回復10(LV10)[装飾]祝福10(LV20) | |||

| 15 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]祝福10(LV20)[防具]鎮痛10(LV20)[装飾]防御10(LV20) | |||

最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 武術 | 10 | 身体/武器/物理 |

| 幻術 | 2 | 夢幻/精神/光 |

| 制約 | 10 | 拘束/罠/リスク |

| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |

| 防具 | 32 | 防具作製に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 色無き爪 (ブレイク) | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |

| 色無き牙 (ピンポイント) | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |

| 色無き角 (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |

| 色無き尾 (ブラスト) | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |

| 苦痛喰らい (ヒール) | 6 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |

| 練3 | 遠い記憶、嘗ての役目 (エキサイト) | 5 | 0 | 40 | 敵:攻撃+自:AT増(1T) |

| 竜の翼、風は枷 (リストリクト) | 5 | 0 | 60 | 敵:DX・AG減(2T) | |

| 竜の翼、硝子の盾 (プロテクション) | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |

| 『守護者』の素養 (オフェンシブ) | 5 | 0 | 80 | 自:AT増+AG減 | |

| 練3 | 硝子の竜の逆鱗は如何に (スパイン) | 5 | 0 | 110 | 自:反撃LV増 |

| ■■の加護 (サンクタム) | 5 | 0 | 60 | 味全:守護+祝福状態なら更に守護 | |

| 練3 | 『守護者』は刃を降ろす (イレイザー) | 5 | 0 | 150 | 敵傷:攻撃 |

| キャプチャー | 5 | 0 | 70 | 自:束縛LV増 | |

| 畏怖喰らい (テリトリー) | 5 | 0 | 160 | 味列:DX増 | |

| 矛先喰らい (エスコート) | 7 | 0 | 80 | 自:次受ダメ減+味列:護衛 |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 其は堕した■■ (攻撃) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |

| 其は嘗てのシメイ (防御) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |

| 其は灰被る国に非ざる物 (器用) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |

| 其は臆病者の勇気 (敏捷) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |

| 其は嘗ての存在意義 (回復) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |

| 其は調和竜の呪縛 (活力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |

| 其は嘗ての願い (体力) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |

| 其は調和竜の詛呪 (治癒) | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |

| 其は調和竜の呪詛 (鎮痛) | 6 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |

| 其は力の対価 (幸運) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 | |

| 血気 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃ダメージが上がるようになる | |

| 見切り | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃回避率が上がるようになる |

| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |

|

文武両道 (ブレイク) |

0 | 20 | 敵:攻撃 | |

|

まほう:ファイアボール (ファイアボール) |

0 | 180 | 敵全:火撃 | |

| 練3 |

荊街八景 (イレイザー) |

0 | 150 | 敵傷:攻撃 |

|

渦巻いたカード (アクアシェル) |

0 | 80 | 味傷:DF・火耐性増 | |

|

めがみのしずく (ブレッシングレイン) |

0 | 150 | 味全:HP増+祝福 |

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]プロテクション | [ 2 ]オフェンシブ |

| [ 1 ]スパイン | [ 2 ]テリトリー | [ 2 ]エスコート |

| [ 1 ]ウィークポイント | [ 1 ]リトルリヴァイブ | [ 1 ]ワイドスワップ |

| [ 1 ]コラプション | [ 1 ]シャドウラーカー | [ 1 ]ポーションラッシュ |

PL / logi_minamo