<< 4:00~5:00

──また繰り返すの。

そんな声が、聞えたような気がした。

ひとりになって、手にしていた石を軽く握って、離す。

祈りを込めるようにまた握るけれど、その石に花が咲くことは、やはりなくて。

「らしくねえな、巳羽さんや」

どうしたものか。そう考えていた時にかかった声に、私は振り返り、咄嗟に笑う。

「……そうですなあ。でも、それもわからないようにしたつもりだったんですが? 兄さんや」

どうしてここに、と問うまでもなかった。

後を付いてきたという事は、自分の動揺を察されていたのだろうと。

「何年おまえさんの兄貴をやってると思う?

その顔を見りゃあ、何かあったってすぐに分かるさ。まだまだ修行が足りねーな」

「それはそれは、おみそれしました」

案の定で。兄はなんだか昔から、変なところで人の感情の機微に聡かった。

普段はころりと騙されたり誤魔化されたりしてくれる癖に、

ここ、という肝心な部分を見逃さない。

それが気恥ずかしいような、気まずいような、ありがたいような、微妙な心地になる。

近場の岩に腰かけて、いつものように足を組む兄。

複雑な気持ちを誤魔化すように軽い口調で返しながら、その隣に寄り掛かった。

「で、どうしたよ。オニキスには……いいや、さきにも言い辛いことなんだろ?」」

「……そうだねえ」

少し迷うような間が生まれてしまったのは、一人で解決しようとするつもりでいたから。

けれど兄の真剣さの滲む表情を見て、結局、ぽつりと先の出来事を掻い摘んで話すことにした。

異能の発動時に、ハザマではいつも咲いていた花が咲かなくなったこと。

戦闘に支障は無かったが、今度もそうであるとは限らない不安がある事。

「――ふうん」

一通りを聞いての兄の相槌は、どこか気の抜けたものだった。

「なあ、巳羽。異能ってのは、持ち主のコンディションに大きく左右されるもんだ。

これまでと、さっきの戦い。異能に変化があったってんなら、何か違いがある筈だ。

体調が悪かったとか、心に引っかかることがあったとか、なんでもいい。何か心当たりは無いか?」

「心当たりは、まあ。……ない事はない事は、ない。というか、それだと思ってる。

……そうだなあ。まあ、ここまで話したし、話しちゃおうかな」

元々兄へ抱いていたストレスが原因だからと、兄には意図的に内緒にしていた過去。

ほんの少しのフェイクを交えながら、

幼い頃、異能を暴走させ部屋を滅茶苦茶にしたと、これまたさっくりと説明する。

「まあ、幼い頃の笑える失敗談、って感じだけど。

ほら、オニキスさんの定義の話で、あったでしょ。力を付けろって。

私も力はあるに越したことは無い、と思ってたんだけど、

多分、当時の記憶が戒めのように残ってて、それで歯止めがかかってしまってるんだろうな、っていうお話」

いやあ、過去の話って案外根深いよね、と軽い口調で言葉をしめようとして、

その時頭に過ったのは、定義の話をするあの男と、吹っ切れたような幼馴染の言葉。

「……さっちゃんは、どうやって覚悟を決められたんだろうねえ」

私は私の為に飛ぶと、彼女は言った。

自分も自分の為に力を使おうと決めたのに、何が違ったのだろうかと。

「どうやって、か。そいつは直接本人に聞くしかねーな。

でも、切欠の一つくらいなら心当たりがあるぜ」

「さきはきっと……自由になったんだよ」

何かを思い出すように、兄は目を細める。

「変に我慢するのが良くなかった、って言やいいのかな。

使わないように、無かったように振る舞うよりも、

あいつは自分の異能を受け入れて、一緒に生きていくことを選んだんだ」

彼女が幼い頃、異能の制御に苦心していた事、家族との隔たりがあった事は、朧気ながらに覚えている。

母との約束で異能を制限されていた自分と重ねて、人知れず親近感を覚えていたこともあった。

思えば、今の彼女は問題なく異能を制御出来ているし、当時時折見えていた影めいた雰囲気が、無いようにも見えた。

引っ越してしまった時も、そうして今も、何か良い切っ掛けが彼女の中であったのかもしれない。

「もし、おまえさんを縛る何かがあるのなら……

そいつのことは、一度忘れちまうのも手かもしれないな」

「……忘れる、か」

最後にそう締めくくった兄から一度視線を外し、考える。

確かに、リセットしてしまえるなら話は簡単だ。

あの日の誤った力の使い方の結果も、両親との会話の記憶も、無かったことにしてしまえば、私を縛るものは無くなる。

「……でも、それは難しいかも。忘れようにも、っていうのもあるけど」

忘れて、無かったことにしてしまうのは。前提を切り崩してしまうのは。

そんなのは、ワールドスワップで作られた記憶だけで良い。

「さっきのバツ兄の話でいうなら、受け入れて、その失敗ごと共に生きていきたいというか」

そう。だから。

思考の糸口を掴めたような気がして、口元に手を当てる。

「何も知らないまま力を使ってしまったあの頃とは、違うか。今の私は、力の使い方を選べる」

その選び方も、まだ間違えるかもしれないけれど。

少なくとも、もうあの時のように、一時の感情で周囲を傷つけることはない。

「……なんだ、御節介だったみたいだな」

「自分の異能を知り、正しく使う。たった一度の間違いも無しに振るうことなんて、誰だって出来やしねえさ。

いいか、おまえさんの傍にはおれがいるんだ。

おれは喧嘩はからっきしだし、出来ることだって少ないが――」

兄は、相も変わらずの緩い笑みを浮かべて言う。

「それでもおまえさんが失敗しちまいそうな時は……うん。ぜーんぶおれがなんとかしてやる。

“そういうの”が得意な異能だってのは、おまえさんが一番よく知ってるだろ?

天文部やとっしーたちだってそうだったみたいに、おれたちは一人で戦ってる訳じゃない。

たまには兄貴を信じて、どーんとぶつかってみな」

「……そっか。それじゃあ、後の事はぜーんぶバツ兄に任せることにして、私は遠慮なく異能をふるわせて貰おうかな」

それが、その表情に反して真摯な思いである事を、私は良く知っている。

だから、私も彼の"知っている"に甘えるように、まぜっかえすような言葉を紡ぐ。

「ふふ……バツ兄がこんな兄貴らしいことを言うなんて。空から埴輪の群れでも降って来るかもね」

「ちぇっ、素直じゃねーヤツ。

ま、いいや。なんにせよ、今のおまえさんならきっと大丈夫だろ。

そろそろ呼んどいた次元タクシーが来る頃だ。おまえさんも準備を済ましとけよ」

──ありがと、バツ兄。

去る背中に、ならばと素直に感謝の気持ちを投げかけてみる。

兄は振り向かず。けれど、背中越しにひらひらと手を振って応えた。

素直じゃないのはどっちだ。その向こう側にある表情を想像して少し笑いながら、

重苦しかった気持ちがいつの間にか取り払われている事に、

やっぱり何か降ってくるかもしれないな、と、不思議色の空を眺めた。

ENo.369 唯 とのやりとり

さき(911) から アーネスト・プレイヤー を手渡しされました。

領域LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)

命術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)

具現LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)

合成LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)

偽黒初(77) により ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成してもらい、駄物 に変化させました!

⇒ 超絶合成![ 5 2 2 = 9 ]不発!

⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム

オニキス(301) の持つ ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成し、駄物 に変化させました!

さき(911) の持つ ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成し、駄物 に変化させました!

さき(911) により ItemNo.15 針 から装飾『ソーイングセット』を作製してもらいました!

⇒ ソーイングセット/装飾:強さ82/[効果1]器用15 [効果2]- [効果3]-

さき(911) の持つ ItemNo.10 夕焼け色のカーディガン に ItemNo.14 ボロ布 を付加しました!

Dr.笹子(831) により ItemNo.15 ソーイングセット に ItemNo.13 毛 を付加してもらいました!

⇒ ソーイングセット/装飾:強さ82/[効果1]器用15 [効果2]回復10 [効果3]-

クロス(10) とカードを交換しました!

飲料水 (アクアヒール)

チャクラグラント を研究しました!(深度0⇒1)

チャクラグラント を研究しました!(深度1⇒2)

チャクラグラント を研究しました!(深度2⇒3)

アクアヒール を習得!

召喚強化 を習得!

五月雨 を習得!

水特性回復 を習得!

サモン:スライム を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

オニキス(301) は 古雑誌 を入手!

巳羽(473) は 柳 を入手!

イデオローグ(474) は 古雑誌 を入手!

さき(911) は 柳 を入手!

オニキス(301) は 何か固い物体 を入手!

さき(911) は 皮 を入手!

さき(911) は 爪 を入手!

イデオローグ(474) は 爪 を入手!

▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)

イデオローグ(474) のもとに ハニワ が泣きながら近づいてきます。

イデオローグ(474) のもとに 大蛇 がゆっくりと近づいてきます。

イデオローグ(474) のもとに こぐま が微笑を浮かべて近づいてきます。

イデオローグ(474) に移動を委ねました。

ヒノデ区 B-9(森林)に移動!(体調25⇒24)

ヒノデ区 B-10(山岳)に移動!(体調24⇒23)

ヒノデ区 C-10(森林)に移動!(体調23⇒22)

ヒノデ区 D-10(森林)に移動!(体調22⇒21)

ヒノデ区 E-10(草原)に移動!(体調21⇒20)

[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

―― Cross+Roseに映し出される。

チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。

ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。

ふたりの反応を気にすることなく、

前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。

そう言って、さっさと姿を消してしまう。

うーん、と悩むふたり。

白南海の姿が消える。

チャットが閉じられる――

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.

──また繰り返すの。

そんな声が、聞えたような気がした。

ひとりになって、手にしていた石を軽く握って、離す。

祈りを込めるようにまた握るけれど、その石に花が咲くことは、やはりなくて。

「らしくねえな、巳羽さんや」

どうしたものか。そう考えていた時にかかった声に、私は振り返り、咄嗟に笑う。

「……そうですなあ。でも、それもわからないようにしたつもりだったんですが? 兄さんや」

どうしてここに、と問うまでもなかった。

後を付いてきたという事は、自分の動揺を察されていたのだろうと。

「何年おまえさんの兄貴をやってると思う?

その顔を見りゃあ、何かあったってすぐに分かるさ。まだまだ修行が足りねーな」

「それはそれは、おみそれしました」

案の定で。兄はなんだか昔から、変なところで人の感情の機微に聡かった。

普段はころりと騙されたり誤魔化されたりしてくれる癖に、

ここ、という肝心な部分を見逃さない。

それが気恥ずかしいような、気まずいような、ありがたいような、微妙な心地になる。

近場の岩に腰かけて、いつものように足を組む兄。

複雑な気持ちを誤魔化すように軽い口調で返しながら、その隣に寄り掛かった。

「で、どうしたよ。オニキスには……いいや、さきにも言い辛いことなんだろ?」」

「……そうだねえ」

少し迷うような間が生まれてしまったのは、一人で解決しようとするつもりでいたから。

けれど兄の真剣さの滲む表情を見て、結局、ぽつりと先の出来事を掻い摘んで話すことにした。

異能の発動時に、ハザマではいつも咲いていた花が咲かなくなったこと。

戦闘に支障は無かったが、今度もそうであるとは限らない不安がある事。

「――ふうん」

一通りを聞いての兄の相槌は、どこか気の抜けたものだった。

「なあ、巳羽。異能ってのは、持ち主のコンディションに大きく左右されるもんだ。

これまでと、さっきの戦い。異能に変化があったってんなら、何か違いがある筈だ。

体調が悪かったとか、心に引っかかることがあったとか、なんでもいい。何か心当たりは無いか?」

「心当たりは、まあ。……ない事はない事は、ない。というか、それだと思ってる。

……そうだなあ。まあ、ここまで話したし、話しちゃおうかな」

元々兄へ抱いていたストレスが原因だからと、兄には意図的に内緒にしていた過去。

ほんの少しのフェイクを交えながら、

幼い頃、異能を暴走させ部屋を滅茶苦茶にしたと、これまたさっくりと説明する。

「まあ、幼い頃の笑える失敗談、って感じだけど。

ほら、オニキスさんの定義の話で、あったでしょ。力を付けろって。

私も力はあるに越したことは無い、と思ってたんだけど、

多分、当時の記憶が戒めのように残ってて、それで歯止めがかかってしまってるんだろうな、っていうお話」

いやあ、過去の話って案外根深いよね、と軽い口調で言葉をしめようとして、

その時頭に過ったのは、定義の話をするあの男と、吹っ切れたような幼馴染の言葉。

「……さっちゃんは、どうやって覚悟を決められたんだろうねえ」

私は私の為に飛ぶと、彼女は言った。

自分も自分の為に力を使おうと決めたのに、何が違ったのだろうかと。

「どうやって、か。そいつは直接本人に聞くしかねーな。

でも、切欠の一つくらいなら心当たりがあるぜ」

「さきはきっと……自由になったんだよ」

何かを思い出すように、兄は目を細める。

「変に我慢するのが良くなかった、って言やいいのかな。

使わないように、無かったように振る舞うよりも、

あいつは自分の異能を受け入れて、一緒に生きていくことを選んだんだ」

彼女が幼い頃、異能の制御に苦心していた事、家族との隔たりがあった事は、朧気ながらに覚えている。

母との約束で異能を制限されていた自分と重ねて、人知れず親近感を覚えていたこともあった。

思えば、今の彼女は問題なく異能を制御出来ているし、当時時折見えていた影めいた雰囲気が、無いようにも見えた。

引っ越してしまった時も、そうして今も、何か良い切っ掛けが彼女の中であったのかもしれない。

「もし、おまえさんを縛る何かがあるのなら……

そいつのことは、一度忘れちまうのも手かもしれないな」

「……忘れる、か」

最後にそう締めくくった兄から一度視線を外し、考える。

確かに、リセットしてしまえるなら話は簡単だ。

あの日の誤った力の使い方の結果も、両親との会話の記憶も、無かったことにしてしまえば、私を縛るものは無くなる。

「……でも、それは難しいかも。忘れようにも、っていうのもあるけど」

忘れて、無かったことにしてしまうのは。前提を切り崩してしまうのは。

そんなのは、ワールドスワップで作られた記憶だけで良い。

「さっきのバツ兄の話でいうなら、受け入れて、その失敗ごと共に生きていきたいというか」

そう。だから。

思考の糸口を掴めたような気がして、口元に手を当てる。

「何も知らないまま力を使ってしまったあの頃とは、違うか。今の私は、力の使い方を選べる」

その選び方も、まだ間違えるかもしれないけれど。

少なくとも、もうあの時のように、一時の感情で周囲を傷つけることはない。

「……なんだ、御節介だったみたいだな」

「自分の異能を知り、正しく使う。たった一度の間違いも無しに振るうことなんて、誰だって出来やしねえさ。

いいか、おまえさんの傍にはおれがいるんだ。

おれは喧嘩はからっきしだし、出来ることだって少ないが――」

兄は、相も変わらずの緩い笑みを浮かべて言う。

「それでもおまえさんが失敗しちまいそうな時は……うん。ぜーんぶおれがなんとかしてやる。

“そういうの”が得意な異能だってのは、おまえさんが一番よく知ってるだろ?

天文部やとっしーたちだってそうだったみたいに、おれたちは一人で戦ってる訳じゃない。

たまには兄貴を信じて、どーんとぶつかってみな」

「……そっか。それじゃあ、後の事はぜーんぶバツ兄に任せることにして、私は遠慮なく異能をふるわせて貰おうかな」

それが、その表情に反して真摯な思いである事を、私は良く知っている。

だから、私も彼の"知っている"に甘えるように、まぜっかえすような言葉を紡ぐ。

「ふふ……バツ兄がこんな兄貴らしいことを言うなんて。空から埴輪の群れでも降って来るかもね」

「ちぇっ、素直じゃねーヤツ。

ま、いいや。なんにせよ、今のおまえさんならきっと大丈夫だろ。

そろそろ呼んどいた次元タクシーが来る頃だ。おまえさんも準備を済ましとけよ」

──ありがと、バツ兄。

去る背中に、ならばと素直に感謝の気持ちを投げかけてみる。

兄は振り向かず。けれど、背中越しにひらひらと手を振って応えた。

素直じゃないのはどっちだ。その向こう側にある表情を想像して少し笑いながら、

重苦しかった気持ちがいつの間にか取り払われている事に、

やっぱり何か降ってくるかもしれないな、と、不思議色の空を眺めた。

ENo.369 唯 とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

|

巳羽 「……さっちゃん、わたしの為に探して来てくれたの?」 |

|

巳羽 「ふふ、それがもう特別で、選ぶ、っていう事が惜しくなっちゃうな。 良かったらひとつひとつ、さっちゃんが気に入った所を見せて教えて……?」 |

|

さき 「みゅーちゃん、これ。 (スカートを容れ物代わりに、みて、と。 そこには大小いくつもの石。10以上は間違いなくあるだろうか)」 |

|

さき 「見てたらどれもいいなって捨てがたくてわかんなくなっちゃって、みんな持ってきちゃった。 みゅーちゃんがいいなーって思うこ、あるといいなあ。」 |

さき(911) から アーネスト・プレイヤー を手渡しされました。

対戦相手未発見のため不戦勝!

影響力が 4 増加!

影響力が 4 増加!

領域LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)

命術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)

具現LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)

合成LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)

偽黒初(77) により ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成してもらい、駄物 に変化させました!

⇒ 超絶合成![ 5 2 2 = 9 ]不発!

⇒ 駄物/素材:強さ10/[武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50)/特殊アイテム

オニキス(301) の持つ ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成し、駄物 に変化させました!

さき(911) の持つ ItemNo.2 不思議な防具 に ItemNo.3 不思議な装飾 を合成し、駄物 に変化させました!

さき(911) により ItemNo.15 針 から装飾『ソーイングセット』を作製してもらいました!

⇒ ソーイングセット/装飾:強さ82/[効果1]器用15 [効果2]- [効果3]-

|

さき 「何か縫物するの?」 |

さき(911) の持つ ItemNo.10 夕焼け色のカーディガン に ItemNo.14 ボロ布 を付加しました!

Dr.笹子(831) により ItemNo.15 ソーイングセット に ItemNo.13 毛 を付加してもらいました!

⇒ ソーイングセット/装飾:強さ82/[効果1]器用15 [効果2]回復10 [効果3]-

クロス(10) とカードを交換しました!

飲料水 (アクアヒール)

チャクラグラント を研究しました!(深度0⇒1)

チャクラグラント を研究しました!(深度1⇒2)

チャクラグラント を研究しました!(深度2⇒3)

アクアヒール を習得!

召喚強化 を習得!

五月雨 を習得!

水特性回復 を習得!

サモン:スライム を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

オニキス(301) は 古雑誌 を入手!

巳羽(473) は 柳 を入手!

イデオローグ(474) は 古雑誌 を入手!

さき(911) は 柳 を入手!

オニキス(301) は 何か固い物体 を入手!

さき(911) は 皮 を入手!

さき(911) は 爪 を入手!

イデオローグ(474) は 爪 を入手!

▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)

イデオローグ(474) のもとに ハニワ が泣きながら近づいてきます。

イデオローグ(474) のもとに 大蛇 がゆっくりと近づいてきます。

イデオローグ(474) のもとに こぐま が微笑を浮かべて近づいてきます。

イデオローグ(474) に移動を委ねました。

ヒノデ区 B-9(森林)に移動!(体調25⇒24)

ヒノデ区 B-10(山岳)に移動!(体調24⇒23)

ヒノデ区 C-10(森林)に移動!(体調23⇒22)

ヒノデ区 D-10(森林)に移動!(体調22⇒21)

ヒノデ区 E-10(草原)に移動!(体調21⇒20)

[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

―― Cross+Roseに映し出される。

|

白南海 「・・・・・ぁァ?」 |

|

エディアン 「おやおや!」 |

白南海

黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン

プラチナブロンドヘアに紫の瞳。

緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。

長い髪は適当なところで雑に結んである。

緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。

長い髪は適当なところで雑に結んである。

チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

|

白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |

|

エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |

|

白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |

|

エディアン 「若?何言ってんですか?」 |

|

白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |

|

ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ

黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。

常にダルそうな猫背で長身の青年。

デニムパンツにTシャツを着ている。

常にダルそうな猫背で長身の青年。

デニムパンツにTシャツを着ている。

ふたりの背後から突然現れる長身。

|

白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |

|

エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |

|

ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |

ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。

|

エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |

|

白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |

|

ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |

ふたりの反応を気にすることなく、

|

ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |

前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。

|

ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |

そう言って、さっさと姿を消してしまう。

|

エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |

|

白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |

|

エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |

うーん、と悩むふたり。

|

白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |

白南海の姿が消える。

|

エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |

|

エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |

チャットが閉じられる――

決闘不成立!

対戦相手が見つけられなかった!

不戦勝扱いになります。

対戦相手が見つけられなかった!

不戦勝扱いになります。

イバラシティ緊急警備隊

|

|

熾す魂火、絶えぬ火光

|

ENo.473

結城 巳羽

結城 巳羽 ゆうきみう

熾盛天晴学園中等部3年2組に在籍。

身長は157cm。普段から気怠げに目を細めている少女。

制服は規定通り。

鞄も髪型も飾り気がないのは、

溺愛してくる両親から買い与えられる

愛らしいお洋服、小物からの反動。

高等部になったら直ぐにバイトを始め、

自分のお金で服を揃えたいと思っている。

みう、という己の名前も気に入ってはおらず、

学園外では名字を名乗ることが多い。

結城伐都との兄妹仲は良好。呼び方はバツ兄(ばつにい)。

趣味は石集め。

++++++++++++++++++++++++++++

巳羽の異能メモ。

【石に花咲く】

豪腕、鋭敏、跳躍などなど。

石に役割を込め身に付ける事で力を発揮する。

思い入れの深さに依存するため

巳羽がピンときた石にしか効力を発揮しない。

一番のお気に入りの石は、

毎日健康の祈りを込めて、兄に持たせている。

++++++++++++++++++++++++++++++

石拾いのキャラクターイラスト、カード絵は、鴉瓜様に描いて頂きました。

素敵なイラストをありがとうございます。

熾盛天晴学園中等部3年2組に在籍。

身長は157cm。普段から気怠げに目を細めている少女。

制服は規定通り。

鞄も髪型も飾り気がないのは、

溺愛してくる両親から買い与えられる

愛らしいお洋服、小物からの反動。

高等部になったら直ぐにバイトを始め、

自分のお金で服を揃えたいと思っている。

みう、という己の名前も気に入ってはおらず、

学園外では名字を名乗ることが多い。

結城伐都との兄妹仲は良好。呼び方はバツ兄(ばつにい)。

趣味は石集め。

++++++++++++++++++++++++++++

巳羽の異能メモ。

【石に花咲く】

豪腕、鋭敏、跳躍などなど。

石に役割を込め身に付ける事で力を発揮する。

思い入れの深さに依存するため

巳羽がピンときた石にしか効力を発揮しない。

一番のお気に入りの石は、

毎日健康の祈りを込めて、兄に持たせている。

++++++++++++++++++++++++++++++

石拾いのキャラクターイラスト、カード絵は、鴉瓜様に描いて頂きました。

素敵なイラストをありがとうございます。

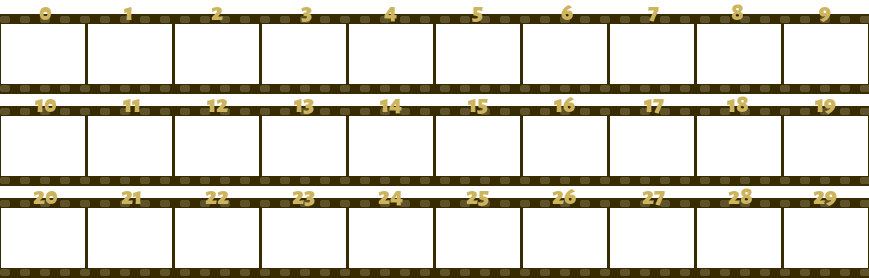

20 / 30

249 PS

ヒノデ区

E-10

E-10

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |

| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |

| 2 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||

| 3 | 柳 | 素材 | 20 | [武器]風纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV20)[装飾]風柳15(LV30) | |||

| 4 | 守りの石 | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |

| 5 | 最初に拾った石 | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程1】 |

| 6 | ソーダキャンディ | 料理 | 30 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |

| 7 | ほしがたちょこ | 料理 | 35 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |

| 8 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |

| 9 | 鉄パイプ | 武器 | 67 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |

| 10 | 新たな祈り | 防具 | 75 | 防御10 | 防御10 | - | |

| 11 | Priere | 装飾 | 40 | 回復10 | - | - | |

| 12 | ブックカバー | 装飾 | 45 | 強靭15 | - | - | |

| 13 | |||||||

| 14 | アーネスト・プレイヤー | 武器 | 100 | 疫15 | - | - | 【射程2】 |

| 15 | ソーイングセット | 装飾 | 82 | 器用15 | 回復10 | - | |

[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |

| 自然 | 5 | 植物/鉱物/地 |

| 具現 | 10 | 創造/召喚 |

| 変化 | 5 | 強化/弱化/変身 |

| 百薬 | 15 | 化学/病毒/医術 |

| 付加 | 40 | 装備品への素材の付加に影響 |

| 合成 | 5 | 合成に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| ブレイク | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |

| ピンポイント | 6 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |

| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |

| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |

| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |

| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |

| スイープ | 6 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |

| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |

| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |

| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |

| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |

| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |

| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |

| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |

| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |

| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |

| アクアシェル | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |

| 練3 | アンダークーリング | 5 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 |

| 練3 | アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 |

| ヘイルカード | 5 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |

| アマゾナイト | 5 | 0 | 100 | 自:LK・火耐性・闇耐性増 | |

| クリエイト:ホーネット | 5 | 0 | 80 | 敵貫:地痛撃&衰弱 | |

| タービュレントブルーム | 5 | 0 | 60 | 敵全:地撃+3D6が15以上ならAT減(2T) | |

| ヒールハーブ | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |

| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |

| 練3 | クリエイト:グレイル | 5 | 0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 |

| ホーリーポーション | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+変調をLK化 | |

| ピュリフィケーション | 5 | 0 | 50 | 敵味腐:SP増+腐食状態なら、精確光撃&腐食を猛毒化 | |

| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |

| クリエイト:ヴェノム | 5 | 0 | 90 | 敵:猛毒・麻痺・腐食 | |

| クリエイト:ウィング | 5 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |

| スコーピオン | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&衰弱+痛撃&朦朧 | |

| クレイジーチューン | 6 | 0 | 50 | 味全:混乱+次与ダメ増 | |

| ウィークネス | 5 | 0 | 80 | 敵:衰弱 | |

| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |

| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |

| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |

| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |

| サモン:スライム | 5 | 2 | 300 | 自:スライム召喚 |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |

| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |

| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |

| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |

| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |

| 太陽 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |

| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |

| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |

| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |

| 練3 | 五月雨 | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 |

| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |

| 薬師 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 |

最大EP[20]

| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |

|

ビラッディホルン (ドレイン) |

0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |

|

クリエイト:フライング亀 (クリエイト:タライ) |

0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |

|

石に花咲く (ヒールハーブ) |

0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |

|

沃懸甕 (アクアブランド) |

1 | 50 | 敵:水痛撃&味傷:HP増 | |

|

芽吹つぼみのカード (アクアヒール) |

0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |

|

飲料水 (アクアヒール) |

0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

| [ 3 ]チャクラグラント | [ 3 ]ヘイルカード | [ 3 ]イレイザー |

| [ 3 ]クリエイト:グレイル | [ 3 ]ストライク | [ 3 ]デアデビル |

PL / なっき