<< 1:00>> 3:00

雨の音、冷たい空気。──ブレーキ音、そして衝突音。

ひどい雨の降るあの冬の始まりの日。

わたしはあの瞬間、総てを失ったのだった。

伸ばした手は届かなかった。

この手が触れたのは、あの子の手なんかじゃなくて。

生温い──血の感触だった。

指先が赤く染まる。血と、脂の臭いがする。

頭がどくどくと鳴る。目の前がぐらぐらと揺らぐ。

危ない、そんなことを叫ぶことは出来無かった。

例えば、声があったなら。

もっと、違う能力があったなら。

あそこにいたのが、わたしじゃなかったら。

あの子じゃなくて、わたしがそうなっていたら。

わたしを突き飛ばさなければ、ううん。

わたしさえ、いなければ。

「──────ッ!」

殴りつけた地面は硬くて、冷たくて。

そんなことをしても、もう何の意味もない。

あの日、わたしは静かに慟哭した。

わたしの声は、誰にも届かない。

わたしの手は、何にも救えない。

わたしは、失うのが怖くなった。

……………………。

ふわりと、朝の光がわたしの覚醒を促した。

目を擦りながら体を起こす。

──何の、夢を見ていたっけ。

思い出せずに首を傾げた。

思い出せないことには慣れていたから、いつもの通り諦めた。

わたしの記憶は空っぽだ。

自分の名前と、家族と一部の情報以外何も持っていない。

幸いにも、もともと学校にはあまり行っていなかったらしく、

適当に振舞っても不自然さを指摘されることは無かった。

月日は流れていく。

わたしは特に誰とも仲良くなることも、何かに没頭することもなく生きていた。

高校2年を過ぎてもそれは同じで、退屈で味気ない日々を送っていた、

それは別に苦痛じゃなかったし、何かに興味があるわけでもなかったから。

どうでもよかった。誰かも、何かも、自分も。

空っぽなのは記憶だけじゃなかった。

根岸こがねという人物は、空白で出来ている。

底無しの空白。何を落としても、何の音も響かない。

その空白に何かを詰め込みたいとも思わず、

ただただ適当に日々を消費していた。

特別な物語なんて普通の人間に訪れるはずはない。

わかりきった事実で、目の前の現実だ。

──ただ、一点を除いて。

目の前に、同じ顔の人物がいる。

違うのは黒子の位置ぐらい。

わたしの記憶が消えて暫く。

ある日突然彼女は現れたのだ、わたしの前に。

そして、こう言った。

──私と、ゲームをしよう。

ゲームの内容は酷く簡単だった。

わたしは、頷いた。頷くしかなかったから。

「ねえ、最近どうよ」

彼女はいつも通り楽しそうに笑って、わたしに言う。

彼女はわたしと違って楽しそうだ。

学校なんて行きたくないしあんたが行ってよ、そう言って制服を押し付けて。

空っぽなわたしが決してできない顔で笑う。

「ふぅん」

わたしの返答を鼻で笑って、彼女は枕元の目覚まし時計を手に取る。

日曜日、朝の9時。彼女が決まって、わたしの様子を見に来る日。

その日付と時間が彼女の手の中に収まっている。

もしかしたら、わたしもとっくに彼女の掌の上にいるのかもしれない。

そう、思った。

──やがて、時が流れて。

時計塔で彼と出会った。教室でみんなと話した。

喫茶店でクラスメイトと談笑して、寮で恋の話をした。

星空を見ながら彼女と話して、近くまで一緒に帰った。

彼にお節介を焼いて、彼と屋上で喧嘩別れをした。

以前とは比べられない色のある日々。

楽しいけれど、ひどく罪悪感に駆られた。

わたしは、嘘を吐いている、

わたしは、自分が本当に根岸こがねなのか、分かっていないのに。

なのに何も思っていない顔で、その名を名乗って“根岸こがね”の日々を生きている。

それは正しい事なの?

もしも、もしもわたしが本当はそうじゃなかったら?

わたしは、そんな怯えの中で生きている。

……この、不気味な空の下でさえ。

※交流して頂いた方をお借りしております。

問題等御座いましたらお声掛け頂けると幸いです

ENo.464 †.†《─ラスト・ピリオド─》 とのやりとり

ENo.539 天宮寺 咲那 とのやりとり

以下の相手に送信しました

めぐみ&心(543) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『メッセージウィンドウ』を作製しようとしましたが、相手が近くにいませんでした。

冷(1142) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から装飾『メッセージウィンドウ』を作製しようとしましたが、相手が近くにいませんでした。

深紀(1081) とカードを交換しました!

ディヴォーションバインド (キャプチャー)

ヒーリングソング を研究しました!(深度0⇒1)

バトルソング を研究しました!(深度0⇒1)

バトルソング を研究しました!(深度1⇒2)

チナミ区 H-6(道路)に移動!(体調25⇒24)

チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調24⇒23)

チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調23⇒22)

チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調22⇒21)

チナミ区 F-8(草原)に移動!(体調21⇒20)

めぐみ&心(543) からパーティに勧誘されました!

―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!

シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。

チャットが閉じられる――

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK.

雨の音、冷たい空気。──ブレーキ音、そして衝突音。

ひどい雨の降るあの冬の始まりの日。

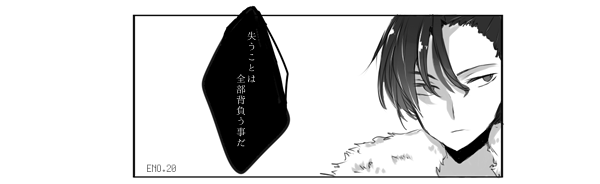

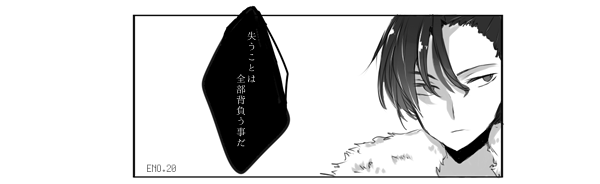

わたしはあの瞬間、総てを失ったのだった。

伸ばした手は届かなかった。

この手が触れたのは、あの子の手なんかじゃなくて。

生温い──血の感触だった。

指先が赤く染まる。血と、脂の臭いがする。

頭がどくどくと鳴る。目の前がぐらぐらと揺らぐ。

危ない、そんなことを叫ぶことは出来無かった。

例えば、声があったなら。

もっと、違う能力があったなら。

あそこにいたのが、わたしじゃなかったら。

あの子じゃなくて、わたしがそうなっていたら。

わたしを突き飛ばさなければ、ううん。

わたしさえ、いなければ。

「──────ッ!」

殴りつけた地面は硬くて、冷たくて。

そんなことをしても、もう何の意味もない。

あの日、わたしは静かに慟哭した。

わたしの声は、誰にも届かない。

わたしの手は、何にも救えない。

わたしは、失うのが怖くなった。

……………………。

ふわりと、朝の光がわたしの覚醒を促した。

目を擦りながら体を起こす。

──何の、夢を見ていたっけ。

思い出せずに首を傾げた。

思い出せないことには慣れていたから、いつもの通り諦めた。

わたしの記憶は空っぽだ。

自分の名前と、家族と一部の情報以外何も持っていない。

幸いにも、もともと学校にはあまり行っていなかったらしく、

適当に振舞っても不自然さを指摘されることは無かった。

月日は流れていく。

わたしは特に誰とも仲良くなることも、何かに没頭することもなく生きていた。

高校2年を過ぎてもそれは同じで、退屈で味気ない日々を送っていた、

それは別に苦痛じゃなかったし、何かに興味があるわけでもなかったから。

どうでもよかった。誰かも、何かも、自分も。

空っぽなのは記憶だけじゃなかった。

根岸こがねという人物は、空白で出来ている。

底無しの空白。何を落としても、何の音も響かない。

その空白に何かを詰め込みたいとも思わず、

ただただ適当に日々を消費していた。

特別な物語なんて普通の人間に訪れるはずはない。

わかりきった事実で、目の前の現実だ。

──ただ、一点を除いて。

目の前に、同じ顔の人物がいる。

違うのは黒子の位置ぐらい。

わたしの記憶が消えて暫く。

ある日突然彼女は現れたのだ、わたしの前に。

そして、こう言った。

──私と、ゲームをしよう。

ゲームの内容は酷く簡単だった。

わたしは、頷いた。頷くしかなかったから。

「ねえ、最近どうよ」

彼女はいつも通り楽しそうに笑って、わたしに言う。

彼女はわたしと違って楽しそうだ。

学校なんて行きたくないしあんたが行ってよ、そう言って制服を押し付けて。

空っぽなわたしが決してできない顔で笑う。

「ふぅん」

わたしの返答を鼻で笑って、彼女は枕元の目覚まし時計を手に取る。

日曜日、朝の9時。彼女が決まって、わたしの様子を見に来る日。

その日付と時間が彼女の手の中に収まっている。

もしかしたら、わたしもとっくに彼女の掌の上にいるのかもしれない。

そう、思った。

──やがて、時が流れて。

時計塔で彼と出会った。教室でみんなと話した。

喫茶店でクラスメイトと談笑して、寮で恋の話をした。

星空を見ながら彼女と話して、近くまで一緒に帰った。

彼にお節介を焼いて、彼と屋上で喧嘩別れをした。

以前とは比べられない色のある日々。

楽しいけれど、ひどく罪悪感に駆られた。

わたしは、嘘を吐いている、

わたしは、自分が本当に根岸こがねなのか、分かっていないのに。

なのに何も思っていない顔で、その名を名乗って“根岸こがね”の日々を生きている。

それは正しい事なの?

もしも、もしもわたしが本当はそうじゃなかったら?

わたしは、そんな怯えの中で生きている。

……この、不気味な空の下でさえ。

氷の溶ける音、静かな音楽。

呆れたような、優しい顔で彼女は笑った。

呆れたような、優しい顔で彼女は笑った。

伸ばした手、去っていく背中。

彼は酷く暗い眼をしていた。

彼は酷く暗い眼をしていた。

星空の下、夜の空気。

彼女は、硝子玉のような目でわたしを見ていた。

彼女は、硝子玉のような目でわたしを見ていた。

展望台、冷たい空気の中。

彼は言葉を探すように、口を閉ざした。

彼は言葉を探すように、口を閉ざした。

どうか、まだ誰も気付かないで。

そう2人は願った。

どうか、私にこの日々をください。

片方は祈った。

どうか、この日々が続くように。

片方は思った。

同じ顔の2人はまだ、誰にも何も明かさずに。

同じ顔で、笑っている。

そう2人は願った。

どうか、私にこの日々をください。

片方は祈った。

どうか、この日々が続くように。

片方は思った。

同じ顔の2人はまだ、誰にも何も明かさずに。

同じ顔で、笑っている。

※交流して頂いた方をお借りしております。

問題等御座いましたらお声掛け頂けると幸いです

ENo.464 †.†《─ラスト・ピリオド─》 とのやりとり

| ▲ |

| ||

ENo.539 天宮寺 咲那 とのやりとり

| ▲ |

| ||

以下の相手に送信しました

|

根岸 「前回は待ち合わせ場所間違えてごめんね!よろしく~」 |

めぐみ&心(543) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から防具『メッセージウィンドウ』を作製しようとしましたが、相手が近くにいませんでした。

冷(1142) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から装飾『メッセージウィンドウ』を作製しようとしましたが、相手が近くにいませんでした。

深紀(1081) とカードを交換しました!

ディヴォーションバインド (キャプチャー)

ヒーリングソング を研究しました!(深度0⇒1)

バトルソング を研究しました!(深度0⇒1)

バトルソング を研究しました!(深度1⇒2)

チナミ区 H-6(道路)に移動!(体調25⇒24)

チナミ区 G-6(道路)に移動!(体調24⇒23)

チナミ区 F-6(道路)に移動!(体調23⇒22)

チナミ区 F-7(草原)に移動!(体調22⇒21)

チナミ区 F-8(草原)に移動!(体調21⇒20)

めぐみ&心(543) からパーティに勧誘されました!

―― ハザマ時間が紡がれる。

|

ノウレット 「おっくれまして―――ッ!!」 |

ノウレット

ショートの金髪に橙色の瞳の少女。

ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。

ボクシンググローブを付け、カンガルー風の仮装をしている。やたらと動き、やたらと騒ぐ。

チャット空間に突如として現れたカンガルー姿の少女。

|

榊 「おやおや・・・、・・・おやおや。これはこれは。 ・・・いかにも面倒そうな。」 |

榊

黒髪に蒼い瞳、黒スーツ。

細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。

整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。

細く鋭い目で怪しげな笑顔を頻繁に浮かべる。

整ったオールバックだが、中央の前髪がすぐ垂れる。

|

ノウレット 「はぁい!初めまして初めましてノウレットって言いまぁす!! ここCrossRoseの管・・・妖精ですよぉっ!!皆さんよろしくおねがいしまぁーっす!!」 |

|

榊 「ほほぉー・・・CrossRoseに管理者がいたんですか。これはこれは、いつもご苦労さまです。」 |

|

ノウレット 「はぁい!ありがとーございま―――っす!!」 |

元気よく両手両足を伸ばし空間を飛びまわる!

|

榊 「・・・・・。先ほど次元タクシーのドライバーさんにもお会いしましたが、 貴方も彼らと同様、ハザマの機能の一部であり、中立ということですよね?」 |

|

ノウレット 「機能なんて言わないでください!妖精です!!妖精なんです!!」 |

|

榊 「・・・・・。妖精さんは中立なんですね?」 |

|

ノウレット 「はぁいモチロンです!私がどっちかに加勢したら圧勝ですよぉ!圧勝!!」 |

シュシュシュ!っと、シャドーボクシング。

|

ノウレット 「――ぁ、そうだ。そういえば告知があって出演したんですよぉ!!」 |

|

榊 「告知・・・・・ですか?」 |

|

ノウレット 「はぁい!ここCrossRoseを舞台に、大大大大闘技大会をするのですっ!! 両陣営入り乱れてのハチャメチャトーナメントバトルですよぉ!!」 |

|

榊 「闘技大会・・・・・ハザマで常に戦っているのに、ですか?」 |

|

ノウレット 「はぁい!たまには娯楽もないと疲れちゃいますのでッ!!」 |

|

榊 「・・・・・常に戦っているのに闘技大会、ですか?」 |

|

ノウレット 「はぁい!!」 |

|

榊 「・・・・・」 |

|

ノウレット 「・・・え、なんかダメです?」 |

|

榊 「・・・いえいえ!個人的な意見はありますが、個人的な意見ですので。」 |

|

ノウレット 「あ!でもすぐじゃなくてですね!!まだ準備中なんです!! 賞品とかも考えなきゃいけませんしぃ!!」 |

|

ノウレット 「それでは!おったのしみにぃ――ッ!!!!」 |

|

榊 「・・・はぁい。」 |

チャットが閉じられる――

TeamNo.543

|

|

アンジニチィ

|

ENo.421

根岸 こがね

※同じ顔をしたPC二人組、という特殊な設定のPCです。

根岸こがね(ねぎし-)/153cm/女

左目に泣き黒子。相良伊橋高校二年生。2-2に所属している。

高校はサボりがちなので校内で見かけることは少ない。

殆ど喋らず、コミュニケーションは専ら異能で作り出すメッセージウィンドウに頼り切っている。声が出ない。

目つきは悪いが基本的には社交的。

時々怠惰。結構よく喋る(ウィンドウに表示される量が多い)。

写真を撮るのが趣味。

よくカメラを持っていろいろな場所をうろうろしている。

ツクナミ区/高校辺りによく出没。

【異能について】

メッセージウィンドウが出る。

実体化させれば盾にも鈍器にもなるし座れる。

あと普通に文字が表示されます。

[]内描写/台詞はメッセージウィンドウに表示されている内容です。

【既知ロールについて】

適当に既知っぽい感じの話を振ってもらえたら合わせます。

・何らかの理由で話さない

・教室ではあまり見かけない

あたりを知っている前提で振って頂けるとスムーズです。

苦手な話題など特にないので適当に遊んで頂けると嬉しいです。

不穏RPも、当PCにいい印象を持ってないよ!も大丈夫です。

返信速度はまちまち。

あと別ツリーだと同じ場所でも別の時間軸扱いしたりします。

───────────

根岸こがね(ねぎし-)/153cm

右目に泣き黒子。お喋りで、最近は絵を描きはじめた。

学校には通っておらず、適当にいろいろなところに立ち寄ってはスケッチをしている。

白黒はっきりつけるのが好きで短気。

言いたいことははっきりと言うタイプ。

よくスケッチブックを持ってうろうろしている。

出現場所は色々。ツクナミにはあまりいない。

【異能について】

メッセージウィンドウが出る。

実体化させれば盾にも鈍器にもなるし座れる。

あと普通に文字が表示されます。

[]内描写/台詞はメッセージウィンドウに表示されている内容です。

____________________________

どちらも根岸こがねを名乗り、互いのことを知っている。

何方が偽物で、何方が本物かも、互いに知っている。

もし、二人の両方と知り合って会話を重ねることが出来れば、

何方が本物の根岸こがねか知る機会があるかもしれない。

連絡先(IBALINE)

http://lisge.com/ib/talk.php?p=2269

住んでいるところ(寮)

http://lisge.com/ib/talk.php?p=839

※交流して頂いた方(台詞等)を日記にてお借りする場合があります。

問題等御座いましたらお声掛け頂けると幸いです。

根岸こがね(ねぎし-)/153cm/女

左目に泣き黒子。相良伊橋高校二年生。2-2に所属している。

高校はサボりがちなので校内で見かけることは少ない。

殆ど喋らず、コミュニケーションは専ら異能で作り出すメッセージウィンドウに頼り切っている。声が出ない。

目つきは悪いが基本的には社交的。

時々怠惰。結構よく喋る(ウィンドウに表示される量が多い)。

写真を撮るのが趣味。

よくカメラを持っていろいろな場所をうろうろしている。

ツクナミ区/高校辺りによく出没。

【異能について】

メッセージウィンドウが出る。

実体化させれば盾にも鈍器にもなるし座れる。

あと普通に文字が表示されます。

[]内描写/台詞はメッセージウィンドウに表示されている内容です。

【既知ロールについて】

適当に既知っぽい感じの話を振ってもらえたら合わせます。

・何らかの理由で話さない

・教室ではあまり見かけない

あたりを知っている前提で振って頂けるとスムーズです。

苦手な話題など特にないので適当に遊んで頂けると嬉しいです。

不穏RPも、当PCにいい印象を持ってないよ!も大丈夫です。

返信速度はまちまち。

あと別ツリーだと同じ場所でも別の時間軸扱いしたりします。

───────────

根岸こがね(ねぎし-)/153cm

右目に泣き黒子。お喋りで、最近は絵を描きはじめた。

学校には通っておらず、適当にいろいろなところに立ち寄ってはスケッチをしている。

白黒はっきりつけるのが好きで短気。

言いたいことははっきりと言うタイプ。

よくスケッチブックを持ってうろうろしている。

出現場所は色々。ツクナミにはあまりいない。

【異能について】

メッセージウィンドウが出る。

実体化させれば盾にも鈍器にもなるし座れる。

あと普通に文字が表示されます。

[]内描写/台詞はメッセージウィンドウに表示されている内容です。

____________________________

どちらも根岸こがねを名乗り、互いのことを知っている。

何方が偽物で、何方が本物かも、互いに知っている。

もし、二人の両方と知り合って会話を重ねることが出来れば、

何方が本物の根岸こがねか知る機会があるかもしれない。

連絡先(IBALINE)

http://lisge.com/ib/talk.php?p=2269

住んでいるところ(寮)

http://lisge.com/ib/talk.php?p=839

※交流して頂いた方(台詞等)を日記にてお借りする場合があります。

問題等御座いましたらお声掛け頂けると幸いです。

20 / 30

71 PS

チナミ区

F-8

F-8

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果等 |

| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]-【射程1】 |

| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |

| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | [効果1]- [効果2]- [効果3]- |

| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) |

| 5 | メッセージウィンドウ | 防具 | 30 | [効果1]敏捷10 [効果2]- [効果3]- |

| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |

| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]治癒10(LV5)[効果2]活力10(LV10)[効果3]鎮痛10(LV15) |

| 8 | 美味しくない草 | 素材 | 10 | [武器]麻痺10(LV30)[防具]風纏10(LV30)[装飾]闇纏10(LV30) |

| 9 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) |

最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 時空 | 5 | 空間/時間/風 |

| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |

| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |

| 防具 | 20 | 防具作製に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| ブレイク | 5 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |

| ピンポイント | 5 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |

| クイック | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |

| ブラスト | 5 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |

| ヒール | 5 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |

| ヘイスト | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |

| ストレングス | 5 | 0 | 100 | 自:AT増 | |

| プロテクション | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |

| ウィンドスピア | 5 | 0 | 100 | 敵貫:風痛撃 | |

| ブロック | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増+護衛 | |

| センスデンジャー | 5 | 0 | 80 | 味列:AG増 | |

| ストライキング | 5 | 0 | 150 | 自:MHP・AT・DF増+連続減 |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |

| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |

| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |

| 敏捷 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |

| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |

| 活力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |

| 体力 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |

| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |

| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |

| 幸運 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

| [ 1 ]ヒーリングソング | [ 2 ]バトルソング |

PL / 鍋