<< 0:00~0:00

どうしても、誰かに私の力を知ってほしいだとか。この力を認めてほしいだとか。

きっと心の中では、ずっとずっと、そんなどうしようもない願いを燻らせ続けていた。

だから、あんな愚かなことをしでかしてしまったのだろうかと、未だに考える。

けれど。そうやってあの日あの時のことに思いを馳せてみるたびに。

きっと今の私であっても、かつての私と全く同じように、この力を使ってしまうだろう。

そんな結論に至ってしまうのは、きっと私がまだ愚かで不完全だからなのだ。

そう、あれは私がまだ小学校低学年の頃の話。

目の前の人の頭の上に落ちてきた花瓶を、私の『神通力』で咄嗟に振り払って。

――その日から私の呼び名は、『超能力少女』になった。

◆

嫌というほどに訪れるテレビや雑誌の取材から逃げ回っていたあの頃のことは、未だにあまり思い出したくはない。

彼ら彼女らの視線は、決まって好奇のものだった。そう、世間を騒がせている奇妙奇天烈な『超能力』が実在しているのかと。

あの時不運な人物を救った小さなヒーローが超常の力を振るう現場を、その目に、カメラに収めることができるのかと。

……そういう時、だいたいいつもおじいちゃんの家である神社の倉庫とかに隠れてやり過ごしていたんだっけ。

悪いことに、どこから嗅ぎつけたやら、私についてのおかしな噂を決まって口にするのだ。

やれ、私には犬や猫が近づきたがらないだとか。やれ、この子が雨が降るといえば必ず降るだとか。

そんな噂のせいで、いつのまにやら私は『神の使い』などと囃し立てられることとなった。

それを面白がった人と、面白くなく思った人がいて、どちらも等しく私にとっては嫌な存在だった。

……ああ、いや。私が『視た』情報から、時折周囲の皆が被りそうな日常的な不幸を避けるアドバイスをしていた。それは事実だ。

けれどそれは、少なくとも表面上は、私が出来る範囲の中で悪いことを遠ざけるのがこういう能力を持って生まれた者の責任だと思っていたからで。

この力を誇示してやろうだとか、それこそ神様の真似事をしたかったからだとか、そういうつもりでやったわけでは断じてない。

けれど、私がどんなつもりで予言――いちおう言っておくけど遠回しなヤツだぞ――をしたにせよ。

それが的中し、事実ちょっとした悪いことを未然に防ぐことができたという事実が積み重なっていけば。

何も知らないし、異能なんて考えもつかない人々からすれば、怪しいと思うのも今にしてみれば当然だ。

……ああ、そうだ。今更だけど、一番大きな前提について言ってなかったじゃないか。

私の生まれはイバラシティではない。そして、この世界のどこでもない。

つまるところ――これはもっと別の、異能なんてものがない世界での話だ。

◆

「だから、さ」

眼前に広がるのは、『ハザマ』の世界。つまりあの男の話は本当だったということだ。

別段驚くことはない。私はイバラシティの異常を調査するため、外の世界からやってきたのだし。

むしろこうして騒乱の中に首尾よく飛び込めたことは、幸運だったとも言えるだろう。

故に、私は刀を持つ。右手に握ったそれは、実によく手に馴染む。

今まで数えきれないほどの怪異を共に斬り伏せてきた、いわば相棒とも呼べる一振り。

私が隠れていた神社の倉庫で見つけてから、よくもまあついてきてくれたものだ。

そう、今の私はエージェント。異能を用いて各世界の異常を調査・解決する組織の一員。

『超能力少女』でも、『神の使い』でもない。言ってしまえば、これが私のあるべき姿だ。

何故なら、いつだって私はあの人の頭の上に落ちてきた花瓶を弾き飛ばすだろうし――。

「いつだって、私の隣には私を認めてくれる人はいなかっただろう。

だから結局、私はどうしたって、こうあるべきだったんだよ。ねえ……」

『向こう』で出会った教師の言葉。その全てが彼のように厳格で、正しいのだとすれば。

今こうして刀を握り、異変と戦わんとする私の姿は、『間違っている』のだろうか。

その解いの結論を導く努力も、彼の名前を呼ぶこともせず、得物を一度軽く振って。

周囲への警戒を怠らぬまま、私は、暗い空の下で初めの一歩を踏み出した。

ENo.399 嬉野聖 とのやりとり

ENo.515 フタバ とのやりとり

ENo.1223 アンジー とのやりとり

以下の相手に送信しました

特に何もしませんでした。

駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。

武術LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)

装飾LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)

かぎ(170) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『翡翠の襟飾り』を作製しました!

ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『視界』を作製しました!

⇒ 視界/装飾:強さ30/[効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム

雀部(606) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から装飾『攻撃本能』を作製しました!

かぎ(170) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『カルボナーラ』をつくってもらいました!

⇒ カルボナーラ/料理:強さ30/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム

リキ(1403) とカードを交換しました!

奪略の牙 (ドレイン)

ハードブレイク を研究しました!(深度0⇒1)

ハードブレイク を研究しました!(深度1⇒2)

ハードブレイク を研究しました!(深度2⇒3)

ストライク を習得!

チャージ を習得!

☆イレイザー を習得!

☆ハードブレイク を習得!

☆初習得ボーナス:各FPが4増加した!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!

チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)

チナミ区 G-5(道路)に移動!(体調29⇒28)

チナミ区 H-5(山岳)に移動!(体調28⇒27)

チナミ区 I-5(山岳)に移動!(体調27⇒26)

チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)

かぎ(170) をパーティに勧誘しました!

採集はできませんでした。

- はふり(42) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

- かぎ(170) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。

グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。

その背後から、突然タクシーが現れる!!

白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。

タクシーの窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。

窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。

白南海からのチャットが閉じられる――

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.

どうしても、誰かに私の力を知ってほしいだとか。この力を認めてほしいだとか。

きっと心の中では、ずっとずっと、そんなどうしようもない願いを燻らせ続けていた。

だから、あんな愚かなことをしでかしてしまったのだろうかと、未だに考える。

けれど。そうやってあの日あの時のことに思いを馳せてみるたびに。

きっと今の私であっても、かつての私と全く同じように、この力を使ってしまうだろう。

そんな結論に至ってしまうのは、きっと私がまだ愚かで不完全だからなのだ。

そう、あれは私がまだ小学校低学年の頃の話。

目の前の人の頭の上に落ちてきた花瓶を、私の『神通力』で咄嗟に振り払って。

――その日から私の呼び名は、『超能力少女』になった。

◆

嫌というほどに訪れるテレビや雑誌の取材から逃げ回っていたあの頃のことは、未だにあまり思い出したくはない。

彼ら彼女らの視線は、決まって好奇のものだった。そう、世間を騒がせている奇妙奇天烈な『超能力』が実在しているのかと。

あの時不運な人物を救った小さなヒーローが超常の力を振るう現場を、その目に、カメラに収めることができるのかと。

……そういう時、だいたいいつもおじいちゃんの家である神社の倉庫とかに隠れてやり過ごしていたんだっけ。

悪いことに、どこから嗅ぎつけたやら、私についてのおかしな噂を決まって口にするのだ。

やれ、私には犬や猫が近づきたがらないだとか。やれ、この子が雨が降るといえば必ず降るだとか。

そんな噂のせいで、いつのまにやら私は『神の使い』などと囃し立てられることとなった。

それを面白がった人と、面白くなく思った人がいて、どちらも等しく私にとっては嫌な存在だった。

……ああ、いや。私が『視た』情報から、時折周囲の皆が被りそうな日常的な不幸を避けるアドバイスをしていた。それは事実だ。

けれどそれは、少なくとも表面上は、私が出来る範囲の中で悪いことを遠ざけるのがこういう能力を持って生まれた者の責任だと思っていたからで。

この力を誇示してやろうだとか、それこそ神様の真似事をしたかったからだとか、そういうつもりでやったわけでは断じてない。

けれど、私がどんなつもりで予言――いちおう言っておくけど遠回しなヤツだぞ――をしたにせよ。

それが的中し、事実ちょっとした悪いことを未然に防ぐことができたという事実が積み重なっていけば。

何も知らないし、異能なんて考えもつかない人々からすれば、怪しいと思うのも今にしてみれば当然だ。

……ああ、そうだ。今更だけど、一番大きな前提について言ってなかったじゃないか。

私の生まれはイバラシティではない。そして、この世界のどこでもない。

つまるところ――これはもっと別の、異能なんてものがない世界での話だ。

◆

「だから、さ」

眼前に広がるのは、『ハザマ』の世界。つまりあの男の話は本当だったということだ。

別段驚くことはない。私はイバラシティの異常を調査するため、外の世界からやってきたのだし。

むしろこうして騒乱の中に首尾よく飛び込めたことは、幸運だったとも言えるだろう。

故に、私は刀を持つ。右手に握ったそれは、実によく手に馴染む。

今まで数えきれないほどの怪異を共に斬り伏せてきた、いわば相棒とも呼べる一振り。

私が隠れていた神社の倉庫で見つけてから、よくもまあついてきてくれたものだ。

そう、今の私はエージェント。異能を用いて各世界の異常を調査・解決する組織の一員。

『超能力少女』でも、『神の使い』でもない。言ってしまえば、これが私のあるべき姿だ。

何故なら、いつだって私はあの人の頭の上に落ちてきた花瓶を弾き飛ばすだろうし――。

「いつだって、私の隣には私を認めてくれる人はいなかっただろう。

だから結局、私はどうしたって、こうあるべきだったんだよ。ねえ……」

『向こう』で出会った教師の言葉。その全てが彼のように厳格で、正しいのだとすれば。

今こうして刀を握り、異変と戦わんとする私の姿は、『間違っている』のだろうか。

その解いの結論を導く努力も、彼の名前を呼ぶこともせず、得物を一度軽く振って。

周囲への警戒を怠らぬまま、私は、暗い空の下で初めの一歩を踏み出した。

ENo.399 嬉野聖 とのやりとり

| ▲ |

| ||

ENo.515 フタバ とのやりとり

| ▲ |

| ||

ENo.1223 アンジー とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

以下の相手に送信しました

特に何もしませんでした。

駄木(50 PS)を購入しようとしましたが、PSが足りませんでした。

武術LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)

装飾LV を 20 UP!(LV0⇒20、-20CP)

かぎ(170) の持つ ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『翡翠の襟飾り』を作製しました!

ItemNo.4 不思議な牙 から装飾『視界』を作製しました!

⇒ 視界/装飾:強さ30/[効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-/特殊アイテム

雀部(606) の持つ ItemNo.5 不思議な石 から装飾『攻撃本能』を作製しました!

かぎ(170) により ItemNo.6 不思議な食材 から料理『カルボナーラ』をつくってもらいました!

⇒ カルボナーラ/料理:強さ30/[効果1]器用10 [効果2]敏捷10 [効果3]耐疫10/特殊アイテム

| かぎ 「ごはんだよ~」 |

リキ(1403) とカードを交換しました!

奪略の牙 (ドレイン)

ハードブレイク を研究しました!(深度0⇒1)

ハードブレイク を研究しました!(深度1⇒2)

ハードブレイク を研究しました!(深度2⇒3)

ストライク を習得!

チャージ を習得!

☆イレイザー を習得!

☆ハードブレイク を習得!

☆初習得ボーナス:各FPが4増加した!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!

|

ドライバーさん 「はいお疲れさん。サービスの飴ちゃん持ってきな。」 |

チナミ区 F-5(道路)に移動!(体調30⇒29)

チナミ区 G-5(道路)に移動!(体調29⇒28)

チナミ区 H-5(山岳)に移動!(体調28⇒27)

チナミ区 I-5(山岳)に移動!(体調27⇒26)

チナミ区 J-5(道路)に移動!(体調26⇒25)

かぎ(170) をパーティに勧誘しました!

採集はできませんでした。

- はふり(42) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

- かぎ(170) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

―― ハザマ時間が紡がれる。

|

白南海 「長針一周・・・っと。丁度1時間っすね。」 |

白南海

黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

チャットで時間が伝えられる。

|

白南海 「ケンカは無事済みましたかね。 こてんぱんにすりゃいいってわけですかい。」 |

グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。

その背後から、突然タクシーが現れる!!

白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。

|

白南海 「・・・・・こ、殺す気ですかね。」 |

タクシーの窓が開く。

ドライバーさん

次元タクシーの運転手。

イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。

イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。

|

ドライバーさん 「すまんすまん、出口の座標を少し間違えた。 挨拶に来たぜ。『次元タクシー』の運転役だ。」 |

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。

|

白南海 「イバラシティ側を潰そうってんじゃねぇでしょーね。・・・ぶっ殺しますよ?」 |

|

ドライバーさん 「安心しな、どっちにも加勢するさ。俺らはそういう役割の・・・ハザマの機能ってとこだ。」 |

|

ドライバーさん 「チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。 俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな、待たしゃしない。・・・そんじゃ。」 |

窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。

|

白南海 「ひとを轢きかけといてあの態度・・・後で営業妨害でもしてやろうか。」 |

|

白南海 「さて、それでは私は・・・のんびり傍観させてもらいますかね。この役も悪くない。」 |

白南海からのチャットが閉じられる――

ENo.42

神実はふり

◆神実 はふり(かんざね はふり)

ある日熾盛天晴学園に転校してきた女の子。

リボン付きワイシャツの上からパーカー着用。ギンガムチェックのスカート、ニーソックス、ローファーを身に着けている。

身長は150cmあるかないか。細身で小さい。黒髪ストレート、金色をしたどことなく眠たげにも映る瞳。

普段の表情もなんとなくふわっとしているような印象。よく言えば浮世離れ、悪く言えば何を考えているか読み取りづらい。

学校での彼女はいたって普通の人間である。

平均的な学力、平均的な運動能力、誰かと深く仲良くなるわけでも、激しくいがみ合うわけでもない。

まさに絵に描いたような『一般的な』女子高生としてハレ高生活を過ごしている。

甘いものが好きであり、よくシュークリームなどを食べている。

またエナジードリンクを愛飲している。これは彼女が朝起きるのが苦手なことに起因しているらしい。

似たような理由で紙パック入りのカフェオレなども好んで買っている。

その実とある『機関』のエージェントであり、何らかの使命を負ってイバラシティに潜入している。

熾盛天晴学園はその潜伏先である。だが、どうやら普通に高校生活を楽しんでいるようだ。

はふりの身の上を知るのは、彼女が信頼していると考えられるごくごく一部の人間に限られる。

人の体温を感じることが好き。もっと言えば『生きていると分かること』が好き。

そのためよく男女を問わず他人にくっついたり手を握ったりなどのスキンシップを図る。

スマホ中毒のきらいがあり、人と話しているときにも時たま画面に目を落としていることがある。

異能は『神通力』。

武器や体に不可思議な力を纏わせることにより、それらを強化して戦うことができる。

また、彼女には他の人間には感知しづらい『悪いもの』が見えてしまう。

加えて、ほんの些細な力ではあるが物体移動能力の真似事のようなこともできる。

そのため普段の彼女はテレキネシストとして振る舞い、本来の能力を隠している。

武器として刀を扱うが、剣道部所属というわけではなく、振り方や扱い方は完全に我流。

というよりも、もはや結果的に斬れているだけでそのやり口は鈍器のそれに近くもある。

これに上記の『神通力』を組み合わせての近接戦闘がはふりの戦い方である。

IBARINE→http://lisge.com/ib/talk.php?p=1585

◇金糸 エリ(かないと えり)

熾盛天晴学園の1年生女子。図書委員で電子工作部。

鉄色の憂いを帯びた瞳、錆色をした長く豊かな髪。色白で華奢。身長は150cm前後。

学校指定の服装を着崩さずに着用。近付けばかすかに分かる程度に香水の香り。

成績は学年トップクラス、規則を守り生活態度も良好と典型的な優等生タイプ。

一方であまり人と話したがらず、休み時間は部室や図書室にこもりがち。

あまり彼女と仲の良くない人間からすると、不愛想で冷たい人格にも見えるだろう。

彼女の有する能力は『機械の魔女(マギア・マキナ)』。

自分が所有する無機物に対して命令を与え、それを実行させる能力。

所有の基準は曖昧だが、少なくとも自身がある程度の手を加えたものに限られるようだ。

店の売り物や今拾ったものを所有物と言い張ることがエリの性格上できないからだろう。

命令について、所有したての物に関しては移動等の簡単な物に限られるが、エリが多く手を加えた物・長く所有した物についてはより複雑な命令を加えることが可能となる。

この能力を活かし、エリの部屋には料理をする機械人形、洗濯をする機械人形などが存在している。

IBARINE→http://lisge.com/ib/talk.php?p=1586

(はふりのプロフィール画像、アイコンは渡部アクサ様より。

エリのアイコンは有織様より、はふりのサンタアイコンは霜咲様より頂きました。

この場を借りてお礼を申し上げます)

ある日熾盛天晴学園に転校してきた女の子。

リボン付きワイシャツの上からパーカー着用。ギンガムチェックのスカート、ニーソックス、ローファーを身に着けている。

身長は150cmあるかないか。細身で小さい。黒髪ストレート、金色をしたどことなく眠たげにも映る瞳。

普段の表情もなんとなくふわっとしているような印象。よく言えば浮世離れ、悪く言えば何を考えているか読み取りづらい。

学校での彼女はいたって普通の人間である。

平均的な学力、平均的な運動能力、誰かと深く仲良くなるわけでも、激しくいがみ合うわけでもない。

まさに絵に描いたような『一般的な』女子高生としてハレ高生活を過ごしている。

甘いものが好きであり、よくシュークリームなどを食べている。

またエナジードリンクを愛飲している。これは彼女が朝起きるのが苦手なことに起因しているらしい。

似たような理由で紙パック入りのカフェオレなども好んで買っている。

その実とある『機関』のエージェントであり、何らかの使命を負ってイバラシティに潜入している。

熾盛天晴学園はその潜伏先である。だが、どうやら普通に高校生活を楽しんでいるようだ。

はふりの身の上を知るのは、彼女が信頼していると考えられるごくごく一部の人間に限られる。

人の体温を感じることが好き。もっと言えば『生きていると分かること』が好き。

そのためよく男女を問わず他人にくっついたり手を握ったりなどのスキンシップを図る。

スマホ中毒のきらいがあり、人と話しているときにも時たま画面に目を落としていることがある。

異能は『神通力』。

武器や体に不可思議な力を纏わせることにより、それらを強化して戦うことができる。

また、彼女には他の人間には感知しづらい『悪いもの』が見えてしまう。

加えて、ほんの些細な力ではあるが物体移動能力の真似事のようなこともできる。

そのため普段の彼女はテレキネシストとして振る舞い、本来の能力を隠している。

武器として刀を扱うが、剣道部所属というわけではなく、振り方や扱い方は完全に我流。

というよりも、もはや結果的に斬れているだけでそのやり口は鈍器のそれに近くもある。

これに上記の『神通力』を組み合わせての近接戦闘がはふりの戦い方である。

IBARINE→http://lisge.com/ib/talk.php?p=1585

◇金糸 エリ(かないと えり)

熾盛天晴学園の1年生女子。図書委員で電子工作部。

鉄色の憂いを帯びた瞳、錆色をした長く豊かな髪。色白で華奢。身長は150cm前後。

学校指定の服装を着崩さずに着用。近付けばかすかに分かる程度に香水の香り。

成績は学年トップクラス、規則を守り生活態度も良好と典型的な優等生タイプ。

一方であまり人と話したがらず、休み時間は部室や図書室にこもりがち。

あまり彼女と仲の良くない人間からすると、不愛想で冷たい人格にも見えるだろう。

彼女の有する能力は『機械の魔女(マギア・マキナ)』。

自分が所有する無機物に対して命令を与え、それを実行させる能力。

所有の基準は曖昧だが、少なくとも自身がある程度の手を加えたものに限られるようだ。

店の売り物や今拾ったものを所有物と言い張ることがエリの性格上できないからだろう。

命令について、所有したての物に関しては移動等の簡単な物に限られるが、エリが多く手を加えた物・長く所有した物についてはより複雑な命令を加えることが可能となる。

この能力を活かし、エリの部屋には料理をする機械人形、洗濯をする機械人形などが存在している。

IBARINE→http://lisge.com/ib/talk.php?p=1586

(はふりのプロフィール画像、アイコンは渡部アクサ様より。

エリのアイコンは有織様より、はふりのサンタアイコンは霜咲様より頂きました。

この場を借りてお礼を申し上げます)

25 / 30

5 PS

チナミ区

J-5

J-5

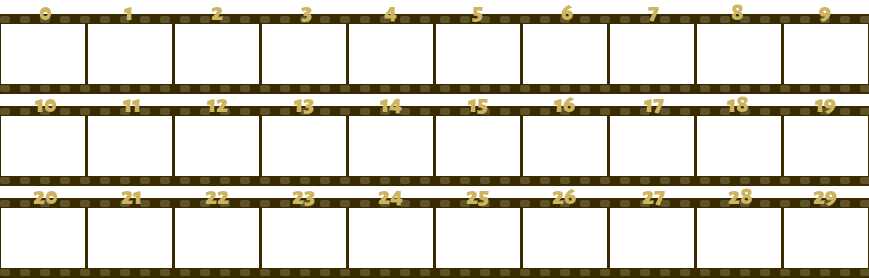

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |

| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |

| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |

| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |

| 4 | 視界 | 装飾 | 30 | 体力10 | - | - | |

| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||

| 6 | カルボナーラ | 料理 | 30 | 器用10 | 敏捷10 | 耐疫10 | |

| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||

[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 武術 | 20 | 身体/武器/物理 |

| 装飾 | 20 | 装飾作製に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |

| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |

| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |

| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |

| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |

| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |

| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |

| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |

| チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 | |

| イレイザー | 5 | 0 | 100 | 敵傷:攻撃 | |

| ハードブレイク | 5 | 1 | 120 | 敵:攻撃 |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |

| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |

| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |

| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |

| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |

| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |

| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |

最大EP[20]

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

| [ 3 ]ハードブレイク |

PL / タカミ