<< 4:00>> 6:00

04 / 04:00

双海の屋敷、その東側一階に、シャンデリアに剥製に甲冑と、ただひたすらに大仰なものばかり飾られた食堂がある。

普段であれば目が眩むくらいの明かりに照らされるはずの室内も、この日はカーテンの悉くが閉じられ、備え付けの暖炉と幾つかの燭台に火が灯っているだけのひどく薄暗い空間が出来上がっていた。

そんな暗闇の中、光源の側にあって椅子に座ることなく、ただ背もたれに手をかけて扉を見つめる総髪の男が一人。

窓を叩く激しい雨と時折交じる雷鳴、薪の爆ぜる音が耳に馴染み始めた頃、ぎいと扉が軋み、長い白髪の女性が姿を見せる。

ゆったりとしたドレスに身を包んだ彼女は、入室して早々、小さく頭を下げて謝罪を述べた。

「ごめんなさい。待たせて……しまったかしら」

「元より期待していない。それよりも、私は忙しい。手短に話せ」

一瞥して、男は背を向けた。それから目を合わせようともせず、淡々と口を開く。

時間そのものは定刻通りだったが、呼び出した側が遅れてやってきたことに対して本来ならもっと怒りを顕にするところであっただろう。

彼はそういう性格であるし、彼女もまたそういった人間だ。紛いなりにも"夫婦"であるから、お互いによく理解してはいる。

けれど必要以上に突っかからず逸早く本題に入ろうとするのは、偏に彼が用件の中心人物を疎んでいるに他ならない。

「あの子を進学させたいという話、どうしても受け入れてはくれませんか」

「断る、と先月も同じことを言ったはずだな」

背中越しに、しかし確かな圧を伴って、男は即答する。

「小学校を許可したのはお前のしつこさに辟易したのもあるが、最低限の学習に必要性を感じたからだ。

だがこれ以上を許すつもりはない。屋敷の中を歩かせることすらも私は譲歩しているんだぞ。

……今後は外出も禁止だ。使用人を一人付けて部屋に入れておけ」

「そんな……あの子を何だと思って――」

「お前こそ、"あれ"を何だと思っているんだ。あれは人じゃあない。生まれてくるべきでなかった」

幾度となく耳にしたその言葉に、女は一瞬怯んだ。

そんなことを繰り返し口走るから"あの子"の苦しみが消えてなくならない。癒える筈の傷が却って広がっていく。

彼のそういうところが妻として、母親として許せないのだと憤る。

言葉を重ねるごとに狼狽える彼女の様子に、男が何か思うことがあるとすれば、それはきっと『呆れ』だ。

そんなことを何度繰り返したとて"あの子"が人並みに生きていけるはずがないのに。

彼女のそういうところが夫として、父親として許せないのだと呆れる。

「まだ……まだそんなことを……それが人の親の言うことですか」

「いい加減に母親面するのは止めろと言った。目を覚ませ」

「目を覚ますのはあなたの方ですっ!」

雷鳴をかき消すほどの声量で、『父』と『母』は自己の主張をぶつけ合う。

どちらかが折れるまで続くであろうそれは、男のふとした心変わりから急転する。

何を思ったか、男は矢庭に反転して彼女に近付くと、肩に触れて強く突き飛ばした。

力いっぱい押された女はよろめいて後方に倒れ込み、大きな金属音を部屋中に響かせた。

いかな暗所でも家主である男はそこに"何があった"かを記憶していたし、況して近くには燭台もある。

感情任せの衝動的な行いを自覚するにも、また二人の言い争いに誘われて部屋を覗いた少女が事の次第を理解するにも、その明かりはあまりにも充分過ぎた。

「おかあ、さん……? なに、して――」

こいつはどうして鍵を閉めなかったのか、などとえらく冷淡に、冷静にぼやいて、男は耳障りな子供の声に漸く意識を向けた。

目撃されたこと自体は些細な問題だ。どうせ妻は自分に逆らえないのだから、この不愉快な娘を部屋から出さなければ誰にも漏れはしない。

つまり自分が今何をすべきかは明白だ。迷いようがない――はずだった。

――男が最初に認識したのは、光。

薄暗い食堂の隅々までも、眩しいほどに照らし出す緑色の光。

次いで視界に飛び込んできたのは強烈な閃光の先、少女の背後に浮かぶ人型のシルエット。

人の形をしているのに、人ではない何かが、確かにそこにいる。

「……おかあさんに、何をしたの」

「なに……?」

壁際に横たわりぴくりとも動かない女性と、入り口からじっとこちらを見つめる少女とを交互に見やる。

見れば分かるものを一々訊ねてくるな、と答えようとして、何故だか声が出なかった。

「おかあさんに何をしたの」

少女の問い掛けに返事は無い。

鰐の頭部を持った怪物を前にして、おいそれと口が開けない。身動ぎ一つ出来やしない。

唸り声が耳朶に触れる、ただそれだけで、言いようのない寒気が男の全身を包んでいく。

キ ベ ル ネ テ ス

「おかあさんに何をしたっ!」

「――――っ!」

吼えたのは、少女か、鰐か。

開かれた鰐の大口に、吸い込まれそうなほどの恐怖を覚え、男は無意識に後退る。

人型が振り上げた右腕、その手に握られた棒状の何かが空を切った瞬間、男は改めて己の罪を思い知った。

櫂が男の真横に振り下ろされて、食事用の長テーブル諸共、床板を粉砕したその時。

彼はさながら走馬灯の如く、双海の家系に於ける自らの立場というものを想起した。

双海の血には異能が宿る。それは何代も前から続く言い伝えだ。

実際に、双海の人間は『人ならざる力』をその身に備えて生まれ、また親から子へと受け継がれてきた。

しかしどういうわけか、そういった特質が現れるのは第二子のみであり、力に目覚めなかった長子が子を成してもその法則は崩れることなく、それが二人目であるなら能力は過たず遺伝される。

双海家当主、双海玄一が娘を疎んじるのはそれらの事情があってのことだ。

持たざる者

『長男』として生を受けた彼は、叔父の、弟の、そして次女の特異な力を目の当たりにして尚、事実を受け入れるだけの器量を持ち合わせては居なかった。

「子を殺めるな」「生まれ持った身体に手を加えるな」とは曾祖父の言葉であるが、そんな言いつけがあったからこそ、自分の娘を軟禁しようとして妻の反感を買った。

何故律儀に二人も子を作ってしまったのかと自分を責めたところで、答えなど見つからなかったから――

せめて、これ以上歪みが広がらないように心を鬼にする。

その考えは間違っていないと信じたかった。

いや、或いは"それ"と対峙した今この時もまだ、自分の選択は正しいと信じていただろう。

「――――だ」

不格好に尻もちをついて人型を見上げる男が、何かを言いたそうに口を開くのが見えた。

それがどんな顔をしていたか、なんてことは少女の眼中にない。

彼女の視界に映るのは、部屋に充満した黒い靄のような物体と、紅い水溜りに眠る母親の姿。

こいつ

「だから言ったのだ! 七夏は生まれてくるべきでなかったと!

双海のしきたりなど無視して、さっさと始末してしまうべきだったのだ!」

男がみっともなく吠えている。

通学路で目にした凶暴で醜悪な犬ですら、もっとキレイな声で鳴いていたと思う。

「そんなものを持ったお前が人並みの生活を送れるはずはない!

人並みの幸せなど得られるはずがないのだ!

だから私は、双海の家を預かる者として"異常者"を封じ込め――――」

白黒の人を呼びに廊下へ出ようとして、背後で人型が唸る。

立て続けに迫りくる幾つかの音。何かが空を切る音。男の悲鳴。砕ける家具。轟く雷。

最後に一つ、何かが落ちるような――耳を刺す鋭い音が聞こえてきて、ふと気になった少女は再び食堂内に目を向けた。

「……なに、それ?」

視線の先で、小さなガラス瓶が床を転がる。

鰐頭は何も応えない。少女もまた、応えに期待してはいない。

辺りを見回しもせず、まっすぐ歩み寄って、子供の手には余るそれを拾い上げて覗き込んだ。

部屋の暗さとは無関係にどこまでも真っ黒な液体が、ちゃぷんと揺れる。

その、どんなものよりも深い黒に心奪われそうになった時、少女の意識は途絶えた。

◆ ◆ ◆

そ れ

"キベルネテス"は、感情の昂ぶりに呼応して力を分け与える。

それは、自分の弱さを包み隠すための力。

それは、自分の弱さと向き合うための力。

それは、自分の弱さを乗り越えていく力。

守り人なんてものは、一種の方便だ。

偶然それに見初められ、それを扱えるというだけのこと。

使命らしきものを勝手に決めて、付随する義務感に酔うための、都合の良い言い訳だ。

守り人に出来ることは数多くある。

けれど、守り人でなければ出来ないことはそう多くない。

それでも、自分に与えられた役割だけを信じて生き続けることは出来た。

守り人とは誰かを守る者でもなければ、まして端末を守護する者でもなく。

ただ、人として生きられるよう、自分自身を守る者なのではないか。

これもまた数ある解釈の一つであろうが、今はそう信じることも悪くないと思いたかった。

/ 05:00

ENo.505 日明と月夜 とのやりとり

ENo.518 レウ・コンアス とのやりとり

ENo.600 水月 とのやりとり

ENo.825 天弖 とのやりとり

以下の相手に送信しました

夏鈴(6) から 美味しくない草 を手渡しされました。

一彩(548) に ItemNo.7 ネジ を手渡ししました。

夏鈴(6) は アルミ缶 を入手!

七夏(89) は 腐木 を入手!

結唯(110) は 腐木 を入手!

一彩(548) は 何かの骨 を入手!

一彩(548) は 何かの骨 を入手!

七夏(89) は 何かの骨 を入手!

一彩(548) は ぬめぬめ を入手!

七夏(89) は 羽 を入手!

付加LV を 2 DOWN。(LV4⇒2、+2CP、-2FP)

装飾LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)

夏鈴(6) により ItemNo.13 美味しくない草 から防具『『電子海洋の衣』』を作製してもらいました!

⇒ 『電子海洋の衣』/防具:強さ42/[効果1]風纏10 [効果2]- [効果3]-

一彩(548) により ItemNo.12 牙 から射程1の武器『『電算廻廊の櫂』』を作製してもらいました!

⇒ 『電算廻廊の櫂』/武器:強さ63/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】

結唯(110) により ItemNo.6 パンの耳 から料理『カリカリブレッドフライ』をつくってもらいました!

⇒ カリカリブレッドフライ/料理:強さ41/[効果1]防御10 [効果2]治癒10 [効果3]攻撃10

ザクロ(307) とカードを交換しました!

onyx (フレイムブラスター)

アイスバインド を研究しました!(深度0⇒1)

アイスバインド を研究しました!(深度1⇒2)

アイスバインド を研究しました!(深度2⇒3)

夏鈴(6) に移動を委ねました。

チナミ区 Q-3(沼地)に移動!(体調17⇒16)

チナミ区 P-3(チェックポイント)に移動!(体調16⇒15)

採集はできませんでした。

- 夏鈴(6) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)

- 七夏(89) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)

- 結唯(110) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)

- 一彩(548) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)

MISSION!!

チナミ区 P-3:瓦礫の山 が発生!

- 夏鈴(6) が経由した チナミ区 P-3:瓦礫の山

- 七夏(89) が経由した チナミ区 P-3:瓦礫の山

- 結唯(110) が経由した チナミ区 P-3:瓦礫の山

- 一彩(548) が経由した チナミ区 P-3:瓦礫の山

―― ハザマ時間が紡がれる。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。

時計台をぼーっと見上げる。

自分の腕時計を確認する。

・・・とても嫌そうな表情になる。

瓦礫の山の上に立つ、棒のような何かが呼んでいる。

チーン!という音と共に頭から湯呑茶碗が現れ、それを手渡す。

地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.

04 / 04:00

双海の屋敷、その東側一階に、シャンデリアに剥製に甲冑と、ただひたすらに大仰なものばかり飾られた食堂がある。

普段であれば目が眩むくらいの明かりに照らされるはずの室内も、この日はカーテンの悉くが閉じられ、備え付けの暖炉と幾つかの燭台に火が灯っているだけのひどく薄暗い空間が出来上がっていた。

そんな暗闇の中、光源の側にあって椅子に座ることなく、ただ背もたれに手をかけて扉を見つめる総髪の男が一人。

窓を叩く激しい雨と時折交じる雷鳴、薪の爆ぜる音が耳に馴染み始めた頃、ぎいと扉が軋み、長い白髪の女性が姿を見せる。

ゆったりとしたドレスに身を包んだ彼女は、入室して早々、小さく頭を下げて謝罪を述べた。

「ごめんなさい。待たせて……しまったかしら」

「元より期待していない。それよりも、私は忙しい。手短に話せ」

一瞥して、男は背を向けた。それから目を合わせようともせず、淡々と口を開く。

時間そのものは定刻通りだったが、呼び出した側が遅れてやってきたことに対して本来ならもっと怒りを顕にするところであっただろう。

彼はそういう性格であるし、彼女もまたそういった人間だ。紛いなりにも"夫婦"であるから、お互いによく理解してはいる。

けれど必要以上に突っかからず逸早く本題に入ろうとするのは、偏に彼が用件の中心人物を疎んでいるに他ならない。

「あの子を進学させたいという話、どうしても受け入れてはくれませんか」

「断る、と先月も同じことを言ったはずだな」

背中越しに、しかし確かな圧を伴って、男は即答する。

「小学校を許可したのはお前のしつこさに辟易したのもあるが、最低限の学習に必要性を感じたからだ。

だがこれ以上を許すつもりはない。屋敷の中を歩かせることすらも私は譲歩しているんだぞ。

……今後は外出も禁止だ。使用人を一人付けて部屋に入れておけ」

「そんな……あの子を何だと思って――」

「お前こそ、"あれ"を何だと思っているんだ。あれは人じゃあない。生まれてくるべきでなかった」

幾度となく耳にしたその言葉に、女は一瞬怯んだ。

そんなことを繰り返し口走るから"あの子"の苦しみが消えてなくならない。癒える筈の傷が却って広がっていく。

彼のそういうところが妻として、母親として許せないのだと憤る。

言葉を重ねるごとに狼狽える彼女の様子に、男が何か思うことがあるとすれば、それはきっと『呆れ』だ。

そんなことを何度繰り返したとて"あの子"が人並みに生きていけるはずがないのに。

彼女のそういうところが夫として、

「まだ……まだそんなことを……それが人の親の言うことですか」

「いい加減に母親面するのは止めろと言った。目を覚ませ」

「目を覚ますのはあなたの方ですっ!」

雷鳴をかき消すほどの声量で、『父』と『母』は自己の主張をぶつけ合う。

どちらかが折れるまで続くであろうそれは、男のふとした心変わりから急転する。

何を思ったか、男は矢庭に反転して彼女に近付くと、肩に触れて強く突き飛ばした。

力いっぱい押された女はよろめいて後方に倒れ込み、大きな金属音を部屋中に響かせた。

いかな暗所でも家主である男はそこに"何があった"かを記憶していたし、況して近くには燭台もある。

感情任せの衝動的な行いを自覚するにも、また二人の言い争いに誘われて部屋を覗いた少女が事の次第を理解するにも、その明かりはあまりにも充分過ぎた。

「おかあ、さん……? なに、して――」

こいつはどうして鍵を閉めなかったのか、などとえらく冷淡に、冷静にぼやいて、男は耳障りな子供の声に漸く意識を向けた。

目撃されたこと自体は些細な問題だ。どうせ妻は自分に逆らえないのだから、この不愉快な娘を部屋から出さなければ誰にも漏れはしない。

つまり自分が今何をすべきかは明白だ。迷いようがない――はずだった。

――男が最初に認識したのは、光。

薄暗い食堂の隅々までも、眩しいほどに照らし出す緑色の光。

次いで視界に飛び込んできたのは強烈な閃光の先、少女の背後に浮かぶ人型のシルエット。

人の形をしているのに、人ではない何かが、確かにそこにいる。

「……おかあさんに、何をしたの」

「なに……?」

壁際に横たわりぴくりとも動かない女性と、入り口からじっとこちらを見つめる少女とを交互に見やる。

見れば分かるものを一々訊ねてくるな、と答えようとして、何故だか声が出なかった。

「おかあさんに何をしたの」

少女の問い掛けに返事は無い。

鰐の頭部を持った怪物を前にして、おいそれと口が開けない。身動ぎ一つ出来やしない。

唸り声が耳朶に触れる、ただそれだけで、言いようのない寒気が男の全身を包んでいく。

キ ベ ル ネ テ ス

「おかあさんに何をしたっ!」

「――――っ!」

吼えたのは、少女か、鰐か。

開かれた鰐の大口に、吸い込まれそうなほどの恐怖を覚え、男は無意識に後退る。

人型が振り上げた右腕、その手に握られた棒状の何かが空を切った瞬間、男は改めて己の罪を思い知った。

櫂が男の真横に振り下ろされて、食事用の長テーブル諸共、床板を粉砕したその時。

彼はさながら走馬灯の如く、双海の家系に於ける自らの立場というものを想起した。

双海の血には異能が宿る。それは何代も前から続く言い伝えだ。

実際に、双海の人間は『人ならざる力』をその身に備えて生まれ、また親から子へと受け継がれてきた。

しかしどういうわけか、そういった特質が現れるのは第二子のみであり、力に目覚めなかった長子が子を成してもその法則は崩れることなく、それが二人目であるなら能力は過たず遺伝される。

双海家当主、双海玄一が娘を疎んじるのはそれらの事情があってのことだ。

持たざる者

『長男』として生を受けた彼は、叔父の、弟の、そして次女の特異な力を目の当たりにして尚、事実を受け入れるだけの器量を持ち合わせては居なかった。

「子を殺めるな」「生まれ持った身体に手を加えるな」とは曾祖父の言葉であるが、そんな言いつけがあったからこそ、自分の娘を軟禁しようとして妻の反感を買った。

何故律儀に二人も子を作ってしまったのかと自分を責めたところで、答えなど見つからなかったから――

せめて、これ以上歪みが広がらないように心を鬼にする。

その考えは間違っていないと信じたかった。

いや、或いは"それ"と対峙した今この時もまだ、自分の選択は正しいと信じていただろう。

「――――だ」

不格好に尻もちをついて人型を見上げる男が、何かを言いたそうに口を開くのが見えた。

それがどんな顔をしていたか、なんてことは少女の眼中にない。

彼女の視界に映るのは、部屋に充満した黒い靄のような物体と、紅い水溜りに眠る母親の姿。

こいつ

「だから言ったのだ! 七夏は生まれてくるべきでなかったと!

双海のしきたりなど無視して、さっさと始末してしまうべきだったのだ!」

男がみっともなく吠えている。

通学路で目にした凶暴で醜悪な犬ですら、もっとキレイな声で鳴いていたと思う。

「そんなものを持ったお前が人並みの生活を送れるはずはない!

人並みの幸せなど得られるはずがないのだ!

だから私は、双海の家を預かる者として"異常者"を封じ込め――――」

白黒の人を呼びに廊下へ出ようとして、背後で人型が唸る。

立て続けに迫りくる幾つかの音。何かが空を切る音。男の悲鳴。砕ける家具。轟く雷。

最後に一つ、何かが落ちるような――耳を刺す鋭い音が聞こえてきて、ふと気になった少女は再び食堂内に目を向けた。

「……なに、それ?」

視線の先で、小さなガラス瓶が床を転がる。

鰐頭は何も応えない。少女もまた、応えに期待してはいない。

辺りを見回しもせず、まっすぐ歩み寄って、子供の手には余るそれを拾い上げて覗き込んだ。

部屋の暗さとは無関係にどこまでも真っ黒な液体が、ちゃぷんと揺れる。

その、どんなものよりも深い黒に心奪われそうになった時、少女の意識は途絶えた。

◆ ◆ ◆

そ れ

"キベルネテス"は、感情の昂ぶりに呼応して力を分け与える。

それは、自分の弱さを包み隠すための力。

それは、自分の弱さと向き合うための力。

それは、自分の弱さを乗り越えていく力。

守り人なんてものは、一種の方便だ。

偶然それに見初められ、それを扱えるというだけのこと。

使命らしきものを勝手に決めて、付随する義務感に酔うための、都合の良い言い訳だ。

守り人に出来ることは数多くある。

けれど、守り人でなければ出来ないことはそう多くない。

それでも、自分に与えられた役割だけを信じて生き続けることは出来た。

守り人とは誰かを守る者でもなければ、まして端末を守護する者でもなく。

ただ、人として生きられるよう、自分自身を守る者なのではないか。

これもまた数ある解釈の一つであろうが、今はそう信じることも悪くないと思いたかった。

/ 05:00

ENo.505 日明と月夜 とのやりとり

| ▲ |

| ||

ENo.518 レウ・コンアス とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

ENo.600 水月 とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

ENo.825 天弖 とのやりとり

| ▲ |

| ||

以下の相手に送信しました

|

一彩 「チェックポイント目指して集団行動って、何か学校行事のイベントみたいでちょっと楽しいかも。楽しんでる場合じゃないのかもだけど。」 |

夏鈴(6) から 美味しくない草 を手渡しされました。

一彩(548) に ItemNo.7 ネジ を手渡ししました。

夏鈴(6) は アルミ缶 を入手!

七夏(89) は 腐木 を入手!

結唯(110) は 腐木 を入手!

一彩(548) は 何かの骨 を入手!

一彩(548) は 何かの骨 を入手!

七夏(89) は 何かの骨 を入手!

一彩(548) は ぬめぬめ を入手!

七夏(89) は 羽 を入手!

付加LV を 2 DOWN。(LV4⇒2、+2CP、-2FP)

装飾LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)

夏鈴(6) により ItemNo.13 美味しくない草 から防具『『電子海洋の衣』』を作製してもらいました!

⇒ 『電子海洋の衣』/防具:強さ42/[効果1]風纏10 [効果2]- [効果3]-

一彩(548) により ItemNo.12 牙 から射程1の武器『『電算廻廊の櫂』』を作製してもらいました!

⇒ 『電算廻廊の櫂』/武器:強さ63/[効果1]攻撃10 [効果2]- [効果3]-【射程1】

結唯(110) により ItemNo.6 パンの耳 から料理『カリカリブレッドフライ』をつくってもらいました!

⇒ カリカリブレッドフライ/料理:強さ41/[効果1]防御10 [効果2]治癒10 [効果3]攻撃10

ザクロ(307) とカードを交換しました!

onyx (フレイムブラスター)

アイスバインド を研究しました!(深度0⇒1)

アイスバインド を研究しました!(深度1⇒2)

アイスバインド を研究しました!(深度2⇒3)

夏鈴(6) に移動を委ねました。

チナミ区 Q-3(沼地)に移動!(体調17⇒16)

チナミ区 P-3(チェックポイント)に移動!(体調16⇒15)

採集はできませんでした。

- 夏鈴(6) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)

- 七夏(89) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)

- 結唯(110) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)

- 一彩(548) の選択は チナミ区 E-5:出発地(ベースキャンプ外のため無効)

MISSION!!

チナミ区 P-3:瓦礫の山 が発生!

- 夏鈴(6) が経由した チナミ区 P-3:瓦礫の山

- 七夏(89) が経由した チナミ区 P-3:瓦礫の山

- 結唯(110) が経由した チナミ区 P-3:瓦礫の山

- 一彩(548) が経由した チナミ区 P-3:瓦礫の山

―― ハザマ時間が紡がれる。

|

ドライバーさん 「・・・・・ふー。」 |

ドライバーさん

次元タクシーの運転手。

イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。

イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。

時計台の前でタバコをふかす、ドライバーさん。

|

ドライバーさん 「・・・・・。」 |

時計台をぼーっと見上げる。

|

ドライバーさん 「・・・・・。」 |

自分の腕時計を確認する。

|

ドライバーさん 「・・・・・。」 |

・・・とても嫌そうな表情になる。

|

ドライバーさん 「・・・・・狂ってんじゃねーか。」 |

|

ドライバーさん 「早出手当は出・・・ ・・・ねぇよなぁ。あー・・・・・ ・・・・・面倒だが、社長に報告かね。あー、めんでぇー・・・」 |

チナミ区 P-3

瓦礫の山

瓦礫の山

|

マイケル 「あ、来ましたかー。チェックポイントはこちらですよー。」 |

瓦礫の山の上に立つ、棒のような何かが呼んでいる。

マイケル

陽気な棒形人工生命体。

マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆

マイケル以外にもいろんな種類があるんだZE☆

|

マイケル 「遠方までご苦労さまです、私はマイケルです。 お疲れでしょう。とりあえずお茶でも。」 |

チーン!という音と共に頭から湯呑茶碗が現れ、それを手渡す。

|

マイケル 「……少しは休めましたか?」 |

|

マイケル 「それではさっさとおっ始めましょう。」 |

地面からマイケルと同じようなものがボコッと現れる。

|

マイケル 「私達に勝利できればこのチェックポイントを利用できるようになります。 何人で来ようと手加減はしませんからねぇー!!」 |

ENo.89

双海七夏

名前/双海七夏 (ふたみ ななか)

性別/女

年齢/16歳→17歳

身長・体重/157cm 45kg

誕生日/1月27日

所属/相良伊橋高校二年五組→三年五組

ファッションファッション部・民俗文化研究部

住所/ツクナミ区 E-6 エクレールツクナミ702

( http://lisge.com/ib/talk.php?p=2138 )

連絡先/個人宛IBARINE

( http://lisge.com/ib/talk.php?p=2237 )

「コネクタがどれもこれも旧式じゃんか……よくこんなんで生活出来るなぁ」

「エロスこそ学業を乗り切る原動力。わざわざ登校するからには相応の対価を貰わなきゃあ」

「電子の海に溺れてみる?」

「からあげ……」

◆紹介◆

相良伊橋高二年の新学期に合わせて諸事情でイバラシティにやってきた高校生。ついてる。

電脳化しており、首の裏に接続用の端子がある。じっくり見ないと分からない感じ。通信中は何故かアホ毛がぴょこぴょこする。

制服のブレザーの内側に薄型のバッテリーや外付けのドライブを収納。見た目より重く校内ではたまに羽織る程度。

幼少期のあれやそれやでインドアが板についた。外に出たくない気持ちは強いものの、引きこもりというよりただの面倒臭がり。一度外出すれば一転して活発に歩き回る。要は電子機器に囲まれていたいだけ。

ネットサーフィンとオンラインゲーム、覗きが趣味。ハック、クラックはお手の物。

放課後や休日など時間が空いている時は街に繰り出し、食べ歩きやネットカフェ巡りに興じる。それとは別に、個人的な理由から「あるもの」を探して街を調べてもいる。

欲望に正直。女の子が好き。割と頻繁にいやらしいこと考えてる。たまに鼻血も出る。

好きな食べ物はホットドッグとフライドポテト、じゃがバター。ついで肉類、とりわけ鶏肉をよく食べる。

苦手な食べ物は辛いもの全般。イエローマスタードは平気。

一人称は「わたし」、二人称は「キミ」。他人を名前で呼ぶ時は呼び捨て。場合によってはあだ名を付ける。

◆能力◆

触れずに物を浮かせたり、自ら宙に舞ったりといった特異な力を持つ。世間一般で言うところの異能者。

後から力を加えない限りそれらはある程度の高さで浮遊した状態を維持し続ける。感覚としては無重量状態のそれだが、生物の体内で発生しうる各種変化は見られず、重力操作などとは異なる。

それとは別に、薄く色付いた透明なカードをどこからともなく取り出して、投擲したりナイフの代わりに使ったりもする。

が、これらは副次的に発生している現象であり、能力の本体・本質の部分は人前で見せようとしない。

手を抜いて楽したいとか他人を信用していないといった性質のものではなく、単純に対策が立てやすくタネが割れて周知されると困るから。

親しくなった相手には「火やら氷やら雷やら出すようなそういう派手なものでもなければ、怪力になったり傷がすぐ治ったりといったわかりやすいものでもないし、ましてや人と正面からやりあえる感じでもない」と自嘲気味に話すかもしれない。

その割には人前でふわふわ浮いたりする。

メタ的なおはなし

◆電脳について◆

Q.電脳化って何?

A.脳にマイクロマシンやナノマシンなどを注入し神経細胞とごにょごにょして脳と外部世界とを直接接続する技術。

俗に言うブレイン・マシン・インターフェース。

脳みそを取り出して機械にしました、というわけではない。

Q.電脳化すると何ができるの?

A.場所・環境を問わずネット上のあらゆる情報をリアルタイムに閲覧・検索・共有し、他者とのより正確なコミュニケーションが可能になる。

他にも手足を使わずに機械の操作ができたり、無線・有線関係なく端末を用いずに通信を行え、また電脳化している相手となら一部感覚の共有もできる。

見たものを写真・映像の両方で自由に記録する、専用の記憶装置に自分の記憶を移す、外部の必要な情報を抜き出して保管するなどして記憶力を増強したり、装置を経由して他人の記憶にアクセスし疑似体験するといったことも。

簡単に言えば、目に見えないほど小さなパソコンを自分の頭の中に作り上げる技術。

Q.割とずるくない?

A.異能だと認識されてもおかしくない。

元々外の街の最先端技術なので普通の人から見れば充分人間離れしているし、やれることの幾つかは法に触れかねない。

但しイバラシティ自体の電子化がそこまで進んでいないことと、携帯電話や無線通信に相乗りしている形になることを考慮するとスペックの半分も発揮できない。

手を使わずにやれるのは写真撮影とブラウジング、電話くらい。電子機器と直接繋がった場合はその限りでない。

Q.描写的には?

A.「こめかみを指でとんとん」「額に指をあてる」「顎に手を添える」など、七夏の癖でもあるアナクロな考える人的ポーズは大体通信中。

他にも「視界の隅に~」から始まり「ウィンドウ」や「表示」などを含む文章も同様。

Q."ミクスタ"?

A.七夏を補佐する人工知能の名前。

デフォルメされた緑色のワニのキャラクターとしての姿を取り、七夏の電脳内に常駐して彼女からの指示を実行する。

言葉を発することはない。イメージはデスクトップマスコット。もっと言えばネッ○ナビ。

性別/女

年齢/16歳→17歳

身長・体重/157cm 45kg

誕生日/1月27日

所属/相良伊橋高校二年五組→三年五組

ファッションファッション部・民俗文化研究部

住所/ツクナミ区 E-6 エクレールツクナミ702

( http://lisge.com/ib/talk.php?p=2138 )

連絡先/個人宛IBARINE

( http://lisge.com/ib/talk.php?p=2237 )

「コネクタがどれもこれも旧式じゃんか……よくこんなんで生活出来るなぁ」

「エロスこそ学業を乗り切る原動力。わざわざ登校するからには相応の対価を貰わなきゃあ」

「電子の海に溺れてみる?」

「からあげ……」

◆紹介◆

相良伊橋高二年の新学期に合わせて諸事情でイバラシティにやってきた高校生。ついてる。

電脳化しており、首の裏に接続用の端子がある。じっくり見ないと分からない感じ。通信中は何故かアホ毛がぴょこぴょこする。

制服のブレザーの内側に薄型のバッテリーや外付けのドライブを収納。見た目より重く校内ではたまに羽織る程度。

幼少期のあれやそれやでインドアが板についた。外に出たくない気持ちは強いものの、引きこもりというよりただの面倒臭がり。一度外出すれば一転して活発に歩き回る。要は電子機器に囲まれていたいだけ。

ネットサーフィンとオンラインゲーム、覗きが趣味。ハック、クラックはお手の物。

放課後や休日など時間が空いている時は街に繰り出し、食べ歩きやネットカフェ巡りに興じる。それとは別に、個人的な理由から「あるもの」を探して街を調べてもいる。

欲望に正直。女の子が好き。割と頻繁にいやらしいこと考えてる。たまに鼻血も出る。

好きな食べ物はホットドッグとフライドポテト、じゃがバター。ついで肉類、とりわけ鶏肉をよく食べる。

苦手な食べ物は辛いもの全般。イエローマスタードは平気。

一人称は「わたし」、二人称は「キミ」。他人を名前で呼ぶ時は呼び捨て。場合によってはあだ名を付ける。

◆能力◆

触れずに物を浮かせたり、自ら宙に舞ったりといった特異な力を持つ。世間一般で言うところの異能者。

後から力を加えない限りそれらはある程度の高さで浮遊した状態を維持し続ける。感覚としては無重量状態のそれだが、生物の体内で発生しうる各種変化は見られず、重力操作などとは異なる。

それとは別に、薄く色付いた透明なカードをどこからともなく取り出して、投擲したりナイフの代わりに使ったりもする。

が、これらは副次的に発生している現象であり、能力の本体・本質の部分は人前で見せようとしない。

手を抜いて楽したいとか他人を信用していないといった性質のものではなく、単純に対策が立てやすくタネが割れて周知されると困るから。

親しくなった相手には「火やら氷やら雷やら出すようなそういう派手なものでもなければ、怪力になったり傷がすぐ治ったりといったわかりやすいものでもないし、ましてや人と正面からやりあえる感じでもない」と自嘲気味に話すかもしれない。

その割には人前でふわふわ浮いたりする。

メタ的なおはなし

◆電脳について◆

Q.電脳化って何?

A.脳にマイクロマシンやナノマシンなどを注入し神経細胞とごにょごにょして脳と外部世界とを直接接続する技術。

俗に言うブレイン・マシン・インターフェース。

脳みそを取り出して機械にしました、というわけではない。

Q.電脳化すると何ができるの?

A.場所・環境を問わずネット上のあらゆる情報をリアルタイムに閲覧・検索・共有し、他者とのより正確なコミュニケーションが可能になる。

他にも手足を使わずに機械の操作ができたり、無線・有線関係なく端末を用いずに通信を行え、また電脳化している相手となら一部感覚の共有もできる。

見たものを写真・映像の両方で自由に記録する、専用の記憶装置に自分の記憶を移す、外部の必要な情報を抜き出して保管するなどして記憶力を増強したり、装置を経由して他人の記憶にアクセスし疑似体験するといったことも。

簡単に言えば、目に見えないほど小さなパソコンを自分の頭の中に作り上げる技術。

Q.割とずるくない?

A.異能だと認識されてもおかしくない。

元々外の街の最先端技術なので普通の人から見れば充分人間離れしているし、やれることの幾つかは法に触れかねない。

但しイバラシティ自体の電子化がそこまで進んでいないことと、携帯電話や無線通信に相乗りしている形になることを考慮するとスペックの半分も発揮できない。

手を使わずにやれるのは写真撮影とブラウジング、電話くらい。電子機器と直接繋がった場合はその限りでない。

Q.描写的には?

A.「こめかみを指でとんとん」「額に指をあてる」「顎に手を添える」など、七夏の癖でもあるアナクロな考える人的ポーズは大体通信中。

他にも「視界の隅に~」から始まり「ウィンドウ」や「表示」などを含む文章も同様。

Q."ミクスタ"?

A.七夏を補佐する人工知能の名前。

デフォルメされた緑色のワニのキャラクターとしての姿を取り、七夏の電脳内に常駐して彼女からの指示を実行する。

言葉を発することはない。イメージはデスクトップマスコット。もっと言えばネッ○ナビ。

15 / 30

237 PS

チナミ区

P-3

P-3

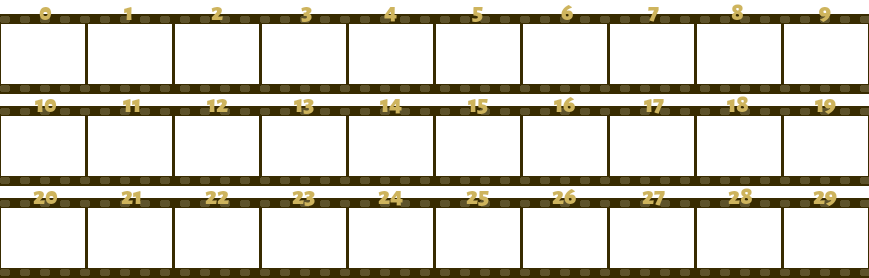

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材・消耗の場合は詳細等) |

| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |

| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |

| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |

| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]器用10(LV5) | |||

| 5 | 『電脳回路の栞』 | 装飾 | 20 | 幸運10 | - | - | |

| 6 | カリカリブレッドフライ | 料理 | 41 | 防御10 | 治癒10 | 攻撃10 | |

| 7 | 腐木 | 素材 | 15 | [武器]腐食15(LV25)[防具]反腐15(LV30)[装飾]舞腐15(LV30) | |||

| 8 | 『電子海洋の衣』 | 防具 | 33 | 防御10 | - | - | |

| 9 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]道連10(LV20)[装飾]火纏10(LV25) | |||

| 10 | 『電子海洋の衣』 | 防具 | 36 | 加速10 | - | - | |

| 11 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]加速10(LV25)[装飾]敏捷10(LV10) | |||

| 12 | 『電算廻廊の櫂』 | 武器 | 63 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |

| 13 | 『電子海洋の衣』 | 防具 | 42 | 風纏10 | - | - | |

| 14 | 何かの骨 | 素材 | 20 | [武器]舞衰10(LV15)[防具]活力15(LV30)[装飾]鎮痛10(LV15) | |||

| 15 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]敏捷10(LV15)[防具]加速10(LV15)[装飾]貫撃10(LV15) | |||

最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 時空 | 9 | 空間/時間/風 |

| 使役 | 5 | エイド/援護 |

| 領域 | 15 | 範囲/法則/結界 |

| 装飾 | 30 | 装飾作製に影響 |

| 付加 | 2 | 装備品への素材の付加に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| ディスカード (ブレイク) | 7 | 0 | 20 | 敵:攻撃 | |

| トリック (ピンポイント) | 6 | 0 | 20 | 敵:痛撃 | |

| ダブルヘッド (クイック) | 5 | 0 | 20 | 敵2:攻撃 | |

| スラム (ブラスト) | 6 | 0 | 20 | 敵全:攻撃 | |

| ヒール | 7 | 0 | 20 | 味傷:HP増 | |

| ヘイスト | 5 | 0 | 40 | 自:AG増 | |

| ラッシュ | 5 | 0 | 60 | 味全:連続増 | |

| プロテクション | 5 | 0 | 60 | 味傷:守護 | |

| ウィンドリング | 5 | 0 | 80 | 味全:AG増(2T) | |

| ブロック | 5 | 0 | 60 | 味傷:HP増+護衛 | |

| ラッキータイム | 5 | 0 | 100 | 味全:LK増(3T) | |

| サイバースケイル (エアスラスト) | 5 | 0 | 60 | 敵:4連風撃 | |

| テリトリー | 6 | 0 | 160 | 味列:DX増 | |

| ディープトルネード (トルネード) | 5 | 0 | 200 | 敵列:風撃(対象の領域値[風]が高いほど威力増) |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 攻撃 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増 | |

| 防御 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増 | |

| 器用 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増 | |

| 敏捷 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AG増 | |

| 回復 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増 | |

| 活力 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP増 | |

| 体力 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増 | |

| 治癒 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:HP増 | |

| 鎮痛 | 5 | 5 | 0 | 【被攻撃命中後】自:HP増 | |

| 幸運 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:LK増 |

| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |

|

ヒール (ヒール) |

0 | 20 | 味傷:HP増 | |

| 決3 |

おいしい水 (アクアヒール) |

0 | 40 | 味傷:HP増+炎上・麻痺防御 |

|

ソングオブマインド (バトルソング) |

0 | 180 | 味列:AT・LK増(3T) | |

|

自棄食い (ヒール) |

0 | 20 | 味傷:HP増 | |

|

onyx (フレイムブラスター) |

0 | 100 | 自:連続減+敵列:火撃&炎上 |

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

| [ 1 ]エキサイト | [ 1 ]アクアヒール | [ 3 ]アイスバインド |

| [ 1 ]イレイザー | [ 1 ]パワフルヒール | [ 1 ]イバラ |

| [ 1 ]ワイヤートラップ |

PL / かのしき