<< 14:00~15:00

采配ミスだったかもしれない。自分たちは限りなく相談したが、結果は二分されてしまった。あまり抵抗はなかった。どちらかと言えばよりいつもに近づいて、やりやすくなった――ように思う。

自分たちは「いつも」を保ったが、「いつも」を保ちきれなかったことにも非はある。けれど、反省している暇も、立ち止まっている暇も、ない。ならどうするか?歩くしかない。先に進むだけが道ではなく、時にはこうして阻まれることもあろう。むしろ冷静に、思考している“全く新しい”己を披露することができるだろう。

結論から言うと、さらに変化する。その一言に尽きた。肉体をギリギリまで紙に戻し、記載されている全てを無理矢理にでも引き摺り出す。常に変化し、在り続ける。千変万化の百科事典、それが求められている。この場に対しても、あの主従に対しても、彼に対しても。

人であることを極限まで削ぎ落とすことに抵抗はない。元から放り投げてきたものだから、そんなものはどうだっていいのだ。問題は自分の意志、自分の心、精神の在り方で、それが決して揺らぐことがないのなら、少なくとも残り二十時間を『咲良乃スズヒコ』として過ごすことは可能だ。驚くほど答えはすぐそばにあり、そしてそれが光源だったが故に見落としていた。

フェデルタ・アートルムが自分のことを咲良乃スズヒコとして認め続けてくれるなら、それでよかったのだ。

「よし、俺。食事に関連するところを吐いて」

「……」

獣は貯蔵庫であり書架であり、そして獣は重石だった。

ぱかりと開いた口からずるりと落ちてきたのは、研究者をしていたころの自分だ。より正確に言えば、人の姿をした本だ。

自分にとって、本のページを当てずっぽうに捲るより、人の形をしたものの腑分けをするようにして探すほうが効率が良い。本には目次や索引が存在しないこともあり、“俺”が無意識に編纂した本になど、そんなものはない。分かっていた。故に、腑分けをした方が早い。

人が比較的少ない方面でよかったと思っている。こんなこと――自分で自分を捌くことなど、見られたくないに決まっていた。自分の異常性を晒すだけだった。

正中線に借りたナイフを添わせる。まさか彼もこんな使い方をされているとは思うまい、と思いながら、その皮膚を裂いた。生き物を切っているような感覚はどこにもない。紙をまとめて切っている。臓腑が見える部分に現れてなお、その感覚は変わらなかった。皮膚を裂いたのにも関わらず、血が溢れることはない。この“俺”には血は通っていない。代わりにインクが、墨が、あらゆるところに張り付いている。仮に今、メインの身体が傷つき破壊されたとしたら、そこに飛び散るのは赤ではなく黒だ。それは自分の能力に拠るもので、要するに“思い出してきた”のだ。

(……とりあえず、胃か?)

アフタヌーンティー、という言葉を思い返している。子供……と扱う年齢ではないのだろうけれど、子供の言うことを、自分は知らなかった。あるいは単純に無縁だったか、聞いたものをどこかにしまいこんでいるのかもしれなかった。

関係ないだろう肝臓を除け、横隔膜を押し上げて胃を引き摺り出す。食道と十二指腸、それぞれの境目だろうところで切り離した瞬間、臓腑の姿は消え失せる。片手で持てる程度の厚さの本に変じた『胃』には、内臓の面影はない。

本を開き、該当の記述がないか探していたそのときだった。

「……何やってんの、アンタ」

「フェデルタ」

絵面で言えば最悪そのものである。瓜二つの人間(?)を突然解体し始めたと思ったら、悠長に本すら読んでいる。呆れたような声が出るのも当たり前だろうな、と思った。

羽織を脱いで今まさに胃を抜かれた方の“俺”に掛けたら、そういうことじゃねえよ、という声がする。

相対している自分は、びっくりするほど落ち着いているのが分かった。自分の中に、明確に自分以外の自分がいる。それを少しずつ育てて、もうすぐ“新しい俺”が生まれる。

「……で、さあ」

「あまり気にしなくていいよ。俺たちのいつぞやのどうしようもなかった関係よりはマシなことをしている」

「いや……」

だからそうじゃなくて、という言葉。

「……落ち着いてんな」

「そうだよ。落ち着いてなきゃこんなことしないからね」

ナイフありがとう、もう少し借りていたい。それを告げると、どうにも腑に落ちない顔でいた。それもそうか。こんな使い方をされると思っていなかったのだろう。いや、自分だって想定してはいなかった。そこにちょうどよくナイフがあったから、その刃をむしろ順当に利用しただけだ。

順当に刃を滑らせたナイフは、他人の目にはまるで凶行に映る。というより、そもそも『本』が本の形をしていないのだから、常識らしい常識は何も通用しない。

「本には目次があるでしょう?」

「……おう」

「ないものもあるんだけど。そうなったとき、当てずっぽうするより、俺はこうした方が早いわけ」

胃なら食べ物、目なら見たもの。肺なら吸い込んだもの。筋肉は歩いたり触れたりしたもの。神経系――特に大脳は、最大の記憶領域。ごく薄いスライスですら分厚い本に変じるだろう。その他臓腑は……なんだろう。肝臓に飲酒が関わる、くらいしか今は思いつかない。肝臓はありとあらゆることに関わっているから、肝臓を切り出せば何かしらには当たれるのかもしれないが。

今一番欲しかった情報は、まず胃を参照したかった。食べ物の情報なら、そこを当たるのが一番早い。

「人間のことはそれなりに分かるから、“俺”のどこに、俺の目的のものがあるのか……ページを捲るよりずっと楽。そういうことなんだけど」

「……あー、アンタが納得してやってんだったらいいよ、誤解されんなよ」

「俺が見ているから平気」

この世界で、自分は二人――一人と一匹で存在している。獣の自分はよく言うことを聞き、見張りを命じればそのようにし、人を乗せるように言えば優しく従う。根っこが自分だとは思えないほどに、それは独立していた。これはいつか自分の元から、離れていってしまうのだろうか。衝動を少しずつ飲み込ませ、力の貯蔵庫としてきたこれは、この戦いが終わったらどうなるのだろうか。

ふと、そんなことを思った。それより前に、言うべきことがあった。

「覚えてる?フェデルタ。いや、覚えてなくても、メッセージで残してくれたから再生できる。あなたの言ったこと」

「……覚えてるよ。アンタのそばで待つって言った」

本を閉じる。開いた本にアフタヌーンティーの記述はなかった。つまり、自分は経験したことがない。と、断言できる。

閉じた本は手の中で瞬時に灰になっていく。

「……待たせてごめん。俺はようやく納得した」

「……納得?」

「冷静さを欠いていると本当に何もできない。俺は愚かだったと思う?」

「……正直に言っていいんだよな?」

愚かさに向き合う覚悟というのは必要だ。自分の頑なさに手を入れるのも同様にまた、覚悟がいる。何せ。基本的に自分が正しいと思って、思い込んで、そこに向かって走り続けていたのだ。

だから頷く。

「愚かか、そうじゃないかで分けるなら間違いなく愚かだったと思うよ。けど、それはアンタだけじゃなくて俺もそうだった。大体、愚かじゃない人間ならこんな事にゃあなってねえ」

あのとき、確かに自分たちは愚かだった。

短い時間の間でもともに歩くと決めた人すら放置して、自分の怒りと感情だけを優先した。

「だけど、そうだな……あんま、こういうの言うタチじゃねえけどよ、愚かな事に気付いてやり直せるのも、思考が出来るイキモノだからこそだろ?なら、俺達まだ人間なんじゃねえかなって、思うよ」

「……そうだね。あなたはそう言う人だ」

獣が歩いてくる。

役目を終えた『本』を頭から飲み込むさまを、二人揃って何も言わずに見ていた。これのどこが俺なのだろうと、ゆるやかに思考した。その思考に切っ先が入る。

「なんでナイフ借りたんだ」

「アフタヌーンティーはおまけにすぎなくて。……髪を切ろうと思った」

「……あ、アフタヌーンティー?」

時間は過ぎているらしい。けれど、狭間の空はいつまでも不気味な色のままだった。

午後の空など、とうてい望めそうにない。けれども彼は望んだ。

「知ってる?アフタヌーンティー」

「アフタヌーンティー?……なんか豪華なおやつの時間みたいなヤツだろ?アリィが魔王の頃やってたの見たぜ」

「えっ」

「なんだよ」

「いや……何でもない。忘れて」

一色迦楼羅。有能な従者を連れた、好き嫌いの多い少年。

自分のことを知りたいと歩み寄りを見せてきた、自分がかつて見ることのなかった子供の年齢の少年。純粋で、それ故に取り入りやすいと思っていた。けれども、彼にはぴしりと通った芯がある。有能な従者が仕えるに相応しい、ぴんと立った確かな意志。だからこちらに向かって、まっすぐに切り込んできた。

「迦楼羅くんが言ってたんだ。一緒にいるのに何も知らない、一番分からないのは俺だって」

「あのお坊ちゃん、俺にもそうやって言ってきたぜ。俺の事は……イバラの事込みで信用してるらしいけど、アンタは何もわかんねえって。わかんねえから知りたいって」

投影されている別の自分は、あまり活動的とは言えなかった。それは自分の学生時代によく似ていて、出歩くよりずっと、大学に籠もって学び続けている。学び続けながら、穏やかな過程を享受している。それに怒り狂ったときが、もう何日も前のように思えた。実際は、一日も経っていないのに。

出歩かないということは、必然的にどこかにいる誰かと話をすることもない。出くわしているかもしれない可能性を、自分が潰し続けている。けれど、自分の投影であればそうだろうと納得している自分もいた。

「知る場として、アフタヌーンティーを提案されたから……自分の記録を検索してみたんだけど、なかったんだよね。たぶん文化圏っていうか、生活層が違う気がしていて」

「まあ、マジでお坊ちゃんみたいだからなあ。実際は城にでも住んでるんじゃねえの?」

微かな笑い声に、自分でも驚く。

ああ、笑う余裕があるのだ。力を得て、安定してこの世界の敵を切り捨てられるようになって、確かすぎる余裕が生まれた。

「貴族とか金持ちってのは、ロクなヤツがいねえと思ってたんだけど……世界が違えば、変わるモンだな、とは思う」

「俺もそう思う」

きっと穏やかな顔をできている。あのとき、あの本の中とまでは行かずとも。

「で、まあ、それまでに髪切ってイメチェンしようと思って」

「……イメチェン、ねえ。そう、なるほど」

「なに?」

「いや、何でもねえ」

重石を下ろそうと思ったのだ。いつの間にか自分に課していた思い込み、あるいは絶望を、一度自分から切り離そうと思ったのだ。

そのとき“俺”がどうなるかまるで分からなかったけれど、どうにかできる自信があった。はじめこの世界に降り立った頃が嘘のように。一時間ごとに降りてくる記憶も、いつの間にか切り分けられるようになっていた。それを慣れと呼ぶのか、それとも許しと呼ぶのか、今はまだ区別はつけないでおく。

「フェデルタに切ってもらってもいいかもね、髪」

もう少しだけ借りる、と。そう言って、ナイフをシースに収めた。

次取り出すときは、この髪を切るときだ。

ENo.719 ケムルス とのやりとり

ENo.909 グノウ とのやりとり

ENo.1386 ボルドール とのやりとり

以下の相手に送信しました

ItemNo.26 エナジー棒 を食べました!

体調が 1 回復!(25⇒26)

今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。

今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!

順(39) から 装甲 を受け取りました。

領域LV を 10 DOWN。(LV15⇒5、+10CP、-10FP)

魔術LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)

命術LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)

変化LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)

料理LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)

順(39) の持つ ItemNo.8 美味しくない草 から料理『よもぎ蒸し団子』をつくろうと思いましたが、食材じゃないことに何とか気づけました。

フェデルタ(165) の持つ ItemNo.19 お野菜 から料理『キャベツ千切り特盛りカツレツ』をつくりました!

ItemNo.20 お肉 から料理『ロールキャベツトマト煮込み』をつくりました!

⇒ ロールキャベツトマト煮込み/料理:強さ60/[効果1]攻撃10 [効果2]防御10 [効果3]増幅10

フェデルタ(165) により ItemNo.7 クリアグロリエバインド に ItemNo.8 ペットボトル を付加してもらいました!

⇒ クリアグロリエバインド/装飾:強さ260/[効果1]活力20 [効果2]活力20 [効果3]-

環(463) とカードを交換しました!

血眼 (ブラッドアイズ)

クリエイト:コーラス を研究しました!(深度0⇒1)

クリエイト:コーラス を研究しました!(深度1⇒2)

クリエイト:コーラス を研究しました!(深度2⇒3)

☆火霊力 を習得!

☆水霊力 を習得!

☆千変万化 を習得!

☆火特性回復 を習得!

☆バーニングカード を習得!

☆タイダルウェイブ を習得!

☆魔香作製 を習得!

☆初習得ボーナス:各FPが14増加した!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

順(39) は 火焔茸 を入手!

フェデルタ(165) は 火焔茸 を入手!

スズヒコ(244) は 火焔茸 を入手!

ノジコ(456) は 桃 を入手!

ノジコ(456) は 毒液 を入手!

ノジコ(456) は ビーフ を入手!

順(39) は 羽 を入手!

フェデルタ(165) は ビーフ を入手!

順(39) は とげとげ を入手!

スズヒコ(244) は 牙 を入手!

ノジコ(456) がパーティから離脱しました!

マガサ区 K-5(森林)に移動!(体調26⇒25)

マガサ区 K-4(森林)に移動!(体調25⇒24)

マガサ区 K-3(草原)に移動!(体調24⇒23)

マガサ区 L-3(道路)に移動!(体調23⇒22)

マガサ区 M-3(道路)に移動!(体調22⇒21)

[860 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[431 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

[492 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型

[171 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型

[369 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型

[274 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型

[193 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型

[134 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和

[47 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化

[116 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破

[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅

[1 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ

[24 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷

[72 / 400] ―― 《果物屋》敢闘

―― Cross+Roseに映し出される。

ザザッ――

暗い部屋のなか、不気味な仮面が浮かび出る。

女性の声で、何かが語られる。

チャットが閉じられる――

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.

采配ミスだったかもしれない。自分たちは限りなく相談したが、結果は二分されてしまった。あまり抵抗はなかった。どちらかと言えばよりいつもに近づいて、やりやすくなった――ように思う。

自分たちは「いつも」を保ったが、「いつも」を保ちきれなかったことにも非はある。けれど、反省している暇も、立ち止まっている暇も、ない。ならどうするか?歩くしかない。先に進むだけが道ではなく、時にはこうして阻まれることもあろう。むしろ冷静に、思考している“全く新しい”己を披露することができるだろう。

結論から言うと、さらに変化する。その一言に尽きた。肉体をギリギリまで紙に戻し、記載されている全てを無理矢理にでも引き摺り出す。常に変化し、在り続ける。千変万化の百科事典、それが求められている。この場に対しても、あの主従に対しても、彼に対しても。

人であることを極限まで削ぎ落とすことに抵抗はない。元から放り投げてきたものだから、そんなものはどうだっていいのだ。問題は自分の意志、自分の心、精神の在り方で、それが決して揺らぐことがないのなら、少なくとも残り二十時間を『咲良乃スズヒコ』として過ごすことは可能だ。驚くほど答えはすぐそばにあり、そしてそれが光源だったが故に見落としていた。

フェデルタ・アートルムが自分のことを咲良乃スズヒコとして認め続けてくれるなら、それでよかったのだ。

「よし、俺。食事に関連するところを吐いて」

「……」

獣は貯蔵庫であり書架であり、そして獣は重石だった。

ぱかりと開いた口からずるりと落ちてきたのは、研究者をしていたころの自分だ。より正確に言えば、人の姿をした本だ。

自分にとって、本のページを当てずっぽうに捲るより、人の形をしたものの腑分けをするようにして探すほうが効率が良い。本には目次や索引が存在しないこともあり、“俺”が無意識に編纂した本になど、そんなものはない。分かっていた。故に、腑分けをした方が早い。

人が比較的少ない方面でよかったと思っている。こんなこと――自分で自分を捌くことなど、見られたくないに決まっていた。自分の異常性を晒すだけだった。

正中線に借りたナイフを添わせる。まさか彼もこんな使い方をされているとは思うまい、と思いながら、その皮膚を裂いた。生き物を切っているような感覚はどこにもない。紙をまとめて切っている。臓腑が見える部分に現れてなお、その感覚は変わらなかった。皮膚を裂いたのにも関わらず、血が溢れることはない。この“俺”には血は通っていない。代わりにインクが、墨が、あらゆるところに張り付いている。仮に今、メインの身体が傷つき破壊されたとしたら、そこに飛び散るのは赤ではなく黒だ。それは自分の能力に拠るもので、要するに“思い出してきた”のだ。

(……とりあえず、胃か?)

アフタヌーンティー、という言葉を思い返している。子供……と扱う年齢ではないのだろうけれど、子供の言うことを、自分は知らなかった。あるいは単純に無縁だったか、聞いたものをどこかにしまいこんでいるのかもしれなかった。

関係ないだろう肝臓を除け、横隔膜を押し上げて胃を引き摺り出す。食道と十二指腸、それぞれの境目だろうところで切り離した瞬間、臓腑の姿は消え失せる。片手で持てる程度の厚さの本に変じた『胃』には、内臓の面影はない。

本を開き、該当の記述がないか探していたそのときだった。

「……何やってんの、アンタ」

「フェデルタ」

絵面で言えば最悪そのものである。瓜二つの人間(?)を突然解体し始めたと思ったら、悠長に本すら読んでいる。呆れたような声が出るのも当たり前だろうな、と思った。

羽織を脱いで今まさに胃を抜かれた方の“俺”に掛けたら、そういうことじゃねえよ、という声がする。

相対している自分は、びっくりするほど落ち着いているのが分かった。自分の中に、明確に自分以外の自分がいる。それを少しずつ育てて、もうすぐ“新しい俺”が生まれる。

「……で、さあ」

「あまり気にしなくていいよ。俺たちのいつぞやのどうしようもなかった関係よりはマシなことをしている」

「いや……」

だからそうじゃなくて、という言葉。

「……落ち着いてんな」

「そうだよ。落ち着いてなきゃこんなことしないからね」

ナイフありがとう、もう少し借りていたい。それを告げると、どうにも腑に落ちない顔でいた。それもそうか。こんな使い方をされると思っていなかったのだろう。いや、自分だって想定してはいなかった。そこにちょうどよくナイフがあったから、その刃をむしろ順当に利用しただけだ。

順当に刃を滑らせたナイフは、他人の目にはまるで凶行に映る。というより、そもそも『本』が本の形をしていないのだから、常識らしい常識は何も通用しない。

「本には目次があるでしょう?」

「……おう」

「ないものもあるんだけど。そうなったとき、当てずっぽうするより、俺はこうした方が早いわけ」

胃なら食べ物、目なら見たもの。肺なら吸い込んだもの。筋肉は歩いたり触れたりしたもの。神経系――特に大脳は、最大の記憶領域。ごく薄いスライスですら分厚い本に変じるだろう。その他臓腑は……なんだろう。肝臓に飲酒が関わる、くらいしか今は思いつかない。肝臓はありとあらゆることに関わっているから、肝臓を切り出せば何かしらには当たれるのかもしれないが。

今一番欲しかった情報は、まず胃を参照したかった。食べ物の情報なら、そこを当たるのが一番早い。

「人間のことはそれなりに分かるから、“俺”のどこに、俺の目的のものがあるのか……ページを捲るよりずっと楽。そういうことなんだけど」

「……あー、アンタが納得してやってんだったらいいよ、誤解されんなよ」

「俺が見ているから平気」

この世界で、自分は二人――一人と一匹で存在している。獣の自分はよく言うことを聞き、見張りを命じればそのようにし、人を乗せるように言えば優しく従う。根っこが自分だとは思えないほどに、それは独立していた。これはいつか自分の元から、離れていってしまうのだろうか。衝動を少しずつ飲み込ませ、力の貯蔵庫としてきたこれは、この戦いが終わったらどうなるのだろうか。

ふと、そんなことを思った。それより前に、言うべきことがあった。

「覚えてる?フェデルタ。いや、覚えてなくても、メッセージで残してくれたから再生できる。あなたの言ったこと」

「……覚えてるよ。アンタのそばで待つって言った」

本を閉じる。開いた本にアフタヌーンティーの記述はなかった。つまり、自分は経験したことがない。と、断言できる。

閉じた本は手の中で瞬時に灰になっていく。

「……待たせてごめん。俺はようやく納得した」

「……納得?」

「冷静さを欠いていると本当に何もできない。俺は愚かだったと思う?」

「……正直に言っていいんだよな?」

愚かさに向き合う覚悟というのは必要だ。自分の頑なさに手を入れるのも同様にまた、覚悟がいる。何せ。基本的に自分が正しいと思って、思い込んで、そこに向かって走り続けていたのだ。

だから頷く。

「愚かか、そうじゃないかで分けるなら間違いなく愚かだったと思うよ。けど、それはアンタだけじゃなくて俺もそうだった。大体、愚かじゃない人間ならこんな事にゃあなってねえ」

あのとき、確かに自分たちは愚かだった。

短い時間の間でもともに歩くと決めた人すら放置して、自分の怒りと感情だけを優先した。

「だけど、そうだな……あんま、こういうの言うタチじゃねえけどよ、愚かな事に気付いてやり直せるのも、思考が出来るイキモノだからこそだろ?なら、俺達まだ人間なんじゃねえかなって、思うよ」

「……そうだね。あなたはそう言う人だ」

獣が歩いてくる。

役目を終えた『本』を頭から飲み込むさまを、二人揃って何も言わずに見ていた。これのどこが俺なのだろうと、ゆるやかに思考した。その思考に切っ先が入る。

「なんでナイフ借りたんだ」

「アフタヌーンティーはおまけにすぎなくて。……髪を切ろうと思った」

「……あ、アフタヌーンティー?」

時間は過ぎているらしい。けれど、狭間の空はいつまでも不気味な色のままだった。

午後の空など、とうてい望めそうにない。けれども彼は望んだ。

「知ってる?アフタヌーンティー」

「アフタヌーンティー?……なんか豪華なおやつの時間みたいなヤツだろ?アリィが魔王の頃やってたの見たぜ」

「えっ」

「なんだよ」

「いや……何でもない。忘れて」

一色迦楼羅。有能な従者を連れた、好き嫌いの多い少年。

自分のことを知りたいと歩み寄りを見せてきた、自分がかつて見ることのなかった子供の年齢の少年。純粋で、それ故に取り入りやすいと思っていた。けれども、彼にはぴしりと通った芯がある。有能な従者が仕えるに相応しい、ぴんと立った確かな意志。だからこちらに向かって、まっすぐに切り込んできた。

「迦楼羅くんが言ってたんだ。一緒にいるのに何も知らない、一番分からないのは俺だって」

「あのお坊ちゃん、俺にもそうやって言ってきたぜ。俺の事は……イバラの事込みで信用してるらしいけど、アンタは何もわかんねえって。わかんねえから知りたいって」

投影されている別の自分は、あまり活動的とは言えなかった。それは自分の学生時代によく似ていて、出歩くよりずっと、大学に籠もって学び続けている。学び続けながら、穏やかな過程を享受している。それに怒り狂ったときが、もう何日も前のように思えた。実際は、一日も経っていないのに。

出歩かないということは、必然的にどこかにいる誰かと話をすることもない。出くわしているかもしれない可能性を、自分が潰し続けている。けれど、自分の投影であればそうだろうと納得している自分もいた。

「知る場として、アフタヌーンティーを提案されたから……自分の記録を検索してみたんだけど、なかったんだよね。たぶん文化圏っていうか、生活層が違う気がしていて」

「まあ、マジでお坊ちゃんみたいだからなあ。実際は城にでも住んでるんじゃねえの?」

微かな笑い声に、自分でも驚く。

ああ、笑う余裕があるのだ。力を得て、安定してこの世界の敵を切り捨てられるようになって、確かすぎる余裕が生まれた。

「貴族とか金持ちってのは、ロクなヤツがいねえと思ってたんだけど……世界が違えば、変わるモンだな、とは思う」

「俺もそう思う」

きっと穏やかな顔をできている。あのとき、あの本の中とまでは行かずとも。

「で、まあ、それまでに髪切ってイメチェンしようと思って」

「……イメチェン、ねえ。そう、なるほど」

「なに?」

「いや、何でもねえ」

重石を下ろそうと思ったのだ。いつの間にか自分に課していた思い込み、あるいは絶望を、一度自分から切り離そうと思ったのだ。

そのとき“俺”がどうなるかまるで分からなかったけれど、どうにかできる自信があった。はじめこの世界に降り立った頃が嘘のように。一時間ごとに降りてくる記憶も、いつの間にか切り分けられるようになっていた。それを慣れと呼ぶのか、それとも許しと呼ぶのか、今はまだ区別はつけないでおく。

「フェデルタに切ってもらってもいいかもね、髪」

もう少しだけ借りる、と。そう言って、ナイフをシースに収めた。

次取り出すときは、この髪を切るときだ。

ENo.719 ケムルス とのやりとり

| ▲ |

| ||||||||||

ENo.909 グノウ とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

| |||

ENo.1386 ボルドール とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

| |||

| |||

以下の相手に送信しました

|

順 「そういえば治験に興味ありませんか?」 |

| フェデルタ 「ったく、忙しねえな。のんびり煙草くらい吸わせてくれてもいいのによ」 |

| フェデルタ 「黙って勝ちを送る気はさらさらねえからな。防衛なんて甘ったるい事言ってねえで返り討ちだ」 |

|

ノジコ 「えええっ!? きりんちゃんたちカメさんに負けちゃったの!?」 |

|

ノジコ 「うん、でももう一回チャレンジするのね……。 うん、うん。だったらきっと、今度は大丈夫なはずっ。 みんなきっと、負けちゃってもそこから何かお勉強できる人たちだって、信じてるから」 |

|

ノジコ 「だからえーっと、でも、わたしここに残りますね! おじさんのお友達たちはみんな一緒かもしれないけど、 わたしの後輩は、優しい子で、戦うのもちょっと苦手で、一人になるのは心配だから……」 |

|

ノジコ 「また何かあったらよろしくお願いしますっ! マガサ区はね、おばあちゃんちがあるんだけど、美術展示が多くてとってもいいところなのよ! だから、良かったらイバラシティでも遊びに来てね!」 |

ItemNo.26 エナジー棒 を食べました!

体調が 1 回復!(25⇒26)

今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。

今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!

立ちはだかられるもの

|

|

アライアンス・レイダーズ

|

順(39) から 装甲 を受け取りました。

領域LV を 10 DOWN。(LV15⇒5、+10CP、-10FP)

魔術LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)

命術LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)

変化LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)

料理LV を 5 UP!(LV45⇒50、-5CP)

順(39) の持つ ItemNo.8 美味しくない草 から料理『よもぎ蒸し団子』をつくろうと思いましたが、食材じゃないことに何とか気づけました。

フェデルタ(165) の持つ ItemNo.19 お野菜 から料理『キャベツ千切り特盛りカツレツ』をつくりました!

ItemNo.20 お肉 から料理『ロールキャベツトマト煮込み』をつくりました!

⇒ ロールキャベツトマト煮込み/料理:強さ60/[効果1]攻撃10 [効果2]防御10 [効果3]増幅10

フェデルタ(165) により ItemNo.7 クリアグロリエバインド に ItemNo.8 ペットボトル を付加してもらいました!

⇒ クリアグロリエバインド/装飾:強さ260/[効果1]活力20 [効果2]活力20 [効果3]-

| フェデルタ 「……ん、これで大丈夫?」 |

環(463) とカードを交換しました!

血眼 (ブラッドアイズ)

クリエイト:コーラス を研究しました!(深度0⇒1)

クリエイト:コーラス を研究しました!(深度1⇒2)

クリエイト:コーラス を研究しました!(深度2⇒3)

☆火霊力 を習得!

☆水霊力 を習得!

☆千変万化 を習得!

☆火特性回復 を習得!

☆バーニングカード を習得!

☆タイダルウェイブ を習得!

☆魔香作製 を習得!

☆初習得ボーナス:各FPが14増加した!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

順(39) は 火焔茸 を入手!

フェデルタ(165) は 火焔茸 を入手!

スズヒコ(244) は 火焔茸 を入手!

ノジコ(456) は 桃 を入手!

ノジコ(456) は 毒液 を入手!

ノジコ(456) は ビーフ を入手!

順(39) は 羽 を入手!

フェデルタ(165) は ビーフ を入手!

順(39) は とげとげ を入手!

スズヒコ(244) は 牙 を入手!

ノジコ(456) がパーティから離脱しました!

マガサ区 K-5(森林)に移動!(体調26⇒25)

マガサ区 K-4(森林)に移動!(体調25⇒24)

マガサ区 K-3(草原)に移動!(体調24⇒23)

マガサ区 L-3(道路)に移動!(体調23⇒22)

マガサ区 M-3(道路)に移動!(体調22⇒21)

[860 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[431 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

[492 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型

[171 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型

[369 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型

[274 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型

[193 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型

[134 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和

[47 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化

[116 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破

[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅

[1 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ

[24 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷

[72 / 400] ―― 《果物屋》敢闘

―― Cross+Roseに映し出される。

ザザッ――

暗い部屋のなか、不気味な仮面が浮かび出る。

マッドスマイル

乱れた長い黒緑色の髪。

両手に紅いナイフを持ち、

猟奇的な笑顔の仮面をつけている。

両手に紅いナイフを持ち、

猟奇的な笑顔の仮面をつけている。

|

マッドスマイル 「――世界の境界を破り歩いてはその世界の胎児1人を自らの分身と化し、 世界をマーキングしてゆく造られしもの、アダムス。」 |

|

マッドスマイル 「アダムスのワールドスワップが発動すると分身のうち1人に能力の一部が与えられる。 同時にその世界がスワップ元として選ばれる。スワップ先はランダム――」 |

女性の声で、何かが語られる。

|

マッドスマイル 「・・・・・妨害できないようね、分身。」 |

|

マッドスマイル 「私のような欠陥品でも、君の役に立てるようだ。アダムス。」 |

|

マッドスマイル 「・・・此処にいるんでしょ、迎えに行く。 私の力は覚えてる?だから安心してね、命の源晶も十分集めてある。」 |

|

マッドスマイル 「これが聞こえていたらいいけれど・・・・・可能性は低そうね。」 |

|

マッドスマイル 「絶対に、見つけてみせる。」 |

|

マッドスマイル 「そして聞こえているだろう、貴方たちへ。 わけのわからないことを聞かせてごめんなさい。」 |

|

マッドスマイル 「私はロストだけど、私という性質から、他のロストより多くの行動を選ぶことができる。」 |

|

マッドスマイル 「私の願いは、アダムスの発見と・・・・・破壊。 願いが叶ったら、ワールドスワップが無かったことになる・・・はず。」 |

|

マッドスマイル 「・・・これってほとんどイバラシティへの加勢よね。 勝負ならズルいけど、あいにく私には関係ないから。」 |

|

マッドスマイル 「アダムスは深緑色の髪で、赤い瞳の小さな女の子。 赤い服が好きだけど、今はどうかな・・・・・名前を呼べばきっと反応するわ。」 |

|

マッドスマイル 「それじゃ・・・・・よろしく。」 |

チャットが閉じられる――

ENo.244

鈴のなる夢

ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/

▼Akemi Yoshino / 吉野暁海

創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。

軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。

イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。

ENo165 吉野俊彦は弟。

▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室

名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。

大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。

所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。

特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。

荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。

▼鈴のなる夢

異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。

一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。

関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。

ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。

【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。

この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。

▼Akemi Yoshino / 吉野暁海

創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。

軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。

イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。

ENo165 吉野俊彦は弟。

▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室

名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。

大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。

所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。

特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。

荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。

▼鈴のなる夢

異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。

一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。

関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。

ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。

【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。

この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。

21 / 30

468 PS

マガサ

M-3

M-3

痛撃友の会

5

ログまとめられフリーの会

眼鏡の会

アイコン60pxの会

#片道切符チャット

#交流歓迎

1

アンジ出身イバラ陣営の集い

4

長文大好きクラブ

自我とか意思とかある異能の交流会

3

カード報告会

5

とりあえず肉食う?

4

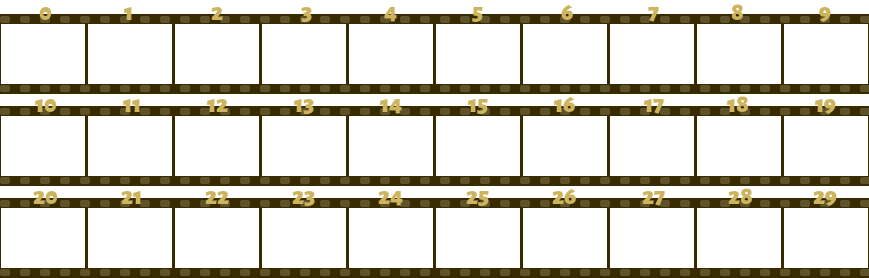

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |

| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||

| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | 回復10 | - | |

| 3 | グレイスフルブリンガー | 武器 | 140 | 体力15 | 閃光10 | - | 【射程3】 |

| 4 | ペルガモンカバー | 防具 | 160 | 防御15 | 防御15 | - | |

| 5 | ポプラ | 素材 | 25 | [武器]追風15(LV35)[防具]耐災25(LV35)[装飾]風纏25(LV40) | |||

| 6 | キャンベルストライカー | 武器 | 75 | 幸運10 | 追撃10 | - | 【射程1】 |

| 7 | クリアグロリエバインド | 装飾 | 260 | 活力20 | 活力20 | - | |

| 8 | 火焔茸 | 素材 | 35 | [武器]猛毒30(LV70)[防具]反毒35(LV75)[装飾]舞衰30(LV70) | |||

| 9 | ルリユールリング | 装飾 | 170 | 気合15 | 耐疫15 | - | |

| 10 | 百科のエフェメラ | 装飾 | 50 | 回復10 | 回復10 | - | |

| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||

| 12 | 零度の背表紙 | 防具 | 100 | 反凍10 | 風柳10 | - | |

| 13 | ドリームパイルバンカー | 大砲 | 75 | 幸運10 | - | - | 【射程4】 |

| 14 | バンブーエディトリアン | 防具 | 300 | 加速20 | - | - | |

| 15 | 公孫樹 | 素材 | 30 | [武器]地撃25(LV50)[防具]活力30(LV45)[装飾]快癒25(LV45) | |||

| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||

| 17 | リアリズムカレントブラスト | 大砲 | 306 | 体力20 | - | - | 【射程4】 |

| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||

| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||

| 20 | ロールキャベツトマト煮込み | 料理 | 60 | 攻撃10 | 防御10 | 増幅10 | |

| 21 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||

| 22 | お肉 | 食材 | 10 | [効果1]攻撃10(LV15)[効果2]防御10(LV25)[効果3]増幅10(LV35) | |||

| 23 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||

| 24 | 腐肉 | 素材 | 15 | [武器]腐朽15(LV30)[防具]放腐20(LV35)[装飾]耐疫15(LV30) | |||

| 25 | お肉 | 食材 | 10 | [効果1]攻撃10(LV15)[効果2]防御10(LV25)[効果3]増幅10(LV35) | |||

| 26 | 装甲 | 素材 | 35 | [武器]全護25(LV55)[防具]防御35(LV75)[装飾]耐災30(LV60) | |||

| 27 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |

| 28 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |

| 29 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |

| 30 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |

| 31 | すごいお魚 | 食材 | 30 | [効果1]活力30(LV25)[効果2]敏捷30(LV35)[効果3]強靭30(LV45) | |||

| 32 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||

| 33 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||

| 34 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||

[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 魔術 | 30 | 破壊/詠唱/火 |

| 命術 | 30 | 生命/復元/水 |

| 変化 | 30 | 強化/弱化/変身 |

| 領域 | 5 | 範囲/法則/結界 |

| 付加 | 45 | 装備品への素材の付加に影響 |

| 料理 | 50 | 料理に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |

| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |

| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |

| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |

| ヒール | 10 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| ドレイン | 8 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |

| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |

| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |

| ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 | |

| ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |

| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |

| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |

| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |

| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |

| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |

| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |

| フロウライフ | 6 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |

| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |

| マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) | |

| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |

| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |

| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |

| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |

| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |

| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |

| アンダークーリング | 7 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |

| ヘイルカード | 6 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 | |

| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |

| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |

| クリエイト:ウィング | 6 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |

| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |

| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |

| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |

| 決3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |

| ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |

| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |

| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |

| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |

| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |

| 決3 | ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 |

| ブレイブハート | 13 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |

| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |

| ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |

| クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 | |

| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |

| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |

| スノードロップ | 6 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |

| グロウスルーツ | 5 | 0 | 50 | 敵:地痛撃+自:次受ダメ減 | |

| ディスターバンス | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+弱化ターン効果を短縮 | |

| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |

| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |

| 決3 | サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 |

| 決2 | アブソーブ | 7 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 |

| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |

| セイクリットファイア | 5 | 0 | 120 | 味列:精確火撃&HP増&炎上 | |

| イラプション | 5 | 0 | 180 | 敵列:地撃+敵味全:火撃&炎上 | |

| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 | |

| 決3 | パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |

| グレイシア | 7 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |

| サモン:ビーフ | 7 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |

| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |

| 決3 | イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |

| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |

| ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 | |

| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |

| ビッグウェイブ | 5 | 0 | 300 | 敵全:粗雑水撃 | |

| 決3 | イクスプロージョン | 5 | 0 | 300 | 敵:火領撃&領域値[水][地][闇]減 |

| 決1 | サルベイション | 5 | 0 | 240 | 味全2:HP増 |

| 決3 | グリモワール | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・AT増 |

| コンフィデンス | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 | |

| グラトニー | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 | |

| 決3 | ディープブルー | 5 | 0 | 200 | 敵:水撃&水特性増 |

| バーニングカード | 5 | 0 | 80 | 敵3:火撃+自:強制炎上 | |

| タイダルウェイブ | 5 | 0 | 330 | 敵:5連鎖水撃&DX・AG減(2T) |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 猛攻 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |

| 堅守 | 9 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |

| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |

| 守勢 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |

| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |

| 太陽 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |

| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |

| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |

| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |

| 環境変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調特性増 | |

| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |

| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |

| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |

| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |

| 大爆発 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘離脱前】敵全:火領撃 | |

| 治癒領域 | 8 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |

| 沙羅双樹 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】味全:DF増(2T)+領域値[地]増 | |

| 凍結耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:凍結耐性増 | |

| 再活性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘離脱前】自:HP0以下なら、HP・SP増&再活性消滅 | |

| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 | |

| 生殺与奪 | 5 | 6 | 0 | 【攻撃命中後】対:火撃+対:水撃&味傷:HP増 | |

| 星火燎原 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】敵味炎:粗雑火撃&炎上奪取&自:炎上をAT化 | |

| 火霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:魔術LVが高いほどSP・火特性増 | |

| 水霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:命術LVが高いほどSP・水特性増 | |

| 千変万化 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:自分が使用するスキルによるAT・DF・DX・AG・HL・LK増効果を強化 | |

| 火特性回復 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:火属性スキルのHP増効果に火特性が影響 | |

| 魔香作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で料理「魔香」を選択できる。魔香は体調が回復せず効果3しか付加されないが、食事に指定しても消費されない。 |

最大EP[25]

| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |

|

けだまタックル (ピンポイント) |

0 | 50 | 敵:痛撃 | |

|

アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |

0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| 決3 |

《イレイザー》 (イレイザー) |

0 | 100 | 敵傷:攻撃 |

|

注射器 (ヒール) |

0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| 決3 |

イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |

1 | 120 | 敵:攻撃 |

|

ショップカード (インヴァージョン) |

0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |

| 決3 |

大爆発 (イグニス) |

0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |

| 決3 |

唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |

0 | 160 | 敵列:地撃 |

| 決1 |

プライドファイト (フィアスファング) |

0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 |

|

狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア) |

5 | 500 | 自:ヴァンパイア召喚 | |

|

弧 (ファルクス) |

0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |

|

ギフトカード (サモン:ビーフ) |

0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |

|

かわはるのらく・・・がき? (サモン:エンペラー) |

5 | 500 | 自:エンペラー召喚 | |

| 決2 |

余がファイア猫である。 (クリエイト:モンスター) |

0 | 150 | 敵:粗雑攻撃 |

|

フリーリィ・スカイシー・ダイブ (ワールウィンド) |

0 | 200 | 敵傷7:風撃 | |

|

血眼 (ブラッドアイズ) |

0 | 150 | 自:HP減+AG・LK増+3D6が11以上ならAG・LK増(3T) |

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

| [ 3 ]レーヴァテイン | [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]イディオータ |

| [ 3 ]アブソーブ | [ 3 ]ミゼラブルメモリー | [ 3 ]プチメテオカード |

| [ 3 ]ゴッズディサイド | [ 3 ]フィアスファング | [ 3 ]フィジカルブースター |

| [ 3 ]クリエイト:モンスター | [ 3 ]フレイムインパクト | [ 3 ]グラトニー |

| [ 3 ]クリエイト:コーラス | [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]ブレイブハート |

| [ 3 ]マナポーション |

PL / 紙箱みど