<< 4:00~5:00

グランドピアノが鎮座する防音室の中に一つ、小さな本棚がある。

そこには教本やピアノスコアが並んでいて、練習のときには今の自分に合った難易度のものを先生が手渡してくれるのが常の事。

前に渡された本は大体マスターできたが、今は部屋でどうやら先生が仕事をしているようで尋ねるのは後回しにしていた。

代わりに自分でも何かないかなと手当たり次第棚の中身を適当に捲っていて、気付く。

「……これ」

市販の教本に紛れて、誰かの五線帳が一冊。色褪せた表紙には大きく、拙い筆跡で5と記されていた。

Ⅵ. 遠き日の旋律

ピアノ椅子に腰掛けて、五線帳のページをペラペラと捲った。

印刷された楽譜の音符を奏でることしかしてこなかったおれにとって、手書きで記譜された楽譜というのは物珍しくてついまじまじと眺めてしまう。

清書しているものではないからだろうか。長さは色々だけれども断片的なメロディーが、けれどいくつもそこには記されていた。

少々難易度が高い譜面もあったが、今の自分でも弾けそうなメロディーを試しに鍵盤で叩いてみると妙に耳に心地良い。

今まで聴いたことのない、誰かが作った誰かの音。

のめり込むようにしてそれを眺めてたまに弾いていれば、不意に白い指先が五線譜をなぞる。

目の前に居たのはやっぱり彼女だった。

この前ここで泣かせてしまった記憶を思い出して焦りが胸を覆ったが、彼女は特に何も気にする様子はなく書かれていた音符に微笑んだ。

遠い昔を、懐かしむみたいに。

尋ねると彼女は笑みを深めて、ページを捲る動作をした。

何だろうと疑問に思いながらも真似をしてページを捲って、最後まで捲ればようやく気が付く。

いつき、と。

字を書けるようになったばかりの子供が綴ったような文字が右端に並んでいた。

名前の上に日付が示されている。今から、20年ほど前の。

おれはまだ産まれていないし、先生は多分逆算したら10歳か11歳か、そのぐらいだろうか。

(…………意外だな)

表紙や音符の筆跡からして、もう少し幼い子供が書いたのだと思っていた。

それが10近い年頃の先生が記したものだというのが、少し。

(名前ぐらい、漢字で書けそうだけど)

時折音符でなくメモとして記されている文字も、全部平仮名だ。その上たまに間違っている。平仮名を。

ちなみに今の先生の筆跡はといえば読みやすくて綺麗で整っているし、漢字だってそりゃもちろん、頭が良いから大体何でも読めるし書けるし。あと他の言語にも嗜みがある。素直に羨ましい頭だ。

(文字は間違ってても、記譜の間違いはなさそうだからそれも不思議──)

と、そこまで思考を及ばせたところでがちゃりと扉が開いた。

珍しく疲れた表情で溜息を吐いてこちらまで歩んできた先生に、彼女はすっと身を引いた。

もちろんそんな様子など気付く筈もなく、先生は「何してるの」なんておれの手元を覗き込んで。

これもまた珍しく、顔を引き攣らせた。

目も向けたくないのか早々に逸れていった視線を追いかける、苦虫を噛み潰したみたいな顔。

奪われそうになったところをぎゅっと抱き締めて死守すれば、困ったように先生は俺の名前を呼んだ。

だって、この家には思い出がとても少ない。おれが来るまでの、先生がここで過ごしていた思い出。

その欠片がまだ残っていたとするなら、捨てる理由なんてこれっぽっちも無い。

元の家では両親もおれも思い出を全部大切に取っていた。だからやっぱり大事にしたいのだ、こういうもの。

それに。

もう一度強く突っぱねれば先生は数秒迷った後、前髪を掻き揚げて諦めたように息を吐く。

仕方ないなあ、と漏れる声。

捨てるのが苦手なこの人が捨てたいんだから、よっぽどのものなんだろうとは思うけれど。

押して勝ったことには違いない。心の中でガッツポーズをしながら、ふと疑問に思っていたことを尋ねてみた。

返答は曖昧で、だけど好きじゃないわけないだろう。

今でも音楽はよく聴いているし、おれに教えるときは楽しそうだし、それにこれ以外にもノートがあったぐらいなのだから。

そう考えて、つい、踏み込みそうになる。おれの知らない向こう側。

──本当は医者じゃなくって、他に夢があったんじゃないかと。

踏み込みそうになって、でも、すぐに口を噤んだ。

尋ねようとしたけれど視界の端、彼女がさみしそうに笑って首を横に振っていたから。

笑って先生が手を差し出してくれたから、おれは何もなかったみたいにその手を取った。

また変に泣かせてしまったら困るし、何より彼女にそんな態度を取られてしまえば、どうしたって問いかけることを躊躇してしまったから。

まあ、いつか。そんな躊躇も覚えなくなるぐらい度胸が付いたら、もう一度聞いてみようかななんて。

あるのかないのかよくわからない未来に思いを馳せて、おれは先生と一緒に部屋を後にした。

ENo.147 ヨシノ とのやりとり

ENo.233 阿闍砂 陽炎 とのやりとり

ENo.585 イザヤ とのやりとり

以下の相手に送信しました

歩行軍手 をエイドとして招き入れました!

幻術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)

防具LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)

一海(853) により ItemNo.7 良い石材 から射程3の武器『注射器』を作製してもらいました!

⇒ 注射器/武器:強さ110/[効果1]体力15 [効果2]- [効果3]-【射程3】

ヒシュ(1202) により ItemNo.7 注射器 に ItemNo.13 駄石 を付加してもらいました!

⇒ 注射器/武器:強さ110/[効果1]体力15 [効果2]体力10 [効果3]-【射程3】

ヒシュ(1202) により ItemNo.8 ステンカラーコート に ItemNo.14 皮 を付加してもらいました!

⇒ ステンカラーコート/防具:強さ75/[効果1]反護10 [効果2]反護15 [効果3]-

ベアトリス(47) とカードを交換しました!

【春霞】リナリアの涙 (アイシング)

インフェクシャスキュア を研究しました!(深度0⇒1)

インフェクシャスキュア を研究しました!(深度1⇒2)

インフェクシャスキュア を研究しました!(深度2⇒3)

ディム を習得!

ラディウス を習得!

サンシャイン を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

万智花(1159) に移動を委ねました。

チナミ区 K-19(草原)に移動!(体調25⇒24)

チナミ区 K-20(草原)に移動!(体調24⇒23)

カミセイ区 K-1(森林)に移動!(体調23⇒22)

カミセイ区 L-1(草原)に移動!(体調22⇒21)

カミセイ区 M-1(隔壁)には移動できません。

[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

―― Cross+Roseに映し出される。

チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。

ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。

ふたりの反応を気にすることなく、

前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。

そう言って、さっさと姿を消してしまう。

うーん、と悩むふたり。

白南海の姿が消える。

チャットが閉じられる――

No.1 歩行軍手 (種族:歩行軍手)

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.

グランドピアノが鎮座する防音室の中に一つ、小さな本棚がある。

そこには教本やピアノスコアが並んでいて、練習のときには今の自分に合った難易度のものを先生が手渡してくれるのが常の事。

前に渡された本は大体マスターできたが、今は部屋でどうやら先生が仕事をしているようで尋ねるのは後回しにしていた。

代わりに自分でも何かないかなと手当たり次第棚の中身を適当に捲っていて、気付く。

「……これ」

市販の教本に紛れて、誰かの五線帳が一冊。色褪せた表紙には大きく、拙い筆跡で5と記されていた。

Ⅵ. 遠き日の旋律

ピアノ椅子に腰掛けて、五線帳のページをペラペラと捲った。

印刷された楽譜の音符を奏でることしかしてこなかったおれにとって、手書きで記譜された楽譜というのは物珍しくてついまじまじと眺めてしまう。

清書しているものではないからだろうか。長さは色々だけれども断片的なメロディーが、けれどいくつもそこには記されていた。

少々難易度が高い譜面もあったが、今の自分でも弾けそうなメロディーを試しに鍵盤で叩いてみると妙に耳に心地良い。

今まで聴いたことのない、誰かが作った誰かの音。

のめり込むようにしてそれを眺めてたまに弾いていれば、不意に白い指先が五線譜をなぞる。

|

「……あ、」 |

|

「────」 |

目の前に居たのはやっぱり彼女だった。

この前ここで泣かせてしまった記憶を思い出して焦りが胸を覆ったが、彼女は特に何も気にする様子はなく書かれていた音符に微笑んだ。

遠い昔を、懐かしむみたいに。

|

「……あなたが書いたんですか?」 |

|

「 」 |

尋ねると彼女は笑みを深めて、ページを捲る動作をした。

何だろうと疑問に思いながらも真似をしてページを捲って、最後まで捲ればようやく気が付く。

いつき、と。

字を書けるようになったばかりの子供が綴ったような文字が右端に並んでいた。

|

「なんだ……先生が書いたんだ。先生、曲も作ってたんですね」 |

名前の上に日付が示されている。今から、20年ほど前の。

おれはまだ産まれていないし、先生は多分逆算したら10歳か11歳か、そのぐらいだろうか。

(…………意外だな)

表紙や音符の筆跡からして、もう少し幼い子供が書いたのだと思っていた。

それが10近い年頃の先生が記したものだというのが、少し。

(名前ぐらい、漢字で書けそうだけど)

時折音符でなくメモとして記されている文字も、全部平仮名だ。その上たまに間違っている。平仮名を。

ちなみに今の先生の筆跡はといえば読みやすくて綺麗で整っているし、漢字だってそりゃもちろん、頭が良いから大体何でも読めるし書けるし。あと他の言語にも嗜みがある。素直に羨ましい頭だ。

(文字は間違ってても、記譜の間違いはなさそうだからそれも不思議──)

と、そこまで思考を及ばせたところでがちゃりと扉が開いた。

|

「づ~が~れ~だ~……文献漁るのめんどくさいね本当に。 やになっちゃう、欲しい情報すぐに出てきたらいいのに」 |

|

「お疲れ様です。終わったんですか?」 |

|

「終わった終わった、専門医資格の継続めんどくさいな、やめようかなー」 |

珍しく疲れた表情で溜息を吐いてこちらまで歩んできた先生に、彼女はすっと身を引いた。

もちろんそんな様子など気付く筈もなく、先生は「何してるの」なんておれの手元を覗き込んで。

|

「…………げ」 |

これもまた珍しく、顔を引き攣らせた。

|

「そんなのまだあったの…………」 |

|

「斎さん、ピアノ弾くだけじゃなくて作曲してたんですね、小さい頃から」 |

|

「いや……、…………しくじったな、全部捨てたと思ったのに」 |

目も向けたくないのか早々に逸れていった視線を追いかける、苦虫を噛み潰したみたいな顔。

|

「他はもうないんですか?」 |

|

「そんなの捨てた捨てた、それも捨てるよ、はい貸して」 |

|

「え、やだ」 |

|

「みことぉ……?」 |

奪われそうになったところをぎゅっと抱き締めて死守すれば、困ったように先生は俺の名前を呼んだ。

だって、この家には思い出がとても少ない。おれが来るまでの、先生がここで過ごしていた思い出。

その欠片がまだ残っていたとするなら、捨てる理由なんてこれっぽっちも無い。

元の家では両親もおれも思い出を全部大切に取っていた。だからやっぱり大事にしたいのだ、こういうもの。

それに。

|

「おれ、斎さんが作ったメロディ好きなので。斎さんがいらないなら、おれが貰います」 |

|

「いらないっていうか……私はそれ、とっても捨てたいんだけどなー」 |

|

「やだ」 |

もう一度強く突っぱねれば先生は数秒迷った後、前髪を掻き揚げて諦めたように息を吐く。

仕方ないなあ、と漏れる声。

捨てるのが苦手なこの人が捨てたいんだから、よっぽどのものなんだろうとは思うけれど。

押して勝ったことには違いない。心の中でガッツポーズをしながら、ふと疑問に思っていたことを尋ねてみた。

|

「子供の頃、字を書くのが苦手だったんですか?」 |

|

「……まあそんな感じ」 |

|

「意外です。昔からなんでもできるんだと思ってた、苦手なこともあったんですね」 |

|

「失礼だな~、誰だって最初はうまくいかないでしょ、私だって子供のときは子供だよ」 |

|

「ふーん……にしても斎さん、音楽が本当に好きだったんですね」 |

|

「そうだったかもね~」 |

返答は曖昧で、だけど好きじゃないわけないだろう。

今でも音楽はよく聴いているし、おれに教えるときは楽しそうだし、それにこれ以外にもノートがあったぐらいなのだから。

そう考えて、つい、踏み込みそうになる。おれの知らない向こう側。

|

「……ねえ、斎さんって、」 |

──本当は医者じゃなくって、他に夢があったんじゃないかと。

踏み込みそうになって、でも、すぐに口を噤んだ。

尋ねようとしたけれど視界の端、彼女がさみしそうに笑って首を横に振っていたから。

|

「……命?」 |

|

「……ううん、なんでもないです。 ああそうだ、終わったならスーパー連れて行ってください。晩御飯の材料買わなきゃ」 |

|

「いいよ、私も乾燥剤買いたいしちょっと遠出しよ、ドライブ」 |

|

「仕事で使うんですか?」 |

|

「ドライフラワー作るの、命も一緒に作ろ~、部屋の花弁でやってもいいよ」 |

|

「唐突ですね……あれではやりません、触ったら怒りますからね」 |

笑って先生が手を差し出してくれたから、おれは何もなかったみたいにその手を取った。

また変に泣かせてしまったら困るし、何より彼女にそんな態度を取られてしまえば、どうしたって問いかけることを躊躇してしまったから。

まあ、いつか。そんな躊躇も覚えなくなるぐらい度胸が付いたら、もう一度聞いてみようかななんて。

あるのかないのかよくわからない未来に思いを馳せて、おれは先生と一緒に部屋を後にした。

ENo.147 ヨシノ とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

ENo.233 阿闍砂 陽炎 とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

ENo.585 イザヤ とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

以下の相手に送信しました

|

一海 「光柱が立つ、となると入りそうになるのですが。……普通にタクシーで行けと。なんだこの演出。」 |

|

斎 「ねえ~歩く軍手手に入れたけれどいい? これ役に立つのかな?」 |

|

命 「すみません……見つめられてしまって、つい……放っておけず……」 |

歩行軍手 をエイドとして招き入れました!

幻術LV を 5 UP!(LV5⇒10、-5CP)

防具LV を 5 UP!(LV40⇒45、-5CP)

一海(853) により ItemNo.7 良い石材 から射程3の武器『注射器』を作製してもらいました!

⇒ 注射器/武器:強さ110/[効果1]体力15 [効果2]- [効果3]-【射程3】

ヒシュ(1202) により ItemNo.7 注射器 に ItemNo.13 駄石 を付加してもらいました!

⇒ 注射器/武器:強さ110/[効果1]体力15 [効果2]体力10 [効果3]-【射程3】

ヒシュ(1202) により ItemNo.8 ステンカラーコート に ItemNo.14 皮 を付加してもらいました!

⇒ ステンカラーコート/防具:強さ75/[効果1]反護10 [効果2]反護15 [効果3]-

|

ヒシュ 「(灰状にした皮をコートに振りかけている……振り方が一時期話題になったおっさんの"塩の振り方"だ。)」 |

ベアトリス(47) とカードを交換しました!

【春霞】リナリアの涙 (アイシング)

インフェクシャスキュア を研究しました!(深度0⇒1)

インフェクシャスキュア を研究しました!(深度1⇒2)

インフェクシャスキュア を研究しました!(深度2⇒3)

ディム を習得!

ラディウス を習得!

サンシャイン を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

万智花(1159) に移動を委ねました。

チナミ区 K-19(草原)に移動!(体調25⇒24)

チナミ区 K-20(草原)に移動!(体調24⇒23)

カミセイ区 K-1(森林)に移動!(体調23⇒22)

カミセイ区 L-1(草原)に移動!(体調22⇒21)

カミセイ区 M-1(隔壁)には移動できません。

[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

―― Cross+Roseに映し出される。

|

白南海 「・・・・・ぁァ?」 |

|

エディアン 「おやおや!」 |

白南海

黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン

プラチナブロンドヘアに紫の瞳。

緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。

長い髪は適当なところで雑に結んである。

緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。

長い髪は適当なところで雑に結んである。

チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

|

白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |

|

エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |

|

白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |

|

エディアン 「若?何言ってんですか?」 |

|

白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |

|

ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ

黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。

常にダルそうな猫背で長身の青年。

デニムパンツにTシャツを着ている。

常にダルそうな猫背で長身の青年。

デニムパンツにTシャツを着ている。

ふたりの背後から突然現れる長身。

|

白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |

|

エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |

|

ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |

ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。

|

エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |

|

白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |

|

ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |

ふたりの反応を気にすることなく、

|

ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |

前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。

|

ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |

そう言って、さっさと姿を消してしまう。

|

エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |

|

白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |

|

エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |

うーん、と悩むふたり。

|

白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |

白南海の姿が消える。

|

エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |

|

エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |

チャットが閉じられる――

ENo.1033

神園 斎

◇神園 斎(かみぞの いつき)

183cm / 31歳 / 男性

数年前まで親が経営する大学病院で働いていたが、現在は地域の診療所で働く医者。

典型的な天才肌でそれゆえに絶対的な自信を持っている。

ポジティブ思考でテンションが高い。家にいるときはもう少しだけマシ。

金銭感覚がずれているところが少々。

好きなものは酒とタバコとネットゲーム。

MMORPG「フーシオ・クラウストラ」で『☆★月苺★☆』というキャラクターを動かしている。

古参&重課金勢&ネカマ。

異能:視界に入れた対象の回復力を増強する。

日々の診療は戦闘による負傷等以外は異能に頼らず行っているだとか。

◆月守 命(つきもり みこと)

158cm / 16歳 / 男性

5年前に事故に巻き込まれ、身寄りのなくなったところを斎に引き取られた。

引っ込み思案で恥ずかしがり屋、自己評価が低い。

友達もあまりおらず不登校気味だが、斎が何も言わないので診療所の手伝いをしていることが多い。

基本的な家事や買い物は彼が行っている。

好きなものは苺、それから駄菓子。

異能:人や動物でない存在を認識する。

常に発動しており普通の人間とそうでないものの区別がつかない。

他人から見れば虚空に話しかけていることもあるらしく、友達がいない一因。

--------------------

〇現実世界及びネトゲ内において、既知設定や患者などご自由に。

〇遅レス置きレス勢ですが、交流は歓迎しております。まったりお願いします。

〇プロフ絵二種

183cm / 31歳 / 男性

数年前まで親が経営する大学病院で働いていたが、現在は地域の診療所で働く医者。

典型的な天才肌でそれゆえに絶対的な自信を持っている。

ポジティブ思考でテンションが高い。家にいるときはもう少しだけマシ。

金銭感覚がずれているところが少々。

好きなものは酒とタバコとネットゲーム。

MMORPG「フーシオ・クラウストラ」で『☆★月苺★☆』というキャラクターを動かしている。

古参&重課金勢&ネカマ。

異能:視界に入れた対象の回復力を増強する。

日々の診療は戦闘による負傷等以外は異能に頼らず行っているだとか。

◆月守 命(つきもり みこと)

158cm / 16歳 / 男性

5年前に事故に巻き込まれ、身寄りのなくなったところを斎に引き取られた。

引っ込み思案で恥ずかしがり屋、自己評価が低い。

友達もあまりおらず不登校気味だが、斎が何も言わないので診療所の手伝いをしていることが多い。

基本的な家事や買い物は彼が行っている。

好きなものは苺、それから駄菓子。

異能:人や動物でない存在を認識する。

常に発動しており普通の人間とそうでないものの区別がつかない。

他人から見れば虚空に話しかけていることもあるらしく、友達がいない一因。

--------------------

〇現実世界及びネトゲ内において、既知設定や患者などご自由に。

〇遅レス置きレス勢ですが、交流は歓迎しております。まったりお願いします。

〇プロフ絵二種

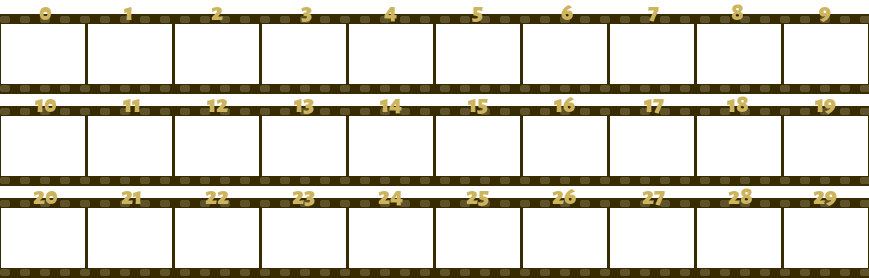

21 / 30

161 PS

カミセイ区

L-1

L-1

No.1 歩行軍手 (種族:歩行軍手)

|

|

|

||||||||||||||||

| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |

| パワフルヒール | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 | |

| マナ | 5 | 0 | 10 | 自:消費SP減 | |

| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |

| 肉体変調耐性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調耐性増 | |

| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |

| 背水 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど被攻撃ダメージ減 | |

| 強打 | 5 | 4 | 0 | 【自分行動前】自:次与ダメ増 |

最大EP[20]

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |

| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |

| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |

| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |

| 4 | チェスターコート | 防具 | 30 | 活力10 | - | - | |

| 5 | 聴診器 | 武器 | 30 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |

| 6 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||

| 7 | 注射器 | 武器 | 110 | 体力15 | 体力10 | - | 【射程3】 |

| 8 | ステンカラーコート | 防具 | 75 | 反護10 | 反護15 | - | |

| 9 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||

| 10 | 赤いネクタイ | 装飾 | 67 | 反射10 | 回復10 | - | |

| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||

| 12 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||

| 13 | 柳 | 素材 | 20 | [武器]風纏10(LV20)[防具]舞撃10(LV20)[装飾]風柳15(LV30) | |||

| 14 | |||||||

| 15 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||

[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 命術 | 20 | 生命/復元/水 |

| 幻術 | 10 | 夢幻/精神/光 |

| 使役 | 15 | エイド/援護 |

| 防具 | 45 | 防具作製に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |

| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |

| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |

| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |

| ヒール | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |

| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |

| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |

| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |

| ライトニング | 5 | 0 | 50 | 敵:精確光撃 | |

| サステイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |

| ブレス | 5 | 0 | 100 | 味全:HP増+祝福 | |

| ライフリンク | 5 | 0 | 50 | 自従傷:HP増+HP譲渡 | |

| ホワイトカード | 5 | 0 | 40 | 味傷:変調防御 | |

| アクアヒール | 6 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |

| ディム | 5 | 0 | 50 | 敵:SP光撃 | |

| ラディウス | 5 | 0 | 150 | 敵全:光撃+自:HP増&祝福消費で次与ダメ増 | |

| サンシャイン | 5 | 0 | 120 | 味全:祝福&領域値[水]減&凍結減+敵全:領域値[水]減&腐食状態なら麻痺 | |

| ラッシュ | 5 | 0 | 100 | 味全:連続増 | |

| リヴァイブ | 5 | 0 | 100 | 味傷:復活LV増 | |

| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |

| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |

| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |

| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |

| 献身 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |

| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |

| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |

| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |

| 氷水避け | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水耐性・凍結耐性増+凍結によるHP・SP減少量減 | |

| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 |

最大EP[20]

| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |

|

ケア (ヒール) |

0 | 50 | 味傷:HP増 | |

|

渇望のカード (サモン:サーヴァント) |

5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |

|

ささやかなる祈り (ファーマシー) |

0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |

|

->[n.守護天使を呼ぶ] (クリエイト:グレイル) |

0 | 70 | 味傷:精確光撃&HP増&祝福 | |

|

【春霞】リナリアの涙 (アイシング) |

0 | 80 | 味傷:HP増+凍結 |

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

| [ 3 ]サステイン | [ 3 ]アイシクルランス | [ 3 ]サンシャイン |

| [ 3 ]インフェクシャスキュア | [ 3 ]ウォーターフォール | [ 3 ]チャージ |

PL / 蒸しパン