<< 2:00~3:00

四日目(BOTHTEC)

道端のガードレールに二羽のドバトがとまっている。今は真夜中らしいが、空は奇妙に明るくも暗くもないし、ハトにもオレたちにも眠気のひとつも起こる様子はない。そのオレたちの目の前で、ひと昔前のテレビドラマに出てきそうな、不良だかヤンキーくんだかツッパリくんの恰好をしたガキが、どたっと倒れる。でーでーぼっぽぽーという、どこでも聞くことのできる鳴き声がオレの耳朶を叩く。

「どうもここの地図は慣れねーな」

携帯端末の画面には、チャット用のアプリケーションを通じて、シロナミとかいう優男のツラが現れていたが、オレのきれいな鼓膜が汚れるから音声はオフにしたままで地図情報の画面を開いていた。チャットが終わるのを待ってから、文字化されたログに目を通す。オレたちをここに呼びだした連中の「指示」が書かれているかもしれないから、無視することはできないが、マジメに付き合ってやる義理はない。

顔を上げて、端末の画面から目を離すと、右を見て左を見る。慣れない、と言ったのは、画面に映っている地図とオレたちの目に見える地形が異なっているからだ。フゥと息を吐いたところで、のほほんと冷静が絶妙にブレンドされた声が聞こえる。

「そろそろチェックポイントですからね。何かいるのだろうとは思いますが、一度帰りますか?」

「まあ、何が起こるか見てからでもいーだろ。準備はいまできる範囲でやればいいし、失敗して手番が遅れるなら、そんときのコトだ」

「メェ」

返事をしたのはソーヤではなく、彼の傍らにふかふかと浮いている、羊?のメリさんだ。この時代に魔法使いを自称しているソーヤだが、言動はオレたちの誰よりもよほど常識人めいている。そもそも、こんなバケモノが徘徊する荒野で、やってくる事態に振舞わされているオレたちとしては、理解が早いソーヤの存在は実に有難かった。こんな世界にもハトが呑気に鳴いていることに辟易する。

ハザマ世界は、現実世界にあるイバラシティと、同じ場所に重なり合って存在している。だが目に見える風景はイバラシティの平坦なド田舎ではなく、時として緑とピンクが混じる空に、密林あり山岳あり沼地ありの、バケモノが徘徊するドリームランドなのだ。この悪趣味な風景はあくまでもオレの目を通したものであるらしく、同行する楽タローやフミに訊ねると、夜も昼も分からない荒野だとか、うら寂しい霧の世界だとか、似ているように思えて微妙に違う回答が返ってくる。訊いてみるに、どうやらこいつらが好きな映画やゲームの場面に近いらしい。

「妙な話だよなー」

「視覚ではなくて、見ている人の潜在意識を通して見えてるとか?うーん、よくわかんないな」

この二人はもともと知り合いらしいが、大したコトは何も分かっていないという点でオレたちの間にそれほど違いはない。オレに見えているハザマ世界が悪趣味なのは、どうやらオレのセンスが悪趣味なせいだというのは癪に障らなくもないが、悪夢が悪趣味でも別に構わない。オレの目には切り立った断崖に遮られた道に、こんな世界でも当たり前のようにそこらにいるハトの姿が見えている。それがオレにとってのハザマ世界だ。

ハトどもがくるっくーと喉を鳴らしている。イバラシティへの侵略を目論んでいるアンジニティの連中を追い返すこと。そいつがオレたちがここにいる目的らしいが、潜在的な異能を持っているというだけで集められたオレたちは、いわば寄せ集めの烏合の衆でしかない。それに比べれば、アンジニティの連中は最初からそのツモリでここを訪れている「やる気まんまん(おやびーん)」の連中の集まりだ。最初からオレたちが不利なのは分かりきっている。

そんなワケで、オレたちはすでに二回ほどアンジニティの連中に襲われては「あばよ!」などと逃げ口上を叫んでは姿を消しているというアリサマだった。オレたちをここに呼んだシロナミたちにとっては不満だろうが、命あってのモノダネだ。オレたちとしては逃げ回りながら、少しでも敵さんの戦い方を参考にして、生き延びる方法を考えていかなければならない。切れた息を整えると、邪魔くさく歩いているドバトを足で追い払ってから、手のひらであごをなぜる。

「なるほどねえ。装備ってのは思いのほか重要らしい」

「ええ、だから皆さんもう少し・・・」

「はいはーい!それじゃああたし武器作るよ、武器」

どうやら異能の力を利用して作り出した装備は、このハザマ世界では必須といえるくらい重要らしい。そいつで殴られるとやたらと痛いことも、そいつで守られるとまるで攻撃が通らなくなることも、オレたちは身をもって知らされたばかりだった。ソーヤはすぐにそのことを理解すると、異能を制御して道具を作る方法を早々に覚えてしまい、実際にハザマ世界で手に入れた「素材」を材料にして装身具をこしらえている。お手本があれば話が早いから、オレが防具を、フミが武器を作ってみようと手分けをして、全員の装備を揃えていこーという話になる。

「うむうむ、我ながら悪くねー出来だな」

「何よこれ」

オレが道端の韮で編んでみせた道着を、フミが嫌そうな顔でつまんでいる。もう少しこうオシャレというものを考えないのかしらこのオッサンは、などと考えているのが手に取るように分かるのだが、もうちょっといい素材が手に入るまでセンスを磨いておくから今は気にしないよーにしてほしい。

楽タローは素材を合成することで、別の素材をひねり出そうとチャレンジしていたから、うまくいけば、もうちょっといい素材が手に入る。もちろんこういった計画はオレたちのチームの頭脳であるソーヤが考えていて、フミなんかは熱心にメモ帳にペンを走らせている。

「ってかさ。知らないならもーちょっと勉強しよーよ。ね?」

そのセリフがみんなに向けられたモノではなく、主にオレに言われていることは理解しているが、オレはこうしている間にも宇宙の果てでは星々の運命をかけた戦いが行われているのだなあなどと考えることに忙しかった。

ハトどもは人間がいることなどお構いましに、足をしまって地面に伏せている。それにしてもオレたちが持っている異能という力、オレはもう少し目に見える「必殺技」のようなイメージを持っていたのだが、実際にはオレが思っている以上にいろいろなコトができる「能力」らしい。つまり使う人間のイメージやセンスによって効果が変わる。楽タローが地面から石のかたまりを持ち上げたりぶつけたり、フミが合わせた手のひらからカミナリだかビームみたいなモノを出してみせるのも、こいつらのセンスというわけだ。

「メェー」

ではメリさんはソーヤのセンスなのか最初からこういう生き物なのか、そいつはオレにも分からない。そもそもオレ自身が未だに自分の異能をうまいこと把握できていない。ヤベーな、そろそろなんとかしないとコイツらから足手まといのように思われかねない、とか考えなくもない。

「ところでマッケンジーのおっさん、あの蹴りで回復させるのはなんとかなんねーのか」

「そうそう、最初ナニゴトかと思ったもん。ベホ〇ミとか知らないの?」

「ああ、オレの長い脚がとどいちまうから仕方ないと思え」

アンジニティとの戦いで、異能で受けたダメージを異能で癒せることはすぐに理解したが、それには仲間に触れないと効果がない。で、つい楽タローの背中を足の裏で優しく蹴りつけたらうまく発動したもんで、以来、オレはこのマッケンジーキックを治療(ヒーリング)と呼んでいる。

もちろんこの能力はオレたち四人ともが使えるんだが、困ったことに他の連中が攻撃の能力を磨いていく中で、治療役に向いているのがオレというふいんき(なぜか漢字変換できねーな)になっている。しぜん、オレが仲間を足蹴にする機会が増えるという寸法だ。

「まあ細けーコトは気にするな」

「「しろよ!」」

こんな調子で、オレも少なくとも異能を使って道具を作るコトと、治療をするコトはできるようになっているのだが、やはりソーヤやフミや楽タローに比べると、オレ自身がオレの能力をイマイチ理解していない。どーも違和感があるというか、仲間の治療ひとつとってもオレが無意識のうちに発動している力があるようで、うまく言えないのだが「オレが蹴りをくれている以外にもオレが仲間を治療している」それが俺のハト魔法の能力の一つらしい。

「きっとぜつぼーてきにセンスがないんだよ。がんばれ」

「いえ。なんていうか、新沼さんは名雪さんや設楽さんとは異能のタイプが違うように見えるんですよね」

「ほーほー、ソイツは隠された力があるってやつかい?」

「いえ、もっとひねくれた力というか」

悪意のカケラもなくソーヤが言うと、フミと楽タローが腹を抱えて笑っている。だがオレが無意識に異能を発動させているのは間違いないようで、まずはそれが何なのか分かるのが先ですねということだ。それって未熟なだけじゃない?というフミのまっとうな指摘は大人として優しく聞き流してあげることにする。「細けーことは気にするな」は三分くらい前に考えたオレの生涯のモットーだ。

そこで冒頭に戻る。でーでーぼっぽぽーという鳴き声が聞こえる。先ほどまで倒れていた、ヤンキーだかツッパリくんの恰好をしたガキが、むくりと起き上がった。アンジニティの連中とは別に、ハザマ世界にはここをうろついている生き物だかバケモノみたいな連中がいるのだが、このヤンキーくんもその類で、暴れまわる農機具やら妖精やらと一緒に現れると問答無用とばかり襲いかかってきた。コイツがハザマ世界の生き物なのか、ハザマ世界を訪れたヒトなのかすら分からない。

徘徊するバケモノには、よほど恐ろしいモノもいるらしく、そこらで襲われては壊滅したチームや個人もいるらしい。幸いオレたちはそんなモノには遭遇していなかったから、アンジニティの連中に負けた腹いせに、もとい、少しでも経験を積むためにチリメンザコくんをきっちりと退治してみせている。で、のされたヤンキーくんが呆然とした顔で起き上がってきたというワケだ。

「なあ。なんかこのヤンキーくん、様子が妙だぞ」

「そうか。白南海さんから送られた、異能の研究レポートに、使役のスキルについて書いてありましたね。たぶんこれ、新沼さんの異能の一つですよ」

「えー!それってあれ?ヤンキーはなかまになりたそうにこちらをみているって奴?」

起き上がったヤンキーくんは呆然としたままで、まるでハトのような何を考えているか分からない目でこちらを見ている。こいつがオレの能力だというのか?使役した連中を従えて戦わせる、ナントカ使いという類のスタイルがあることはオレも知っていたが、その最初のツレが目の前のヤンキーくんというのはどうだろうかと思わなくもない。

「モンスター使いってよりチンピラだよね。ドラ〇エが如くみたいな?」

フミの冗談に反論ができなかったオレは、やはり大人として優しく聞き流してあげることにする。どこにでもいるハトどもの一羽が、ヤンキーくんの頭の上にとまっているが表情のひとつも変わらない。オレはおそるおそるといった体で近づくと、ゲレゲレ(仮称)の肩をぽんと叩いてみせた。

「まあなんだ。いれば便利かもしれねーから、連れてってやるか」

オレは難しい顔をしながらヤンキーくんを従えるが、特にあれこれと言わなくても先方はオレの思うことを理解してくれるようだ。どんくさいパシリが一人できたと思えば、少しは便利だろーかと思いもしたが、ふと、オレの能力が半ば無意識に垂れ流されているなら、それはオレの能力が、オレを媒介にして周囲に影響を及ぼしているというだけじゃないかと思わなくもない。

つまりオレ自身も異能に使われているだけじゃないか?などと考えて、それでイヤな気分になったのでいったん考えるのをやめることにした。オレの脳裏をよぎったのは、キノコ人間が歩き回ってキノコ人間を増やしていく、昔の怪奇映画だった。

ENo.1285 楽タロー とのやりとり

以下の相手に送信しました

ヤンキー をエイドとして招き入れました!

ヨツジ(1231) から ネジ を受け取りました。

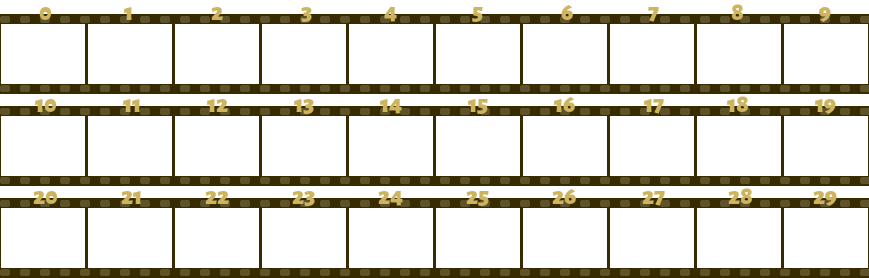

呪術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)

領域LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)

武器LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)

料理LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)

使役LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)

百薬LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)

防具LV を 25 UP!(LV10⇒35、-25CP)

楽タロー(1285) により ItemNo.6 不思議なブルーチーズ に ItemNo.7 不思議な食材 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!

⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム

楽タロー(1285) の持つ ItemNo.9 不思議な雫 から防具『スズメット』を作製しました!

ItemNo.8 韮 から防具『トーテンコップ』を作製しました!

⇒ トーテンコップ/防具:強さ45/[効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-

リーナ(1254) とカードを交換しました!

深層水 (アクアヒール)

ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)

ファーマシー を研究しました!(深度2⇒3)

クイックレメディ を研究しました!(深度0⇒1)

パワーブリンガー を習得!

ラッシュ を習得!

薬師 を習得!

救済 を習得!

スタンピート を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

フミ(961) は 吸い殻 を入手!

マッケンジー(1144) は 吸い殻 を入手!

ヨツジ(1231) は ネジ を入手!

楽タロー(1285) は ネジ を入手!

ヨツジ(1231) は ボロ布 を入手!

マッケンジー(1144) は ボロ布 を入手!

楽タロー(1285) は 美味しい果実 を入手!

フミ(961) は ボロ布 を入手!

▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)

マッケンジー(1144) のもとに 歩行軍手 が空を見上げなから近づいてきます。

マッケンジー(1144) のもとに チェリーさん が微笑を浮かべて近づいてきます。

チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調15⇒14)

チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調14⇒13)

チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調13⇒12)

採集はできませんでした。

- マッケンジー(1144) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

- 楽タロー(1285) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

MISSION!!

チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!

- フミ(961) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》

- マッケンジー(1144) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》

- ヨツジ(1231) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》

- 楽タロー(1285) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》

―― ハザマ時間が紡がれる。

チャット画面にふたりの姿が映る。

チャットに響く声。

画面に現れる3人目。

上目遣いでふたりに迫る。

ノイズで一部が聞き取れない。

突然現れるドライバーさん。

賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――

仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。

・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!

(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)

No.1 ヤンキー (種族:ヤンキー)

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.

四日目(BOTHTEC)

道端のガードレールに二羽のドバトがとまっている。今は真夜中らしいが、空は奇妙に明るくも暗くもないし、ハトにもオレたちにも眠気のひとつも起こる様子はない。そのオレたちの目の前で、ひと昔前のテレビドラマに出てきそうな、不良だかヤンキーくんだかツッパリくんの恰好をしたガキが、どたっと倒れる。でーでーぼっぽぽーという、どこでも聞くことのできる鳴き声がオレの耳朶を叩く。

「どうもここの地図は慣れねーな」

携帯端末の画面には、チャット用のアプリケーションを通じて、シロナミとかいう優男のツラが現れていたが、オレのきれいな鼓膜が汚れるから音声はオフにしたままで地図情報の画面を開いていた。チャットが終わるのを待ってから、文字化されたログに目を通す。オレたちをここに呼びだした連中の「指示」が書かれているかもしれないから、無視することはできないが、マジメに付き合ってやる義理はない。

顔を上げて、端末の画面から目を離すと、右を見て左を見る。慣れない、と言ったのは、画面に映っている地図とオレたちの目に見える地形が異なっているからだ。フゥと息を吐いたところで、のほほんと冷静が絶妙にブレンドされた声が聞こえる。

「そろそろチェックポイントですからね。何かいるのだろうとは思いますが、一度帰りますか?」

「まあ、何が起こるか見てからでもいーだろ。準備はいまできる範囲でやればいいし、失敗して手番が遅れるなら、そんときのコトだ」

「メェ」

返事をしたのはソーヤではなく、彼の傍らにふかふかと浮いている、羊?のメリさんだ。この時代に魔法使いを自称しているソーヤだが、言動はオレたちの誰よりもよほど常識人めいている。そもそも、こんなバケモノが徘徊する荒野で、やってくる事態に振舞わされているオレたちとしては、理解が早いソーヤの存在は実に有難かった。こんな世界にもハトが呑気に鳴いていることに辟易する。

ハザマ世界は、現実世界にあるイバラシティと、同じ場所に重なり合って存在している。だが目に見える風景はイバラシティの平坦なド田舎ではなく、時として緑とピンクが混じる空に、密林あり山岳あり沼地ありの、バケモノが徘徊するドリームランドなのだ。この悪趣味な風景はあくまでもオレの目を通したものであるらしく、同行する楽タローやフミに訊ねると、夜も昼も分からない荒野だとか、うら寂しい霧の世界だとか、似ているように思えて微妙に違う回答が返ってくる。訊いてみるに、どうやらこいつらが好きな映画やゲームの場面に近いらしい。

「妙な話だよなー」

「視覚ではなくて、見ている人の潜在意識を通して見えてるとか?うーん、よくわかんないな」

この二人はもともと知り合いらしいが、大したコトは何も分かっていないという点でオレたちの間にそれほど違いはない。オレに見えているハザマ世界が悪趣味なのは、どうやらオレのセンスが悪趣味なせいだというのは癪に障らなくもないが、悪夢が悪趣味でも別に構わない。オレの目には切り立った断崖に遮られた道に、こんな世界でも当たり前のようにそこらにいるハトの姿が見えている。それがオレにとってのハザマ世界だ。

ハトどもがくるっくーと喉を鳴らしている。イバラシティへの侵略を目論んでいるアンジニティの連中を追い返すこと。そいつがオレたちがここにいる目的らしいが、潜在的な異能を持っているというだけで集められたオレたちは、いわば寄せ集めの烏合の衆でしかない。それに比べれば、アンジニティの連中は最初からそのツモリでここを訪れている「やる気まんまん(おやびーん)」の連中の集まりだ。最初からオレたちが不利なのは分かりきっている。

そんなワケで、オレたちはすでに二回ほどアンジニティの連中に襲われては「あばよ!」などと逃げ口上を叫んでは姿を消しているというアリサマだった。オレたちをここに呼んだシロナミたちにとっては不満だろうが、命あってのモノダネだ。オレたちとしては逃げ回りながら、少しでも敵さんの戦い方を参考にして、生き延びる方法を考えていかなければならない。切れた息を整えると、邪魔くさく歩いているドバトを足で追い払ってから、手のひらであごをなぜる。

「なるほどねえ。装備ってのは思いのほか重要らしい」

「ええ、だから皆さんもう少し・・・」

「はいはーい!それじゃああたし武器作るよ、武器」

どうやら異能の力を利用して作り出した装備は、このハザマ世界では必須といえるくらい重要らしい。そいつで殴られるとやたらと痛いことも、そいつで守られるとまるで攻撃が通らなくなることも、オレたちは身をもって知らされたばかりだった。ソーヤはすぐにそのことを理解すると、異能を制御して道具を作る方法を早々に覚えてしまい、実際にハザマ世界で手に入れた「素材」を材料にして装身具をこしらえている。お手本があれば話が早いから、オレが防具を、フミが武器を作ってみようと手分けをして、全員の装備を揃えていこーという話になる。

「うむうむ、我ながら悪くねー出来だな」

「何よこれ」

オレが道端の韮で編んでみせた道着を、フミが嫌そうな顔でつまんでいる。もう少しこうオシャレというものを考えないのかしらこのオッサンは、などと考えているのが手に取るように分かるのだが、もうちょっといい素材が手に入るまでセンスを磨いておくから今は気にしないよーにしてほしい。

楽タローは素材を合成することで、別の素材をひねり出そうとチャレンジしていたから、うまくいけば、もうちょっといい素材が手に入る。もちろんこういった計画はオレたちのチームの頭脳であるソーヤが考えていて、フミなんかは熱心にメモ帳にペンを走らせている。

「ってかさ。知らないならもーちょっと勉強しよーよ。ね?」

そのセリフがみんなに向けられたモノではなく、主にオレに言われていることは理解しているが、オレはこうしている間にも宇宙の果てでは星々の運命をかけた戦いが行われているのだなあなどと考えることに忙しかった。

ハトどもは人間がいることなどお構いましに、足をしまって地面に伏せている。それにしてもオレたちが持っている異能という力、オレはもう少し目に見える「必殺技」のようなイメージを持っていたのだが、実際にはオレが思っている以上にいろいろなコトができる「能力」らしい。つまり使う人間のイメージやセンスによって効果が変わる。楽タローが地面から石のかたまりを持ち上げたりぶつけたり、フミが合わせた手のひらからカミナリだかビームみたいなモノを出してみせるのも、こいつらのセンスというわけだ。

「メェー」

ではメリさんはソーヤのセンスなのか最初からこういう生き物なのか、そいつはオレにも分からない。そもそもオレ自身が未だに自分の異能をうまいこと把握できていない。ヤベーな、そろそろなんとかしないとコイツらから足手まといのように思われかねない、とか考えなくもない。

「ところでマッケンジーのおっさん、あの蹴りで回復させるのはなんとかなんねーのか」

「そうそう、最初ナニゴトかと思ったもん。ベホ〇ミとか知らないの?」

「ああ、オレの長い脚がとどいちまうから仕方ないと思え」

アンジニティとの戦いで、異能で受けたダメージを異能で癒せることはすぐに理解したが、それには仲間に触れないと効果がない。で、つい楽タローの背中を足の裏で優しく蹴りつけたらうまく発動したもんで、以来、オレはこのマッケンジーキックを治療(ヒーリング)と呼んでいる。

もちろんこの能力はオレたち四人ともが使えるんだが、困ったことに他の連中が攻撃の能力を磨いていく中で、治療役に向いているのがオレというふいんき(なぜか漢字変換できねーな)になっている。しぜん、オレが仲間を足蹴にする機会が増えるという寸法だ。

「まあ細けーコトは気にするな」

「「しろよ!」」

こんな調子で、オレも少なくとも異能を使って道具を作るコトと、治療をするコトはできるようになっているのだが、やはりソーヤやフミや楽タローに比べると、オレ自身がオレの能力をイマイチ理解していない。どーも違和感があるというか、仲間の治療ひとつとってもオレが無意識のうちに発動している力があるようで、うまく言えないのだが「オレが蹴りをくれている以外にもオレが仲間を治療している」それが俺のハト魔法の能力の一つらしい。

「きっとぜつぼーてきにセンスがないんだよ。がんばれ」

「いえ。なんていうか、新沼さんは名雪さんや設楽さんとは異能のタイプが違うように見えるんですよね」

「ほーほー、ソイツは隠された力があるってやつかい?」

「いえ、もっとひねくれた力というか」

悪意のカケラもなくソーヤが言うと、フミと楽タローが腹を抱えて笑っている。だがオレが無意識に異能を発動させているのは間違いないようで、まずはそれが何なのか分かるのが先ですねということだ。それって未熟なだけじゃない?というフミのまっとうな指摘は大人として優しく聞き流してあげることにする。「細けーことは気にするな」は三分くらい前に考えたオレの生涯のモットーだ。

そこで冒頭に戻る。でーでーぼっぽぽーという鳴き声が聞こえる。先ほどまで倒れていた、ヤンキーだかツッパリくんの恰好をしたガキが、むくりと起き上がった。アンジニティの連中とは別に、ハザマ世界にはここをうろついている生き物だかバケモノみたいな連中がいるのだが、このヤンキーくんもその類で、暴れまわる農機具やら妖精やらと一緒に現れると問答無用とばかり襲いかかってきた。コイツがハザマ世界の生き物なのか、ハザマ世界を訪れたヒトなのかすら分からない。

徘徊するバケモノには、よほど恐ろしいモノもいるらしく、そこらで襲われては壊滅したチームや個人もいるらしい。幸いオレたちはそんなモノには遭遇していなかったから、アンジニティの連中に負けた腹いせに、もとい、少しでも経験を積むためにチリメンザコくんをきっちりと退治してみせている。で、のされたヤンキーくんが呆然とした顔で起き上がってきたというワケだ。

「なあ。なんかこのヤンキーくん、様子が妙だぞ」

「そうか。白南海さんから送られた、異能の研究レポートに、使役のスキルについて書いてありましたね。たぶんこれ、新沼さんの異能の一つですよ」

「えー!それってあれ?ヤンキーはなかまになりたそうにこちらをみているって奴?」

起き上がったヤンキーくんは呆然としたままで、まるでハトのような何を考えているか分からない目でこちらを見ている。こいつがオレの能力だというのか?使役した連中を従えて戦わせる、ナントカ使いという類のスタイルがあることはオレも知っていたが、その最初のツレが目の前のヤンキーくんというのはどうだろうかと思わなくもない。

「モンスター使いってよりチンピラだよね。ドラ〇エが如くみたいな?」

フミの冗談に反論ができなかったオレは、やはり大人として優しく聞き流してあげることにする。どこにでもいるハトどもの一羽が、ヤンキーくんの頭の上にとまっているが表情のひとつも変わらない。オレはおそるおそるといった体で近づくと、ゲレゲレ(仮称)の肩をぽんと叩いてみせた。

「まあなんだ。いれば便利かもしれねーから、連れてってやるか」

オレは難しい顔をしながらヤンキーくんを従えるが、特にあれこれと言わなくても先方はオレの思うことを理解してくれるようだ。どんくさいパシリが一人できたと思えば、少しは便利だろーかと思いもしたが、ふと、オレの能力が半ば無意識に垂れ流されているなら、それはオレの能力が、オレを媒介にして周囲に影響を及ぼしているというだけじゃないかと思わなくもない。

つまりオレ自身も異能に使われているだけじゃないか?などと考えて、それでイヤな気分になったのでいったん考えるのをやめることにした。オレの脳裏をよぎったのは、キノコ人間が歩き回ってキノコ人間を増やしていく、昔の怪奇映画だった。

ENo.1285 楽タロー とのやりとり

| ▲ |

| ||||||||||

以下の相手に送信しました

|

フミ 「みんなまた会ったね~! 元気だった?」 |

|

フミ 「もうあたし大学の授業ついてくの大変! こんなことが起きてたら集中出来ないわ いつまで続くのかしら、ブツブツ…」 |

|

フミ 「あ、ごめん、ごめん!」 |

|

フミ 「ま、それはさておき 今回もよろしくね」 |

|

マッケンジー 「どーもココに来ると時間の感覚が狂うな。いま何時だ?」 |

|

ヨツジ 「ええと、お久しぶりです。なかなか慣れませんね、これ。 もう少し行くとチェックポイントですから、頑張りましょうね。適度に」 |

|

ヨツジ 「『むこう』の私が知覚している限りでは、ハザマにいる間、時間は経過していないと思います。 そもそも『むこう』では、ここの…ハザマの記憶も全くありませんし。 皆さんは違うんですか?」 |

|

メリさん 「めー?」 ヨツジのまわりでふわふわ漂っている |

| 楽タロー 「うーん、ハザマ時間ってのには慣れてきたけど、やっぱ妙な感じだなこりゃ」 |

| 楽タロー 「でもまあ、ハザマに移動する時が来たら無事皆合流した状態で再開って感じになるみたいだし …あんま気にすることじゃないのかもな。」 |

| 楽タロー 「そういやなんか突然『ロスト』だなんだの情報も降ってきたけど、 ハザマ世界ではそいつらを探すって目的もできたってことか?」 |

| 楽タロー 「アンジニティの連中とも違うってんなら、戦う必要がなけりゃいいんだけど… この調子じゃどうだか…えらい強いとかそういうのは勘弁だよな。」 |

| 楽タロー 「…おれまだ、自分の異能も全然使いこなせてないしなあ…」 |

ひつじふかふか

|

|

蛇ノ目堂古書店住民組合

|

ヤンキー をエイドとして招き入れました!

ヨツジ(1231) から ネジ を受け取りました。

|

ヨツジ 「よければ使ってください。」 |

|

メリさん 「めえ」 |

呪術LV を 5 DOWN。(LV5⇒0、+5CP、-5FP)

領域LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)

武器LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)

料理LV を 10 DOWN。(LV10⇒0、+10CP、-10FP)

使役LV を 10 UP!(LV10⇒20、-10CP)

百薬LV を 10 UP!(LV5⇒15、-10CP)

防具LV を 25 UP!(LV10⇒35、-25CP)

楽タロー(1285) により ItemNo.6 不思議なブルーチーズ に ItemNo.7 不思議な食材 を合成してもらい、何か柔らかい物体 に変化させました!

⇒ 何か柔らかい物体/素材:強さ10/[武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20)/特殊アイテム

| 楽タロー 「おれ、ブルーチーズは食いもんじゃないって主張してんだ。」 |

楽タロー(1285) の持つ ItemNo.9 不思議な雫 から防具『スズメット』を作製しました!

ItemNo.8 韮 から防具『トーテンコップ』を作製しました!

⇒ トーテンコップ/防具:強さ45/[効果1]体力10 [効果2]- [効果3]-

|

マッケンジー 「いや我ながら趣味が悪い。」 |

リーナ(1254) とカードを交換しました!

深層水 (アクアヒール)

ヒールポーション を研究しました!(深度1⇒2)

ファーマシー を研究しました!(深度2⇒3)

クイックレメディ を研究しました!(深度0⇒1)

パワーブリンガー を習得!

ラッシュ を習得!

薬師 を習得!

救済 を習得!

スタンピート を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

フミ(961) は 吸い殻 を入手!

マッケンジー(1144) は 吸い殻 を入手!

ヨツジ(1231) は ネジ を入手!

楽タロー(1285) は ネジ を入手!

ヨツジ(1231) は ボロ布 を入手!

マッケンジー(1144) は ボロ布 を入手!

楽タロー(1285) は 美味しい果実 を入手!

フミ(961) は ボロ布 を入手!

▼エイド化候補(基本行動にてエイド化可能)

マッケンジー(1144) のもとに 歩行軍手 が空を見上げなから近づいてきます。

マッケンジー(1144) のもとに チェリーさん が微笑を浮かべて近づいてきます。

チナミ区 I-15(沼地)に移動!(体調15⇒14)

チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調14⇒13)

チナミ区 H-16(チェックポイント)に移動!(体調13⇒12)

採集はできませんでした。

- マッケンジー(1144) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

- 楽タロー(1285) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

MISSION!!

チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》 が発生!

- フミ(961) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》

- マッケンジー(1144) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》

- ヨツジ(1231) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》

- 楽タロー(1285) が経由した チナミ区 H-16:チェックポイント《瓦礫の山》

―― ハザマ時間が紡がれる。

|

エディアン 「・・・・・あら?」 |

|

白南海 「おっと、これはこれは。」 |

エディアン

プラチナブロンドヘアに紫の瞳。

緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。

長い髪は適当なところで雑に結んである。

緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。

長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海

黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

チャット画面にふたりの姿が映る。

|

エディアン 「こんにちは白南海さん。元気そうで何より。」 |

|

白南海 「そう尖らんでも、嬢さん。折角の美人が台無しだ。」 |

|

エディアン 「・・・それもそうですね、私達同士がどうこうできる訳でもないですし。 それで、これは一体なんなんでしょう?」 |

|

白南海 「招待されたとか、さっき出てましたけど。」 |

|

「そ!お!でぇぇ―――っす☆」 |

チャットに響く声。

ミヨチン

茶色の瞳、桜色のロング巻き髪。

ハイパーサイキックパワーJK。

着崩し制服コーデ。

ハイパーサイキックパワーJK。

着崩し制服コーデ。

画面に現れる3人目。

|

白南海 「まぁた、うるせぇのが。・・・ってぇ、こいつァ・・・・・?」 |

|

エディアン 「ロストじゃないですか、このこ。」 |

|

白南海 「それとその格好・・・やっぱイバラシティの人間じゃ?あんた。」 |

|

ミヨチン 「ロスト?イバラシティ?何のことっすかぁ??」 |

|

ミヨチン 「それよりそれよりぃ!ミヨチンの願いを叶えてくれるって、聞いたんすけどぉー。」 |

上目遣いでふたりに迫る。

|

白南海 「なるほど。こんな感じであっちから来るんすかねぇ、ロスト。」 |

|

エディアン 「そっすねぇー。意外っすー。」 |

|

ミヨチン 「聞いてるんすかぁ!?叶えてくれるんっすかぁー!!?」 |

|

エディアン 「えぇ叶えます!叶えますともっ!!」 |

|

白南海 「無茶なことじゃなけりゃー、ですがね。」 |

|

ミヨチン 「やったーっ!!ミヨチンは、団子!団子が食べたいんすよぉ!! 美味しいやつ!!美味しい団子をたらふく食べたいッ!!」 |

|

ミヨチン 「好みを言うなら―― ザザッ・・・ 堂のあんこたっぷりの―― ザザッ・・・ 団子がいいんすよねぇ! ガッコー帰りによく友達と食べてたんすよぉ!!」 |

ノイズで一部が聞き取れない。

|

白南海 「団子だァ・・・??どんな願望かと思えばなんつぅ気の抜けた・・・」 |

|

エディアン 「しかしこのハザマでお団子、お団子ですかぁ。」 |

|

白南海 「イバラシティの団子屋なら、梅楽園のが絶品なんすけどねぇ。」 |

|

エディアン 「あぁ!あそこのお団子はモッチモチで美味しかったです!! 夢のような日々の中でもあれはまた格別でしたねぇ!!」 |

|

ミヨチン 「マジっすか!それ!それ食べれねぇんすかぁー!?」 |

|

ドライバーさん 「食べれるぞ。」 |

突然現れるドライバーさん。

|

白南海 「・・・び、ビビらせねぇでくれませんか?」 |

|

ドライバーさん 「ビビったんか、そりゃすまん。」 |

|

エディアン 「こんにちはドライバーさん。・・・お団子、食べれるんですか?」 |

|

ドライバーさん 「おう。地図見りゃ分かるだろうが、ハザマのモデルはイバラシティだ。 そんでもって一部の名所は結構再現されてる、ハザマなりに・・・な。試しに見てくるといい。」 |

|

エディアン 「ほんとですか!?ハザマも捨てたもんじゃないですねぇ!!」 |

|

白南海 「いや、捨てたもんじゃって・・・なぁ・・・・・」 |

|

ミヨチン 「んじゃんじゃその梅楽園の団子!よろしくお願いしゃーっす!!」 |

|

白南海 「あの辺なら誰かしら丁度向かってる頃じゃねぇすかねぇ。」 |

|

エディアン 「よろしく頼みますよぉ皆さん!私も後で行きたいなぁーっ!!」 |

|

白南海 「・・・何か気が抜ける空気っすねぇ、やっぱ。」 |

賑やかな雰囲気のまま、チャットが閉じられる――

決闘不成立!

対戦相手が見つけられなかった!

不戦勝扱いになります。

対戦相手が見つけられなかった!

不戦勝扱いになります。

キマエラ

|

|

ひつじふかふか

|

チナミ区 H-16

チェックポイント《瓦礫の山》

チェックポイント。チェックポイント《瓦礫の山》

仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。

・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《DEER》

黒闇に包まれた巨大なシカのようなもの。

|

守護者《DEER》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |

それは言葉を発すると共に襲いかかる!

(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)

ひつじふかふか

|

|

立ちはだかるもの

|

ENo.1144

新沼ケンジ(しんぬま・けんじ)

チバ県マッドシティで開業している探偵。

差出人不明の依頼に呼び出されて、ジョーバンアーバンライン快速電車に乗ってイバラシティを訪れると、わけもわからないうちに騒動に巻き込まれた。子供のころからニイヌマと呼ばれていたせいで、ハトが嫌い。

能力は「ハト魔法使い」。

差出人不明の依頼に呼び出されて、ジョーバンアーバンライン快速電車に乗ってイバラシティを訪れると、わけもわからないうちに騒動に巻き込まれた。子供のころからニイヌマと呼ばれていたせいで、ハトが嫌い。

能力は「ハト魔法使い」。

12 / 30

139 PS

チナミ区

H-16

H-16

No.1 ヤンキー (種族:ヤンキー)

|

|

|

||||||||||||||||

| 被研究 | スキル名 | LV | EP | SP | 説明 |

| グランドクラッシャー | 5 | 0 | 160 | 敵列:地撃 | |

| アイアンナックル | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&DF減 | |

| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |

| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |

| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |

| 血気 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:現在HP割合が低いほど攻撃ダメージ増 | |

| 先制 | 5 | 6 | 0 | 【戦闘開始時】自:連続増 |

最大EP[20]

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |

| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |

| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |

| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |

| 4 | ジャミングアーム | 魔晶 | 17 | 体力10 | - | 充填5 | |

| 5 | ケブラーベスト | 防具 | 15 | 防御10 | - | - | |

| 6 | 何か柔らかい物体 | 素材 | 10 | [武器]治癒10(LV20)[防具]命脈10(LV25)[装飾]防御10(LV20) | |||

| 7 | 吸い殻 | 素材 | 10 | [武器]炎上10(LV25)[防具]火纏10(LV25)[装飾]耐火10(LV20) | |||

| 8 | トーテンコップ | 防具 | 45 | 体力10 | - | - | |

| 9 | 美味しいブルーチーズ | 料理 | 20 | 治癒10 | - | - | |

| 10 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||

| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||

[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 使役 | 20 | エイド/援護 |

| 百薬 | 15 | 化学/病毒/医術 |

| 防具 | 35 | 防具作製に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |

| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |

| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |

| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |

| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |

| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |

| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |

| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |

| サステイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:守護 | |

| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |

| 練1 | リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 |

| ペレル | 5 | 0 | 60 | 敵:闇痛撃&猛毒・衰弱・麻痺 | |

| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |

| デッドライン | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |

| スコーピオン | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃&衰弱+痛撃&朦朧 | |

| クレイジーチューン | 5 | 0 | 50 | 味全:混乱+次与ダメ増 | |

| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |

| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |

| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |

| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |

| タクシックゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 | |

| パワーブリンガー | 5 | 0 | 100 | 自従全:AT・DF・DX・AG・HL・LK増+猛毒 | |

| チャームダンス | 5 | 0 | 140 | 敵全:魅了 | |

| ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 | |

| ラッシュ | 5 | 0 | 100 | 味全:連続増 | |

| スタンピート | 5 | 0 | 50 | 自従:AT・DX・AG増(3T) |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |

| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |

| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |

| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |

| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |

| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |

| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |

| 魅惑 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:使役LVが高いほど戦闘勝利時に敵をエイドにできる確率増 | |

| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |

| 救済 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘離脱前】自:HP0以下なら、味全:HP増&自:救済消滅 |

最大EP[20]

| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |

|

いましめ (イグニス) |

0 | 120 | 敵傷3:火領撃 | |

|

鎖の巨人 (サモン:ウォリアー) |

5 | 300 | 自:ウォリアー召喚 | |

| 練3 |

深層水 (アクアヒール) |

0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

| [ 3 ]ファーマシー | [ 2 ]ヒールポーション | [ 1 ]クイックレメディ |

| [ 3 ]ウィルスゾーン |

PL / TOSHIKI