<< 19:00~20:00

朝イチで連絡が飛び、結果おのおのが学生室で好き勝手に朝ごはんを食べている。

電子レンジと冷蔵庫とトースターがあるのをいいことに。朝から好き放題するもの、コンビニで買ってきた菓子パンや弁当を食べるもの。誰かがトースターの占領を終えるのとほぼ同時に次の人間が滑り込み、大日向研究室は騒がしくなっていた。

「朝イチで集合掛けるの外道の所業じゃない?」

「まだマシですよ。というかこれからですよ」

「そういや何時解散か聞いてない。終わり」

何故唐突に集合の号令があったのか、ぶっちゃけた話ほとんどの学生が分かっていた。理解していないのは紀野くらいだと思っている。だから荷物がやたら多いやつもいるし、そもそも泊まり込むことが多い二ノ平に至っては仮眠室用のセットを複数人分用意していた。おせっかいだ。

「いよいよ、というところです。何か足りないものがあれば買ってきますが……」

「出たよおせっかいパイセン」

「ティッシュが多分途中で尽きると思います……」

「念のためコーヒー足してくれコーヒー」

色めき立つ学生室のドアが勢いよく開かれた。

ついさっきまで寝ていたと思しき髪の毛のハネと、くくっていない鮮やかな髪を隠しもせず、ドアを開けてから眼鏡を掛け、大日向は言った。

「ついに来たぞ!我々の大きな目的が達成されるときが!!」

「先生寝たほうがいいですよ」

「目の下がヤバい」

「全体的にヤバいツラしてる」

研究者とは時にそういう生き物である、というのを体現したような姿で現れたのを、問答無用でクレールが担いだ。それでも大日向の口は止まらない。

「いいかお前ら!我々が出方を伺う時間は終わるのだ!そのために天才たるボクがだな」

「寝せましょう……」

「寝せるか……」

がなりたてる大声。それが遠ざかっていくのを聞きながら、西村は徐に研究室内のクラウドストレージを立ち上げた。

そこには確かに、大日向がほぼ徹夜で――この際何徹かは考えないことにする――書き上げたのであろう、文書ファイルがある。人数分の印刷をするかどうか数秒悩み、結局一部だけ印刷した。

「朝飯全員食べたら雑にミーティング始めましょうか。どうせ書いてありますよね、まだ中身を見ていないんですが」

「ああ、それなら俺が確認しました。大丈夫です」

印刷機が稼働し、紙を一枚ずつ吐き出していく。不思議なことにそれはまっさらな白紙で、印刷機の不調を疑ってもおかしくはない。

西村が一枚手に取ると、そこからじわりと文字が染み出すように現れ、そして可読性を持った。

「では食べた人からこちらの方に」

食べた人から、と言っているのにも関わらず、食べかけの菓子パンを持ってくるやつがいるのを知っていた。文字の滲み出たコピー用紙をテーブルの上に置くと、端の方からその文字は消えていこうとした。ゆっくりと、しかし確実に可読性を失おうとしている――機密事項を守るため、特殊なインクを使えと指示されることはあったが、それを目の当たりにするのは初めてだった。それほどまでのことに出会そうとしている。

のろのろと椅子を転がしてくる人、立ちながらパンを食べている人を見、西村はコピー用紙を手に取り直した。可読性が即座に取り戻されていく。

「……食べてからでいいって言いましたよね」

「クレールパイセンもたぶんこうするんでー」

「忘れてました」

手元の書類に手を戻した。可読性が取り戻されたと言っても、それはさらに暗号化がされていて、一息で読むことができない。――一人を除いて。

【識り尽くす氷】とは、まさにこのために用意されていると言っても過言ではない能力のひとつだった。その能力の前では暗号化はほぼ意味を成さない。特に身内が作ったものであればなおさらだ。

「では声は控えめにして読み上げますので。聞いといてください」

本来ならば高らかに読み上げていただろう人間のマネはしない。そもそもが向いていないし、方向性が違いすぎる。

「――仮称『電気石』を通じた怪異『鈴のなる夢』への直接的なコンタクトの試みについて……」

俄には信じ難いが、それをすぐに無碍にしてやることもできはしない。例えるのなら、どこにも見えていなかったはずの希望が、突然そちらの方から全力でこちらに近寄ってきたのだ。

ただ静かに話を聞いている。

「大日向先生は、この世界に怪異を追ってやってきた。それは特に先生――『鈴のなる夢』とは関係ない相手。ただ」

「ただ?」

「大日向先生たちが調べたことが正しければ、そいつがユーエの可能性を巻き込んでいて」

――可能性。

懐かしい言葉のように聞こえた。ほんの僅かの可能性に全てを賭けて、全てを手繰り寄せようとしていたころ。少しでも穴があるのであれば、そこを広げようとしていたころ。いや、今でもまだ信じている。この閉ざされた世界から、僅かに覗く光を求めて、信じて、彷徨い続けている。戦い続けている。

「……その可能性が、あの本を持たなかったユーエということ……で、合っている?」

「いや。本は通っているはず……あれが胸についていた。なんだっけ」

「……貝殻」

それは、確かに抜き取ったもののはずだった。

自分にとってはもう、ずっと前の話。時間という概念を当てはめるのには難しく、ただずっと前のこととしか言葉が見つからない頃のこと。

まだ炎を愛することもなく、己はただの父親として全てを終えているはずであった。そう、ただ、亡霊として。偶然に導かれたものとして、何もかもを終えているはずだったのだ。

歯車が狂うのは、本当に一瞬のことだ。それはよく知っていた。そして、そのときはまだ、自分の娘の形質を知らなかった。

「そう。異なる教えより賜りしもの。あれがなければ、……先生が先生として、あることはありえなかったもの」

「そうだ。あれは俺の全てと言っても過言ではない。逆に言うと欠片が飛び散っているとも取れるけれど……そんなことがあり得るのか?」

咲良乃スズヒコという人は、一度全てを見限り死んだ人間だ。

己に付随する全てを切り捨て、道半ばで吊橋から落ちることを、自ら選んだ。例えば引き返すとか、例えば逃げ出すだとか、そういうことを考えてもよかったはずなのに、自分は躊躇いなくその身を焼いた。その時誰かの命を奪っているだろうし、本の世界に呼ばれ、改めて肉体を得てから――仕方なかったとはいえ。もはや本能のように。人ではなく獣のように。殺したものの数は、数え切れない。記録にはあるから、足して割り出すことはできようが、失わせたもののことはもはやどうでもよかった。

その結果がこの、否定という解答なのだろうから。

「そう。先生、大日向先生は……先生と話すことを望んでいる。対話だ。意見交換?」

「……現地のものからしか得られないだろう知識がある。そう解釈するけれど」

「それは、もちろんそうだと思う……よ?大日向先生は一度ここに来たことがあるらしいけど、それでも何も分からんって言ってたし」

考えている。

いくらパライバトルマリンが特殊な生き物だとしても、それを他の世界に送り込む程度の技術があるか、後ろ盾があるはずだ。

情報は交渉材料だ。情報を対価にし、ここを抜け出すことを選択できるのなら。――もし、可能であれば……人の数だけ。

「……幸いなことに一旦拠点に戻る。その前に一度挨拶でも入れるべきだろうか」

「つまり乗ってくれるってこと?」

「勘違いしないで。何か失礼があったら手のひらを返すよ」

どのように対話するのだろう、と思っているうち、パライバトルマリンの触角が虚空を指した。

滲み出るように何かが広がっていく。そこに幕が形成され――画像が映る。

「ああー!!映った!!先輩方ーッ!!映りましたあ!!」

とびきり元気な大声で仮眠から叩き起こされ、クレールは吹き飛んだ専門書を拾い上げた。集合が掛かってから丸一日、無事に何の音沙汰もなく、一度おのおのの家に帰るものは帰り、風呂などの支度をしていて、今は学生室には二人しかいなかった。紀野がゲームしてるので起きてます!!と元気に宣言したのをいいことに静かに仮眠を取っていた。大学院生になってから仮眠は完全にお友達になったが、いくら何でも叩き起こし方が元気すぎる。

「うるさいぞ」

「映ったら起こせっつったのパイセンじゃないですか!!」

ゲーム機をスリープにし、壁に垂らされたスクリーンを見やる。部屋の明るさを微調整するために、クレールがほんの少し視線を逸らしたときだった。

『……君が大日向……というわけでは、なさそうだね』

「はい!!あたしは大日向研に所属してるB1の紀野です!!」

振り向く。

画像は不鮮明だが、そこに確かに何かがいる気配。スクリーンのさらに向こう側で、何かが喋っている。

『……。そう……大日向さんは?』

「えーと、ここしばらく徹夜してたと思うのでえ、多分まだ寝てます!!」

「紀野」

「なんすかクレールパイセン!!あっ挨拶したほうがいい!?そうだな!?」

「いや……」

見られている。

鋭い視線がこちらに向いている。紀野はそれに気づいているのかいないのか、クレールをスクリーンの前まで引っ張ってきて、当然のことのように言った。

「改めて自己紹介しますね!!自分は紀野いずもです!!こっちはクレールパイセン……クレールパイセンドクターのなんぼでしたっけ」

「D3だよ。……クレール・シルヴェストだ」

見られている。俺の何が気に入らないのだ、と言いたいくらいに、見られている。

何一つ気にしていない様子の紀野が、他のみんな呼びますか!?とか、先生起こしますか!?とか言ってくるが、茶々を挟まれているようにすら思えた。

『……失礼。人違いだったようだ』

「そうですか」

「パイセン!!みんなに連絡しますからね!!しますよ!!」

「分かった分かったしろしろ」

スクリーンの向こうのぼんやりとした人影が、ようやく男であることを知る。単なる男で済ませるにはいささかパーツが多く、そして確かに知識の気配を感じた。

こちらを見定めようとしている。初動の相手が紀野だったのは、ある意味で正解だったのかもしれない。彼女は愚かさを底抜けの明るさで塗り潰している。

「……このような場が設けられたということは、あなたは“同意した”ということでいいのでしょうか」

『俺が同意したのは大日向との対話までだ。場合によっては一切協力しないこともあり得る』

「それはどうも。紀野が言った通りですから、少しお待ちいただいても」

『待つ分には構わない。君たちのほうがよほど大変そうに見える』

画像が揺らめく。

『悪いが移動する。次にまた』

一瞬のことだった。人影が映っていたそれはすうと消え去り、あとにはただ白いだけのスクリーンが残されている。

狭間の時間とこちらの時間はズレている。それは基礎知識としてあったが、どのくらいズレが発生しているかまでは確認していないし、確認しようがなかった。

紀野が一斉に連絡を取った面々が顔を出し始めた頃には、とっくにスクリーンは沈黙している。

「……映ったんじゃないんですか?」

「映ったから呼んだんですよ!!ねっクレールパイセン!!」

「録画くらいあるだろう……多分。二ノ平に頼んで抜いてもらえ」

次の機会を伺いながら、また待つことになるのだろう。

その頃には徹夜を続けていた愚か者もどうにかなっているはずだ。

ENo.165 フェデルタ とのやりとり

ENo.502 ナックラヴィー とのやりとり

ENo.719 ケムルス とのやりとり

以下の相手に送信しました

ItemNo.29 エナジー棒 を食べました!

体調が 1 回復!(6⇒7)

今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。

今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!

フェデルタ(165) に ItemNo.27 ローズクォーツ を送付しました。

付加LV を 21 DOWN。(LV50⇒29、+21CP、-21FP)

料理LV を 41 DOWN。(LV60⇒19、+41CP、-41FP)

解析LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)

合成LV を 67 UP!(LV5⇒72、-67CP)

順(39) の持つ ItemNo.22 不思議な食材 から料理『焼き厚揚げ豆腐(2枚)』をつくりました!

エル(774) とカードを交換しました!

護りの銀雫 (ヒートウェイブ)

ディープフォレスト を研究しました!(深度0⇒1)

ディープフォレスト を研究しました!(深度1⇒2)

ディープフォレスト を研究しました!(深度2⇒3)

ウィークサーチ を習得!

滅頂之災 を習得!

ブラックヴェール を習得!

スナイプ を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

順(39) は 空木 を入手!

フェデルタ(165) は 楠 を入手!

スズヒコ(244) は 柚子 を入手!

フェデルタ(165) は 装甲 を入手!

順(39) は 甲殻+1 を入手!

フェデルタ(165) は 強靭な皮 を入手!

順(39) がパーティから離脱しました!

ミナト区 G-6(草原)に移動!(体調7⇒6)

ミナト区 G-7(道路)に移動!(体調6⇒5)

ミナト区 G-8(チェックポイント)に移動!(体調5⇒4)

チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!

体調が全回復しました!

『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!

- グノウ(909) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》

MISSION!!

ミナト区 G-8:チェックポイント《珈琲店》 が発生!

- フェデルタ(165) が経由した ミナト区 G-8:チェックポイント《珈琲店》

- スズヒコ(244) が経由した ミナト区 G-8:チェックポイント《珈琲店》

[866 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[445 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

[500 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型

[194 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型

[397 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型

[310 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型

[221 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型

[160 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和

[90 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化

[137 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破

[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅

[128 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ

[100 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷

[196 / 400] ―― 《果物屋》敢闘

[28 / 400] ―― 《黒い水》影響力奪取

[58 / 400] ―― 《源泉》鋭い眼光

[32 / 300] ―― 《渡し舟》蝶のように舞い

[58 / 200] ―― 《図書館》蜂のように刺し

[39 / 200] ―― 《赤い灯火》蟻のように喰う

[8 / 200] ―― 《本の壁》荒れ狂う領域

―― Cross+Roseに映し出される。

「うぎゃああぁぁぁぁぁぁぁぁぁッ!!!!」

「ひぎゃああぁぁぁぁぁぁぁぁぁッ!!!!」

突然の絶叫と共に、チャットが閉じられる――

仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。

・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!

(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.

朝イチで連絡が飛び、結果おのおのが学生室で好き勝手に朝ごはんを食べている。

電子レンジと冷蔵庫とトースターがあるのをいいことに。朝から好き放題するもの、コンビニで買ってきた菓子パンや弁当を食べるもの。誰かがトースターの占領を終えるのとほぼ同時に次の人間が滑り込み、大日向研究室は騒がしくなっていた。

「朝イチで集合掛けるの外道の所業じゃない?」

「まだマシですよ。というかこれからですよ」

「そういや何時解散か聞いてない。終わり」

何故唐突に集合の号令があったのか、ぶっちゃけた話ほとんどの学生が分かっていた。理解していないのは紀野くらいだと思っている。だから荷物がやたら多いやつもいるし、そもそも泊まり込むことが多い二ノ平に至っては仮眠室用のセットを複数人分用意していた。おせっかいだ。

「いよいよ、というところです。何か足りないものがあれば買ってきますが……」

「出たよおせっかいパイセン」

「ティッシュが多分途中で尽きると思います……」

「念のためコーヒー足してくれコーヒー」

色めき立つ学生室のドアが勢いよく開かれた。

ついさっきまで寝ていたと思しき髪の毛のハネと、くくっていない鮮やかな髪を隠しもせず、ドアを開けてから眼鏡を掛け、大日向は言った。

「ついに来たぞ!我々の大きな目的が達成されるときが!!」

「先生寝たほうがいいですよ」

「目の下がヤバい」

「全体的にヤバいツラしてる」

研究者とは時にそういう生き物である、というのを体現したような姿で現れたのを、問答無用でクレールが担いだ。それでも大日向の口は止まらない。

「いいかお前ら!我々が出方を伺う時間は終わるのだ!そのために天才たるボクがだな」

「寝せましょう……」

「寝せるか……」

がなりたてる大声。それが遠ざかっていくのを聞きながら、西村は徐に研究室内のクラウドストレージを立ち上げた。

そこには確かに、大日向がほぼ徹夜で――この際何徹かは考えないことにする――書き上げたのであろう、文書ファイルがある。人数分の印刷をするかどうか数秒悩み、結局一部だけ印刷した。

「朝飯全員食べたら雑にミーティング始めましょうか。どうせ書いてありますよね、まだ中身を見ていないんですが」

「ああ、それなら俺が確認しました。大丈夫です」

印刷機が稼働し、紙を一枚ずつ吐き出していく。不思議なことにそれはまっさらな白紙で、印刷機の不調を疑ってもおかしくはない。

西村が一枚手に取ると、そこからじわりと文字が染み出すように現れ、そして可読性を持った。

「では食べた人からこちらの方に」

食べた人から、と言っているのにも関わらず、食べかけの菓子パンを持ってくるやつがいるのを知っていた。文字の滲み出たコピー用紙をテーブルの上に置くと、端の方からその文字は消えていこうとした。ゆっくりと、しかし確実に可読性を失おうとしている――機密事項を守るため、特殊なインクを使えと指示されることはあったが、それを目の当たりにするのは初めてだった。それほどまでのことに出会そうとしている。

のろのろと椅子を転がしてくる人、立ちながらパンを食べている人を見、西村はコピー用紙を手に取り直した。可読性が即座に取り戻されていく。

「……食べてからでいいって言いましたよね」

「クレールパイセンもたぶんこうするんでー」

「忘れてました」

手元の書類に手を戻した。可読性が取り戻されたと言っても、それはさらに暗号化がされていて、一息で読むことができない。――一人を除いて。

【識り尽くす氷】とは、まさにこのために用意されていると言っても過言ではない能力のひとつだった。その能力の前では暗号化はほぼ意味を成さない。特に身内が作ったものであればなおさらだ。

「では声は控えめにして読み上げますので。聞いといてください」

本来ならば高らかに読み上げていただろう人間のマネはしない。そもそもが向いていないし、方向性が違いすぎる。

「――仮称『電気石』を通じた怪異『鈴のなる夢』への直接的なコンタクトの試みについて……」

俄には信じ難いが、それをすぐに無碍にしてやることもできはしない。例えるのなら、どこにも見えていなかったはずの希望が、突然そちらの方から全力でこちらに近寄ってきたのだ。

ただ静かに話を聞いている。

「大日向先生は、この世界に怪異を追ってやってきた。それは特に先生――『鈴のなる夢』とは関係ない相手。ただ」

「ただ?」

「大日向先生たちが調べたことが正しければ、そいつがユーエの可能性を巻き込んでいて」

――可能性。

懐かしい言葉のように聞こえた。ほんの僅かの可能性に全てを賭けて、全てを手繰り寄せようとしていたころ。少しでも穴があるのであれば、そこを広げようとしていたころ。いや、今でもまだ信じている。この閉ざされた世界から、僅かに覗く光を求めて、信じて、彷徨い続けている。戦い続けている。

「……その可能性が、あの本を持たなかったユーエということ……で、合っている?」

「いや。本は通っているはず……あれが胸についていた。なんだっけ」

「……貝殻」

それは、確かに抜き取ったもののはずだった。

自分にとってはもう、ずっと前の話。時間という概念を当てはめるのには難しく、ただずっと前のこととしか言葉が見つからない頃のこと。

まだ炎を愛することもなく、己はただの父親として全てを終えているはずであった。そう、ただ、亡霊として。偶然に導かれたものとして、何もかもを終えているはずだったのだ。

歯車が狂うのは、本当に一瞬のことだ。それはよく知っていた。そして、そのときはまだ、自分の娘の形質を知らなかった。

「そう。異なる教えより賜りしもの。あれがなければ、……先生が先生として、あることはありえなかったもの」

「そうだ。あれは俺の全てと言っても過言ではない。逆に言うと欠片が飛び散っているとも取れるけれど……そんなことがあり得るのか?」

咲良乃スズヒコという人は、一度全てを見限り死んだ人間だ。

己に付随する全てを切り捨て、道半ばで吊橋から落ちることを、自ら選んだ。例えば引き返すとか、例えば逃げ出すだとか、そういうことを考えてもよかったはずなのに、自分は躊躇いなくその身を焼いた。その時誰かの命を奪っているだろうし、本の世界に呼ばれ、改めて肉体を得てから――仕方なかったとはいえ。もはや本能のように。人ではなく獣のように。殺したものの数は、数え切れない。記録にはあるから、足して割り出すことはできようが、失わせたもののことはもはやどうでもよかった。

その結果がこの、否定という解答なのだろうから。

「そう。先生、大日向先生は……先生と話すことを望んでいる。対話だ。意見交換?」

「……現地のものからしか得られないだろう知識がある。そう解釈するけれど」

「それは、もちろんそうだと思う……よ?大日向先生は一度ここに来たことがあるらしいけど、それでも何も分からんって言ってたし」

考えている。

いくらパライバトルマリンが特殊な生き物だとしても、それを他の世界に送り込む程度の技術があるか、後ろ盾があるはずだ。

情報は交渉材料だ。情報を対価にし、ここを抜け出すことを選択できるのなら。――もし、可能であれば……人の数だけ。

「……幸いなことに一旦拠点に戻る。その前に一度挨拶でも入れるべきだろうか」

「つまり乗ってくれるってこと?」

「勘違いしないで。何か失礼があったら手のひらを返すよ」

どのように対話するのだろう、と思っているうち、パライバトルマリンの触角が虚空を指した。

滲み出るように何かが広がっていく。そこに幕が形成され――画像が映る。

「ああー!!映った!!先輩方ーッ!!映りましたあ!!」

とびきり元気な大声で仮眠から叩き起こされ、クレールは吹き飛んだ専門書を拾い上げた。集合が掛かってから丸一日、無事に何の音沙汰もなく、一度おのおのの家に帰るものは帰り、風呂などの支度をしていて、今は学生室には二人しかいなかった。紀野がゲームしてるので起きてます!!と元気に宣言したのをいいことに静かに仮眠を取っていた。大学院生になってから仮眠は完全にお友達になったが、いくら何でも叩き起こし方が元気すぎる。

「うるさいぞ」

「映ったら起こせっつったのパイセンじゃないですか!!」

ゲーム機をスリープにし、壁に垂らされたスクリーンを見やる。部屋の明るさを微調整するために、クレールがほんの少し視線を逸らしたときだった。

『……君が大日向……というわけでは、なさそうだね』

「はい!!あたしは大日向研に所属してるB1の紀野です!!」

振り向く。

画像は不鮮明だが、そこに確かに何かがいる気配。スクリーンのさらに向こう側で、何かが喋っている。

『……。そう……大日向さんは?』

「えーと、ここしばらく徹夜してたと思うのでえ、多分まだ寝てます!!」

「紀野」

「なんすかクレールパイセン!!あっ挨拶したほうがいい!?そうだな!?」

「いや……」

見られている。

鋭い視線がこちらに向いている。紀野はそれに気づいているのかいないのか、クレールをスクリーンの前まで引っ張ってきて、当然のことのように言った。

「改めて自己紹介しますね!!自分は紀野いずもです!!こっちはクレールパイセン……クレールパイセンドクターのなんぼでしたっけ」

「D3だよ。……クレール・シルヴェストだ」

見られている。俺の何が気に入らないのだ、と言いたいくらいに、見られている。

何一つ気にしていない様子の紀野が、他のみんな呼びますか!?とか、先生起こしますか!?とか言ってくるが、茶々を挟まれているようにすら思えた。

『……失礼。人違いだったようだ』

「そうですか」

「パイセン!!みんなに連絡しますからね!!しますよ!!」

「分かった分かったしろしろ」

スクリーンの向こうのぼんやりとした人影が、ようやく男であることを知る。単なる男で済ませるにはいささかパーツが多く、そして確かに知識の気配を感じた。

こちらを見定めようとしている。初動の相手が紀野だったのは、ある意味で正解だったのかもしれない。彼女は愚かさを底抜けの明るさで塗り潰している。

「……このような場が設けられたということは、あなたは“同意した”ということでいいのでしょうか」

『俺が同意したのは大日向との対話までだ。場合によっては一切協力しないこともあり得る』

「それはどうも。紀野が言った通りですから、少しお待ちいただいても」

『待つ分には構わない。君たちのほうがよほど大変そうに見える』

画像が揺らめく。

『悪いが移動する。次にまた』

一瞬のことだった。人影が映っていたそれはすうと消え去り、あとにはただ白いだけのスクリーンが残されている。

狭間の時間とこちらの時間はズレている。それは基礎知識としてあったが、どのくらいズレが発生しているかまでは確認していないし、確認しようがなかった。

紀野が一斉に連絡を取った面々が顔を出し始めた頃には、とっくにスクリーンは沈黙している。

「……映ったんじゃないんですか?」

「映ったから呼んだんですよ!!ねっクレールパイセン!!」

「録画くらいあるだろう……多分。二ノ平に頼んで抜いてもらえ」

次の機会を伺いながら、また待つことになるのだろう。

その頃には徹夜を続けていた愚か者もどうにかなっているはずだ。

ENo.165 フェデルタ とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

ENo.502 ナックラヴィー とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

ENo.719 ケムルス とのやりとり

| ▲ |

| ||||||

以下の相手に送信しました

|

順 「ここで一旦解散ですね。しばらくの間お世話になりました」 |

ItemNo.29 エナジー棒 を食べました!

体調が 1 回復!(6⇒7)

今回の全戦闘において 活力10 防御10 が発揮されます。

今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!

対戦相手未発見のため不戦勝!

影響力が 99 増加!

影響力が 99 増加!

フェデルタ(165) に ItemNo.27 ローズクォーツ を送付しました。

付加LV を 21 DOWN。(LV50⇒29、+21CP、-21FP)

料理LV を 41 DOWN。(LV60⇒19、+41CP、-41FP)

解析LV を 5 UP!(LV15⇒20、-5CP)

合成LV を 67 UP!(LV5⇒72、-67CP)

順(39) の持つ ItemNo.22 不思議な食材 から料理『焼き厚揚げ豆腐(2枚)』をつくりました!

エル(774) とカードを交換しました!

護りの銀雫 (ヒートウェイブ)

ディープフォレスト を研究しました!(深度0⇒1)

ディープフォレスト を研究しました!(深度1⇒2)

ディープフォレスト を研究しました!(深度2⇒3)

ウィークサーチ を習得!

滅頂之災 を習得!

ブラックヴェール を習得!

スナイプ を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

順(39) は 空木 を入手!

フェデルタ(165) は 楠 を入手!

スズヒコ(244) は 柚子 を入手!

フェデルタ(165) は 装甲 を入手!

順(39) は 甲殻+1 を入手!

フェデルタ(165) は 強靭な皮 を入手!

順(39) がパーティから離脱しました!

ミナト区 G-6(草原)に移動!(体調7⇒6)

ミナト区 G-7(道路)に移動!(体調6⇒5)

ミナト区 G-8(チェックポイント)に移動!(体調5⇒4)

チナミ区 D-2(ベースキャンプ)に戻りました!

体調が全回復しました!

『チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》』へ採集に向かうことにしました!

- グノウ(909) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》

MISSION!!

ミナト区 G-8:チェックポイント《珈琲店》 が発生!

- フェデルタ(165) が経由した ミナト区 G-8:チェックポイント《珈琲店》

- スズヒコ(244) が経由した ミナト区 G-8:チェックポイント《珈琲店》

[866 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[445 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

[500 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型

[194 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型

[397 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型

[310 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型

[221 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型

[160 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和

[90 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化

[137 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破

[5 / 5] ―― 《美術館》異能増幅

[128 / 1000] ―― 《沼沢》いいものみっけ

[100 / 100] ―― 《道の駅》新商品入荷

[196 / 400] ―― 《果物屋》敢闘

[28 / 400] ―― 《黒い水》影響力奪取

[58 / 400] ―― 《源泉》鋭い眼光

[32 / 300] ―― 《渡し舟》蝶のように舞い

[58 / 200] ―― 《図書館》蜂のように刺し

[39 / 200] ―― 《赤い灯火》蟻のように喰う

[8 / 200] ―― 《本の壁》荒れ狂う領域

―― Cross+Roseに映し出される。

「うぎゃああぁぁぁぁぁぁぁぁぁッ!!!!」

「ひぎゃああぁぁぁぁぁぁぁぁぁッ!!!!」

突然の絶叫と共に、チャットが閉じられる――

黒炎

|

|

痛撃は紳士の嗜みですわよ!

|

ミナト区 G-8

チェックポイント《珈琲店》

チェックポイント。チェックポイント《珈琲店》

仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。

・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《HORSE》

黒闇に包まれた巨大な馬のようなもの。

|

守護者《HORSE》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |

それは言葉を発すると共に襲いかかる!

(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)

痛撃は紳士の嗜みですわよ!

|

|

立ちはだかるもの

|

ENo.244

鈴のなる夢

ログのまとめ:http://midnight.raindrop.jp/divinglibraryanchor/

▼Akemi Yoshino / 吉野暁海

創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。

軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。

イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。

ENo165 吉野俊彦は弟。

▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室

名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。

大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。

所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。

特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。

荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。

▼鈴のなる夢

異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。

一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。

関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。

ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。

【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。

この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。

“羽化”を果たし、妄執の獣と決別する。その手にあるのは、道を拓くための知と炎。

▼Akemi Yoshino / 吉野暁海

創峰大学第二学群生物学科3年生。175cm。細身。

軽度の先天性色素欠乏症を持ち、日本人ではあるが金髪碧眼の出で立ちをしている。メガネはもちろん特注のUVカット。

イバラシティでは珍しい無能力者だったが、ある日を境に覚醒。無尽蔵な知識を自在に操ることのできる【知識の坩堝・ご都合主義】に目覚め、あまりに急だったことから第四学群の大日向研究室へ定期的に通っている。

ENo165 吉野俊彦は弟。

▼創峰大学第四学群神秘怪異研究科怪異学専攻大日向研究室

名前が長い。怪異学専攻大日向研究室。

大日向深知といううるさいクソチビメガネが不動で居を構える空間。生物学専攻の体を装っている。

所属学生は大日向の他、現時点では西村一騎(M2)、宮城野陽華(M1)。

特定の目的があってイバラシティを訪れているらしいが、キャンパスライフを普通にエンジョイしている。

荊街の七不思議にも造詣が深く、大日向が在室の際に訪れればいろいろと指導してくれるだろう。

▼鈴のなる夢

異本『鈴のなる夢』。大日向の見解では脅威度の相当高い怪異と判定されている。

一冊の本が複数のアンジニティ存在を惹きつけており、本体に到達する前に複数の怪異を討伐しなければならない可能性があるとのこと。

関連付けられている怪異に【哀歌の行進】《エレジー・ステップ》、【望遠水槽の終点】《ピリオドアクアリウム》、【透翅流星飛行】《ゼノハイラプテラ》が挙げられている。

ハザマでは一人の男、あるいは竜のような生物の姿を取る。

【記録の海・彷徨の栞】(ダイビングライブラリアンカー)として名付けられることになる能力を持つ。過去の体験に基づき様々な効果を催すが、曰く「まだ十全ではない」。

この異能の力で本人が呼び寄せてしまった気がしているのが【望遠水槽の終点】で、それ以外は「勝手に寄ってきた」とのこと。

“羽化”を果たし、妄執の獣と決別する。その手にあるのは、道を拓くための知と炎。

30 / 30

1855 PS

チナミ

D-2

D-2

痛撃友の会

3

ログまとめられフリーの会

眼鏡の会

アイコン60pxの会

1

#片道切符チャット

#交流歓迎

1

アンジ出身イバラ陣営の集い

1

長文大好きクラブ

自我とか意思とかある異能の交流会

3

カード報告会

2

とりあえず肉食う?

4

銭田精肉所

7

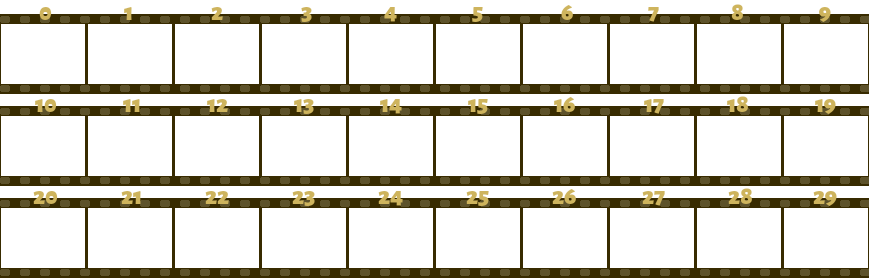

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |

| 1 | イヌサフラン | 素材 | 35 | [武器]衰弱35(LV75)[防具]反衰35(LV80)[装飾]疫病35(LV80) | |||

| 2 | サレクススピン | 装飾 | 120 | 風柳15 | 回復10 | - | |

| 3 | グレイスフルブリンガー | 武器 | 140 | 体力15 | 閃光10 | - | 【射程3】 |

| 4 | ペルガモンカバー | 防具 | 160 | 防御15 | 防御15 | - | |

| 5 | 造花 | 素材 | 30 | [武器]狂30(LV50)[防具]全祝25(LV40)[装飾]舞乱30(LV60) | |||

| 6 | チャート | 素材 | 35 | [武器]活力35(LV80)[防具]反護30(LV70)[装飾]強靭30(LV60) | |||

| 7 | すごい石材 | 素材 | 30 | [武器]体力20(LV40)[防具]防御20(LV40)[装飾]幸運20(LV40) | |||

| 8 | 火焔茸 | 素材 | 35 | [武器]猛毒30(LV70)[防具]反毒35(LV75)[装飾]舞衰30(LV70) | |||

| 9 | ルリユールリング | 装飾 | 170 | 気合15 | 耐疫15 | - | |

| 10 | 柚子 | 素材 | 40 | [武器]光纏35(LV80)[防具]復活40(LV85)[装飾]気合40(LV90) | |||

| 11 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||

| 12 | |||||||

| 13 | |||||||

| 14 | バンブーエディトリアン | 防具 | 300 | 加速20 | 活力30 | - | |

| 15 | コンサーティナペンダント | 装飾 | 327 | 攻撃30 | 体力10 | - | |

| 16 | トートイズシェルスピン | 装飾 | 381 | 耐災30 | 耐災30 | - | |

| 17 | リアリズムカレントブラスト | 大砲 | 306 | 体力20 | 追風15 | - | 【射程4】 |

| 18 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||

| 19 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||

| 20 | 鉄板 | 素材 | 20 | [武器]強靭10(LV30)[防具]防御15(LV30)[装飾]耐風15(LV30) | |||

| 21 | 鱗 | 素材 | 20 | [武器]朦朧25(LV55)[防具]反水30(LV60)[装飾]耐火25(LV45) | |||

| 22 | チャート | 素材 | 35 | [武器]活力35(LV80)[防具]反護30(LV70)[装飾]強靭30(LV60) | |||

| 23 | レッドバーンビブリオ | 薬箱 | 81 | 耐疫15 | 耐疫15 | - | |

| 24 | クリアグロリエバインド | 装飾 | 260 | 活力20 | 活力20 | - | |

| 25 | 串焼き | 料理 | 109 | 攻撃12 | 防御12 | 増幅12 | |

| 26 | |||||||

| 27 | |||||||

| 28 | |||||||

| 29 | |||||||

| 30 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |

| 31 | 秋刀魚の塩焼き | 料理 | 210 | 活力30 | 敏捷30 | 強靭30 | |

| 32 | 不思議な布 | 素材 | 25 | [武器]放魅30(LV55)[防具]耐狂25(LV45)[装飾]舞撃25(LV50) | |||

| 33 | |||||||

| 34 | 牙 | 素材 | 15 | [武器]追撃10(LV30)[防具]奪命10(LV25)[装飾]増幅10(LV30) | |||

[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 命術 | 30 | 生命/復元/水 |

| 呪術 | 30 | 呪詛/邪気/闇 |

| 変化 | 10 | 強化/弱化/変身 |

| 領域 | 30 | 範囲/法則/結界 |

| 解析 | 20 | 精確/対策/装置 |

| 付加 | 29 | 装備品への素材の付加に影響 |

| 合成 | 72 | 合成に影響 |

| 料理 | 19 | 料理に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |

| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |

| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |

| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |

| ヒール | 10 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| ドレイン | 8 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |

| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |

| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |

| 決3 | ストライク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+自:連続減 |

| 決3 | ティンダー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 |

| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |

| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |

| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |

| クリエイト:タライ | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |

| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |

| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |

| 決3 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |

| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |

| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |

| フロウライフ | 6 | 0 | 80 | 自:MHP・DF増 | |

| クリーンヒット | 5 | 0 | 60 | 敵:痛撃&次与ダメ減 | |

| 決3 | マーチ | 5 | 0 | 100 | 味全:AT増(4T) |

| コンテイン | 5 | 0 | 50 | 敵列:精確攻撃&次与ダメ減 | |

| カームフレア | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+炎上・凍結・麻痺をDF化 | |

| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |

| ダークフレア | 5 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 | |

| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |

| フィーバー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&衰弱+敵味全:衰弱 | |

| ファイアレイド | 5 | 0 | 110 | 敵列:炎上 | |

| マジックミサイル | 5 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 | |

| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |

| ボロウライフ | 5 | 0 | 70 | 敵:闇撃&味傷:HP増 | |

| アンダークーリング | 7 | 0 | 70 | 敵傷:水撃+自:腐食+3D6が15以上なら凍結LV増 | |

| 決3 | アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 |

| 決3 | ヘイルカード | 6 | 0 | 100 | 敵5:粗雑水領撃 |

| アイスソーン | 5 | 0 | 70 | 敵貫:水痛撃 | |

| ノーマライズ | 5 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |

| ラトゥンブロウ | 5 | 0 | 50 | 敵強:闇撃&腐食+敵味全:腐食 | |

| ポイズン | 5 | 0 | 80 | 敵:猛毒 | |

| デッドライン | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇痛撃 | |

| シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |

| ローバスト | 5 | 0 | 100 | 自従:MSP・AT増 | |

| クリエイト:ウィング | 6 | 0 | 130 | 自:追撃LV増 | |

| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |

| ウィークネス | 5 | 0 | 80 | 敵:衰弱 | |

| プロテクション | 5 | 0 | 80 | 自:守護 | |

| ファゾム | 5 | 0 | 120 | 敵:精確攻撃&強化ターン効果を短縮 | |

| ミラー&ミラー | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+反射状態なら反射 | |

| 決3 | クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 |

| 決3 | チャージ | 5 | 0 | 100 | 敵:4連鎖撃 |

| 決3 | ファイアボルト | 5 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 |

| 決3 | アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 |

| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |

| ダークネス | 5 | 0 | 100 | 敵列:闇撃&盲目 | |

| ディベスト | 6 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |

| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |

| 決3 | ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |

| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |

| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |

| ブレイブハート | 17 | 0 | 100 | 味:AT・DX増(3T)+精神変調を祝福化 | |

| カタラクト | 5 | 0 | 150 | 敵:水撃&水耐性減 | |

| ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 | |

| クリムゾンスカイ | 5 | 0 | 200 | 敵全:火撃&炎上 | |

| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |

| ディープフリーズ | 5 | 0 | 110 | 敵:凍結 | |

| フローズンフォーム | 5 | 0 | 150 | 自:反水LV・放凍LV増+凍結 | |

| スノードロップ | 6 | 0 | 150 | 敵全:凍結+凍結状態ならDX減(1T) | |

| バックフロウ | 5 | 0 | 100 | 味傷:精確水領撃&HP増&隊列後退 | |

| グロウスルーツ | 5 | 0 | 50 | 敵:地痛撃+自:次受ダメ減 | |

| ディスターバンス | 5 | 0 | 80 | 味傷:HP増+弱化ターン効果を短縮 | |

| タクシックゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:猛毒 | |

| アバンダン | 5 | 0 | 80 | 敵:精確SP闇撃&自棄LV増 | |

| クリエイト:バトルフラッグ | 5 | 0 | 150 | 味全:DX・AG増(3T) | |

| ワイドプロテクション | 5 | 0 | 300 | 味全:守護 | |

| リストア | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+環境変調を守護化 | |

| エリアグラスプ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+領域値3以上の属性の領域値減 | |

| 決3 | サモン:サーヴァント | 5 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 |

| 決3 | アブソーブ | 7 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 |

| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |

| リンクブレイク | 5 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |

| 決3 | セイクリットファイア | 5 | 0 | 120 | 味列:精確火撃&HP増&炎上 |

| イラプション | 5 | 0 | 180 | 敵列:地撃+敵味全:火撃&炎上 | |

| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 | |

| 決3 | パワフルヒール | 7 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |

| グレイシア | 8 | 0 | 120 | 敵:水撃&AG減&凍結+自:凍結 | |

| マナブースター | 5 | 0 | 100 | 味列:魔力LV増 | |

| ウィザー | 5 | 0 | 140 | 敵:闇撃&AT減 | |

| デスグラスプ | 5 | 0 | 200 | 敵:闇撃&名前に「活」を含む付加効果1つを埋葬に変化 | |

| サモン:ビーフ | 7 | 0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |

| イクステンション | 5 | 2 | 50 | 自:射程1増(7T)+AT増(3T) | |

| ワイドアナリシス | 5 | 1 | 100 | 自:朦朧+味全:DX増(3T)&名前に「罠」を含む付加効果のLV減 | |

| 決3 | イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |

| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |

| 決3 | ダウンフォール | 5 | 0 | 130 | 敵傷:闇撃 |

| ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 | |

| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |

| ウィークサーチ | 5 | 0 | 130 | 自:朦朧+敵:DF・AG減(3T) | |

| 決3 | ビッグウェイブ | 5 | 0 | 300 | 敵全:粗雑水撃 |

| 決3 | イクスプロージョン | 5 | 0 | 300 | 敵:火領撃&領域値[水][地][闇]減 |

| ドレインライフ | 5 | 0 | 200 | 敵:闇撃&MHP奪取 | |

| サルベイション | 5 | 0 | 240 | 味全2:HP増 | |

| ブラックヴェール | 5 | 0 | 300 | 敵:闇領撃&闇撃化(1T) | |

| フォースフィールド | 5 | 1 | 300 | 味全:AT増 | |

| スナイプ | 5 | 0 | 80 | 自:DX・射程1増(3T) | |

| 決3 | グリモワール | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・AT増 |

| 決3 | コンフィデンス | 7 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 |

| ファルクス | 5 | 0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |

| グラトニー | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 | |

| スノーホワイト | 5 | 0 | 200 | 敵4:水痛撃&朦朧 | |

| 決3 | ディープブルー | 5 | 0 | 200 | 敵:水撃&水特性増 |

| 決3 | アルヒェ | 5 | 0 | 240 | 敵傷:水撃+味傷:水撃 |

| オディウム | 5 | 0 | 180 | 敵:4連闇撃&HATE増+自:盲目 | |

| アジール | 5 | 0 | 320 | 味全:鎮痛LV増 | |

| 決3 | バーニングカード | 5 | 0 | 80 | 敵3:火撃+自:強制炎上 |

| ディケイドミスト | 5 | 1 | 300 | 敵全:AG減(4T)&腐食+味全:DX増(4T)&腐食 | |

| 決3 | タイダルウェイブ | 5 | 0 | 330 | 敵:5連鎖水撃&DX・AG減(2T) |

| ブラッドレイン | 5 | 1 | 260 | 敵全:闇撃&自滅LV増 |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 猛攻 | 9 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |

| 堅守 | 9 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |

| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |

| 守勢 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |

| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |

| 太陽 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |

| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |

| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |

| 瑞星 | 5 | 3 | 0 | 【クリティカル後】自:反射 | |

| 召喚強化 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |

| 環境変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調特性増 | |

| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |

| 敗柳残花 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:祝福を腐食化 | |

| 瘴気 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘離脱前】敵6:猛毒・麻痺・衰弱 | |

| 肉体変調特性 | 6 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調特性増 | |

| 上書き付加 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『効果付加』で、効果2に既に付加があっても上書きするようになる。 | |

| 火の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |

| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |

| 地の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |

| 闇の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:呪術LVが高いほど闇特性・耐性増 | |

| 決3 | 大爆発 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘離脱前】敵全:火領撃 |

| 凍縛陣 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】自:前のターンのクリティカル発生数だけD6を振り、2以下が出るほど凍縛LV増 | |

| 治癒領域 | 9 | 5 | 0 | 【自分行動前】味傷3:HP増 | |

| 沙羅双樹 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】味全:DF増(2T)+領域値[地]増 | |

| 悪夢 | 5 | 3 | 0 | 【攻撃命中後】対:SP闇撃&束縛 | |

| 凍結耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:凍結耐性増 | |

| 再活性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘離脱前】自:HP0以下なら、HP・SP増&再活性消滅 | |

| 滅頂之災 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:水撃化(6T)+水特性増 | |

| 腐食耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:腐食耐性増 | |

| 盲目耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:盲目耐性増 | |

| 一望千里 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:DX増+射程3以上なら連撃LV増 | |

| 生殺与奪 | 5 | 6 | 0 | 【攻撃命中後】対:火撃+対:水撃&味傷:HP増 | |

| 星火燎原 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】敵味炎:粗雑火撃&炎上奪取&自:炎上をAT化 | |

| 火霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:魔術LVが高いほどSP・火特性増 | |

| 水霊力 | 6 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:命術LVが高いほどSP・水特性増 | |

| 闇霊力 | 5 | 5 | 0 | 【自分行動前】自:呪術LVが高いほどSP・闇特性増 | |

| 千変万化 | 6 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:自分が使用するスキルによるAT・DF・DX・AG・HL・LK増効果を強化 | |

| 火特性回復 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:火属性スキルのHP増効果に火特性が影響 | |

| 高速治癒 | 5 | 3 | 0 | 【HP回復後】自:HL増(2T)+連続増 | |

| 魔香作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で料理「魔香」を選択できる。魔香は体調が回復せず効果3しか付加されないが、食事に指定しても消費されない。 |

最大EP[25]

| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |

|

けだまタックル (ピンポイント) |

0 | 50 | 敵:痛撃 | |

|

アリス・イン・ワンダーランド (ヒール) |

0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| 決3 |

《イレイザー》 (イレイザー) |

0 | 100 | 敵傷:攻撃 |

|

注射器 (ヒール) |

0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| 決3 |

イエローマッチョの召喚 (ハードブレイク) |

1 | 120 | 敵:攻撃 |

|

ショップカード (インヴァージョン) |

0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |

| 決3 |

大爆発 (イグニス) |

0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |

| 決3 |

唸る大地の衝撃 (グランドクラッシャー) |

0 | 160 | 敵列:地撃 |

| 決3 |

プライドファイト (フィアスファング) |

0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 |

|

狐尾堂ショップカード (サモン:ヴァンパイア) |

5 | 500 | 自:ヴァンパイア召喚 | |

|

弧 (ファルクス) |

0 | 200 | 敵列:闇撃&強化ターン効果を短縮 | |

|

ギフトカード (サモン:ビーフ) |

0 | 100 | 敵:連続減+アイテム「ビーフ」をドロップするようになる(遭遇戦・採集のみ) | |

|

かわはるのらく・・・がき? (サモン:エンペラー) |

5 | 500 | 自:エンペラー召喚 | |

| 決3 |

余がファイア猫である。 (クリエイト:モンスター) |

0 | 150 | 敵:粗雑攻撃 |

|

フリーリィ・スカイシー・ダイブ (ワールウィンド) |

0 | 200 | 敵傷7:風撃 | |

|

血眼 (ブラッドアイズ) |

0 | 150 | 自:HP減+AG・LK増+3D6が11以上ならAG・LK増(3T) | |

| 決3 |

スミの炭になりたい (ミゼラブルメモリー) |

2 | 200 | 敵:6連鎖SP闇撃 |

| 決3 |

疾痛猶予 (パワフルヒール) |

0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |

| 決3 |

神の涙 (ナース) |

0 | 180 | 味傷5:HP増 |

| 決3 |

使いきり乾電池 (トールハンマー) |

0 | 320 | 敵:守護を麻痺化+光撃+自:朦朧 |

|

護りの銀雫 (ヒートウェイブ) |

0 | 200 | 敵8:火痛撃&麻痺 |

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

| [ 3 ]メテオ | [ 3 ]ミゼラブルメモリー | [ 3 ]アブソーブ |

| [ 3 ]マナポーション | [ 3 ]クリエイト:ワンダーランド | [ 3 ]クリエイト:コーラス |

| [ 3 ]プロテクション | [ 3 ]グラトニー | [ 3 ]イディオータ |

| [ 3 ]フィジカルブースター | [ 3 ]タイダルウェイブ | [ 3 ]ゴッズディサイド |

| [ 3 ]プチメテオカード | [ 3 ]ディープフォレスト | [ 3 ]ディケイドミスト |

| [ 3 ]レーヴァテイン | [ 3 ]ブレイブハート | [ 3 ]クリエイト:モンスター |

| [ 3 ]クリエイト:メガネ | [ 3 ]フィアスファング | [ 3 ]フレイムインパクト |

PL / 紙箱みど