<< 8:00~9:00

/10 Ex03

二年と少し前。イバラシティにやってきて間もない頃。

この街に居るはずのないものと出会ったその日の出来事を、時折思い出すことがある。

◆ ◆ ◆

きっかけは、部の仕事が長引いたことにあった。

校舎を出た時には既に外は暗く、校門を通り抜けた段階でそのまま真っ直ぐ帰宅すべきだろう、との考えが頭を過ぎってもいた。

ただこの日を逃すと予定が狂い、大事な約束に間に合わなくなる可能性を恐れたあまり、近所の手芸店に寄り道してしまった、その帰り道。

人通りの少ない路地のやや先の方、一本曲がって更に奥まった辺りから、奇妙な音が耳に届く。

えらく甲高い、何か。どうすれば出せるのかも想像出来ない、不思議な音。

「今のは……?」

自然と、足がそちらに向かって動いていく。

近付くにつれ大きくなる音の正体が、まだ掴めない。

「……何、あれ……」

街灯の明かりがやたら遠く、月にも雲がかかって、路地の入り口からはっきりと奥が見えない。

未だ暗闇に慣れずぼんやりとした視線の先に、いびつな影が一つ、二つ、そして三つ。

どうにか目を凝らした瞬間、自分に反応するかのように影が蠢く――そんな感覚があった。

「ひっ……!」

幾つかの情報を認識してからというもの、己の本能的な部分が警告を発しているのがわかる。

これ以上は危険だ、と。一刻も早くこの場を去るべきだ、と。

頭では理解しているのに、何故か足が動かない。

音の発生源は、紛れもなくあの影だ。それだけは、どこか確信めいたものがあった。

金属音などではない。まして人の声でもない。しかしとても良く似ているようなそれは、

「キィィィィ――――ッ!!」

――動物の声だ。

そう脳が理解した時、"それ"は顔の前にまで迫っていた。

手足は固まり、声すら出ず、ただ目を見開いて。

怖気が走って、背筋が凍り、一切の反応も出来ない自分に向けて、勢いよく飛んでくる影。

「…………っ!?」

鼻先数センチといったところで、"それ"の動きが止まった。

視界のあちこちに、橙色の光の粒が舞う。

影が何かに阻まれたような不自然さを感じ取って、今度こそ足に力を入れた。

さっきの震えが嘘に思えるほど、軽やかに体が動く。

その場で身を翻し、精一杯地面を蹴って、なるべく人気のある方へと駆ける。

何度もよろめいて、みっともないくらいに息を切らし。

脇目も振らず、痛む胸を押さえながら必死に走り続けて。

「はっ、はっ……はーっ……」

インドアな自分が、いったい何分走ったことか。

どうにか適度な明かりのある公園へとやってきて、タイル張りの広場の中ほどで腰を折る。

そうして僅かな余裕が生まれたことで、恐る恐る後ろを振り向こうという発想が湧き。

「……そう、だよね。そんな上手くいくわけ、ないですよね……」

自分目掛けて飛んできたもの、その奥で蠢いていたもの。

あの場で確認できた三つの影全てが、すぐ傍にまで近付いていた。

数段明るい環境に移ってなお、"それら"は黒い靄に覆われてシルエットが判然としない。

そういう得体の知れなさが、文字通り、目前にまで迫る命の危機を伝えてくる。

足が悲鳴を上げている。呼吸だって乱れたままだ。

とても第二ラウンドなどと言える状態ではない。

意思疎通すら望めない"それ"からずれば、こちらの都合などお構いなしに決まっている。

「キ、キィ――キィケケケケケェ――――ッ!!」

耳を劈く高音に思わず両手をあてがって、同時に体勢を崩し尻餅をつく。

最早どうにもならないことを悟った直後。一条の淡い光が、吼える影を刺し貫いた。

◆ ◆ ◆

"それが靄を取り込んだ時、そこには醜く大きな花が咲く。"

◆ ◆ ◆

動きを止めた影の一つが、ぼろぼろと崩れて地面に落ちる。

すかさず一枚のカードが投げ込まれて、形を失った深い黒を吸い込んでいった。

横合いから飛んできた物体が、槍のような棒状のものであることに気付くまで、えらく時間を要した。

半ば放心していたところに人の声が届いて、ようやく我に返ったからだ。

「どこの誰だか知らないが、そこを動くなよ」

返事の代わりに首を動かして、そちらに意識を向ける。

街灯の傍にあまり背の高くない白髪の少女が一人。緑白色の光を纏い、片方の手でこちらを指さして。

その後ろで微かに景色が歪んだかと思えば、殆ど間を置かず閃光が煌めいた。

「ギ、ヒャッ……」

再び正面に向き直ると、二つ目の影が槍に刺され消えかかっていた。

目に見える光景に対する理解が追いつかず、言葉を失う。

そんな自分を他所に、残った影はまたも耳障りな音を立てて蠢いた。

「遅かったか」

少しずつ、"それ"を包んでいた靄が晴れる。

三対六本の尖った脚。長く太い尻尾が波打って地面を削り、面長で角張った頭は髑髏のそれにも見えた。

そして何よりも目を引くのが、背中で花開いた大きな植物。

南国のそれを連想させる、けれどもっとずっと広く禍々しい花弁から、同じ靄が溢れ出る。

最早元が何であったのかも分からぬまでに変わり果てた影が、少女を見つめ唸り声を上げた。

矢庭に、少女の文言が耳朶に触れる。

「――――キベルネテス・ミクスタ」

言い切るや、周囲の空間ごと影の怪物を押し潰さんとする、獣の咆哮が轟いた。

およそ声として聞き取ることの出来ない――それなのに空気の震えから、確かに吠え猛るものがそこにいる。

少女の背後で揺らめいていた何かに、光の粒が集まって人の形を象っていく。

「……わ、に……?」

現れるは、人型のシルエットに似つかわしくない鰐の頭。半人半獣とでも言うべき、異形。

緑白色の隆々とした体は確かに人間のそれであり、綺羅びやかな装身具が風に揺れて鈴に近い音を立てる。

些か雰囲気は違えど、その出で立ちには神々しさすら感じるほど、厳かで、異質な気迫があった。

半ば見惚れていた間にも、影の怪物は少女へと距離を詰めていた。

歪んだ脚の一本一本を少しずつ前に出し。決して跳び掛かるような猪突はせず。

ああ見えて、あれには充分な知性が備わっているのだろう。

明らかに、確実に仕留められる間合いというものを測っている。

「これ以上広がっても困るんでな」

慎重さを持ち合わせていた怪物とは裏腹に、先に動いたのは少女の方だった。

鰐の双眸が強く輝き、再びあの雄叫びが響き渡る。

「キィイイイイ――ッ!!」

眼光が空中に軌跡を描き、瞬く間に両者の影が重なった。

高く跳び上がった少女と、それに追従する鰐とが怪物の目前に迫る。

その隆々とした腕が地面を叩き割らんとする勢いで振り下ろされ、怪物は頭からめり込んだ。

すかさず、もう一方の腕に握られた獲物を胴体に突き刺して、動きを止めにかかる。

「グ、ギャッ!?」

あの影がどういった存在かは解せずとも、これが苦痛に喘ぐ悲鳴なのだということは伝わってくる。

悍ましい声に怯むことなく、少女と鰐は一本、また一本と棒状の物体を刺し続け。

さながら昆虫標本といった様相を呈する怪物をじっと見つめ、最後の一本を背中の花に突き立てた。

最早音として認識出来ない何かを発しながら、影の怪物の体が崩れ始める。

「――――――――」

怪物を形成していた黒い靄が少女の近くに集まり――ごく小さな塊となって地面に落ちた。

硝子瓶らしき物体を拾い上げて、彼女は大きな溜息を吐く。

役目を終えた鰐も、光の粒となって散っていき、完全に居なくなる。

後には何一つ残っていない。元となったであろう生き物の残骸すら、消えてなくなった。

まるで夢でも見ていたかのような、そういった現実感のなさだけが胸の中で渦巻いて。

「これだけはっきりと見られたからには、はいさようならとは言えないな。

暫くの間、キミのことを調べさせてもらうぞ」

「調べるって……あなたは、誰なんですか?」

助けられたとはいえ、無条件で信用するわけにはいかない。

聞きたいことは山程ある。

さっきの怪物は? あの鰐は? そもあなたは何者なのか?

「せめて、先に名前くらいは教えてもらえませんか」

「わたしは、双海――双海、七夏だ」

ENo.161 ミツフネ とのやりとり

ENo.260 貴登子 とのやりとり

ENo.392 魔人王モロバ とのやりとり

以下の相手に送信しました

特に何もしませんでした。

百薬LV を 5 UP!(LV12⇒17、-5CP)

料理LV を 5 UP!(LV57⇒62、-5CP)

我孫子(607) とカードを交換しました!

フィジカルブースター (フィジカルブースター)

コンフィデンス を研究しました!(深度0⇒1)

ラプチャー を研究しました!(深度0⇒1)

インファイト を研究しました!(深度0⇒1)

薬師 を習得!

ヒドラジン を習得!

ハオマ を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

七夏(12) は 黒い貝 を入手!

放課後探検部(723) は 黒い貝 を入手!

アイ(783) は 浮草 を入手!

じいや&ねえさん(814) は 頭蓋骨 を入手!

放課後探検部(723) は 腐肉 を入手!

アイ(783) は どろどろ を入手!

じいや&ねえさん(814) は 良い石材 を入手!

七夏(12) は 不思議な雫 を入手!

じいや&ねえさん(814) は 腐肉 を入手!

アイ(783) に移動を委ねました。

カミセイ区 S-9(沼地)に移動!(体調5⇒4)

カミセイ区 S-10(沼地)に移動!(体調4⇒3)

カミセイ区 S-11(沼地)に移動!(体調3⇒2)

カミセイ区 S-12(道路)に移動!(体調2⇒1)

カミセイ区 S-13(チェックポイント)に移動!(体調1⇒0)

MISSION!!

カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》 が発生!

- 七夏(12) が経由した カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》

- 放課後探検部(723) が経由した カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》

- アイ(783) が経由した カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》

- じいや&ねえさん(814) が経由した カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》

[822 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[375 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

[396 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型

[117 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型

[185 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型

―― Cross+Roseに映し出される。

チャット画面に映る、4人の姿。

少しの間、無音となる。

くんくんと匂いを嗅ぐふたり。

3人の様子を遠目に眺める白南海。

チャットが閉じられる――

仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。

・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

それは言葉を発すると共に襲いかかる!

(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [スキル]OK.

/

二年と少し前。イバラシティにやってきて間もない頃。

この街に居るはずのないものと出会ったその日の出来事を、時折思い出すことがある。

◆ ◆ ◆

きっかけは、部の仕事が長引いたことにあった。

校舎を出た時には既に外は暗く、校門を通り抜けた段階でそのまま真っ直ぐ帰宅すべきだろう、との考えが頭を過ぎってもいた。

ただこの日を逃すと予定が狂い、大事な約束に間に合わなくなる可能性を恐れたあまり、近所の手芸店に寄り道してしまった、その帰り道。

人通りの少ない路地のやや先の方、一本曲がって更に奥まった辺りから、奇妙な音が耳に届く。

えらく甲高い、何か。どうすれば出せるのかも想像出来ない、不思議な音。

「今のは……?」

自然と、足がそちらに向かって動いていく。

近付くにつれ大きくなる音の正体が、まだ掴めない。

「……何、あれ……」

街灯の明かりがやたら遠く、月にも雲がかかって、路地の入り口からはっきりと奥が見えない。

未だ暗闇に慣れずぼんやりとした視線の先に、いびつな影が一つ、二つ、そして三つ。

どうにか目を凝らした瞬間、自分に反応するかのように影が蠢く――そんな感覚があった。

「ひっ……!」

幾つかの情報を認識してからというもの、己の本能的な部分が警告を発しているのがわかる。

これ以上は危険だ、と。一刻も早くこの場を去るべきだ、と。

頭では理解しているのに、何故か足が動かない。

音の発生源は、紛れもなくあの影だ。それだけは、どこか確信めいたものがあった。

金属音などではない。まして人の声でもない。しかしとても良く似ているようなそれは、

「キィィィィ――――ッ!!」

――動物の声だ。

そう脳が理解した時、"それ"は顔の前にまで迫っていた。

手足は固まり、声すら出ず、ただ目を見開いて。

怖気が走って、背筋が凍り、一切の反応も出来ない自分に向けて、勢いよく飛んでくる影。

「…………っ!?」

鼻先数センチといったところで、"それ"の動きが止まった。

視界のあちこちに、橙色の光の粒が舞う。

影が何かに阻まれたような不自然さを感じ取って、今度こそ足に力を入れた。

さっきの震えが嘘に思えるほど、軽やかに体が動く。

その場で身を翻し、精一杯地面を蹴って、なるべく人気のある方へと駆ける。

何度もよろめいて、みっともないくらいに息を切らし。

脇目も振らず、痛む胸を押さえながら必死に走り続けて。

「はっ、はっ……はーっ……」

インドアな自分が、いったい何分走ったことか。

どうにか適度な明かりのある公園へとやってきて、タイル張りの広場の中ほどで腰を折る。

そうして僅かな余裕が生まれたことで、恐る恐る後ろを振り向こうという発想が湧き。

「……そう、だよね。そんな上手くいくわけ、ないですよね……」

自分目掛けて飛んできたもの、その奥で蠢いていたもの。

あの場で確認できた三つの影全てが、すぐ傍にまで近付いていた。

数段明るい環境に移ってなお、"それら"は黒い靄に覆われてシルエットが判然としない。

そういう得体の知れなさが、文字通り、目前にまで迫る命の危機を伝えてくる。

足が悲鳴を上げている。呼吸だって乱れたままだ。

とても第二ラウンドなどと言える状態ではない。

意思疎通すら望めない"それ"からずれば、こちらの都合などお構いなしに決まっている。

「キ、キィ――キィケケケケケェ――――ッ!!」

耳を劈く高音に思わず両手をあてがって、同時に体勢を崩し尻餅をつく。

最早どうにもならないことを悟った直後。一条の淡い光が、吼える影を刺し貫いた。

◆ ◆ ◆

"それが靄を取り込んだ時、そこには醜く大きな花が咲く。"

◆ ◆ ◆

動きを止めた影の一つが、ぼろぼろと崩れて地面に落ちる。

すかさず一枚のカードが投げ込まれて、形を失った深い黒を吸い込んでいった。

横合いから飛んできた物体が、槍のような棒状のものであることに気付くまで、えらく時間を要した。

半ば放心していたところに人の声が届いて、ようやく我に返ったからだ。

「どこの誰だか知らないが、そこを動くなよ」

返事の代わりに首を動かして、そちらに意識を向ける。

街灯の傍にあまり背の高くない白髪の少女が一人。緑白色の光を纏い、片方の手でこちらを指さして。

その後ろで微かに景色が歪んだかと思えば、殆ど間を置かず閃光が煌めいた。

「ギ、ヒャッ……」

再び正面に向き直ると、二つ目の影が槍に刺され消えかかっていた。

目に見える光景に対する理解が追いつかず、言葉を失う。

そんな自分を他所に、残った影はまたも耳障りな音を立てて蠢いた。

「遅かったか」

少しずつ、"それ"を包んでいた靄が晴れる。

三対六本の尖った脚。長く太い尻尾が波打って地面を削り、面長で角張った頭は髑髏のそれにも見えた。

そして何よりも目を引くのが、背中で花開いた大きな植物。

南国のそれを連想させる、けれどもっとずっと広く禍々しい花弁から、同じ靄が溢れ出る。

最早元が何であったのかも分からぬまでに変わり果てた影が、少女を見つめ唸り声を上げた。

矢庭に、少女の文言が耳朶に触れる。

「――――キベルネテス・ミクスタ」

言い切るや、周囲の空間ごと影の怪物を押し潰さんとする、獣の咆哮が轟いた。

およそ声として聞き取ることの出来ない――それなのに空気の震えから、確かに吠え猛るものがそこにいる。

少女の背後で揺らめいていた何かに、光の粒が集まって人の形を象っていく。

「……わ、に……?」

現れるは、人型のシルエットに似つかわしくない鰐の頭。半人半獣とでも言うべき、異形。

緑白色の隆々とした体は確かに人間のそれであり、綺羅びやかな装身具が風に揺れて鈴に近い音を立てる。

些か雰囲気は違えど、その出で立ちには神々しさすら感じるほど、厳かで、異質な気迫があった。

半ば見惚れていた間にも、影の怪物は少女へと距離を詰めていた。

歪んだ脚の一本一本を少しずつ前に出し。決して跳び掛かるような猪突はせず。

ああ見えて、あれには充分な知性が備わっているのだろう。

明らかに、確実に仕留められる間合いというものを測っている。

「これ以上広がっても困るんでな」

慎重さを持ち合わせていた怪物とは裏腹に、先に動いたのは少女の方だった。

鰐の双眸が強く輝き、再びあの雄叫びが響き渡る。

「キィイイイイ――ッ!!」

眼光が空中に軌跡を描き、瞬く間に両者の影が重なった。

高く跳び上がった少女と、それに追従する鰐とが怪物の目前に迫る。

その隆々とした腕が地面を叩き割らんとする勢いで振り下ろされ、怪物は頭からめり込んだ。

すかさず、もう一方の腕に握られた獲物を胴体に突き刺して、動きを止めにかかる。

「グ、ギャッ!?」

あの影がどういった存在かは解せずとも、これが苦痛に喘ぐ悲鳴なのだということは伝わってくる。

悍ましい声に怯むことなく、少女と鰐は一本、また一本と棒状の物体を刺し続け。

さながら昆虫標本といった様相を呈する怪物をじっと見つめ、最後の一本を背中の花に突き立てた。

最早音として認識出来ない何かを発しながら、影の怪物の体が崩れ始める。

「――――――――」

怪物を形成していた黒い靄が少女の近くに集まり――ごく小さな塊となって地面に落ちた。

硝子瓶らしき物体を拾い上げて、彼女は大きな溜息を吐く。

役目を終えた鰐も、光の粒となって散っていき、完全に居なくなる。

後には何一つ残っていない。元となったであろう生き物の残骸すら、消えてなくなった。

まるで夢でも見ていたかのような、そういった現実感のなさだけが胸の中で渦巻いて。

「これだけはっきりと見られたからには、はいさようならとは言えないな。

暫くの間、キミのことを調べさせてもらうぞ」

「調べるって……あなたは、誰なんですか?」

助けられたとはいえ、無条件で信用するわけにはいかない。

聞きたいことは山程ある。

さっきの怪物は? あの鰐は? そもあなたは何者なのか?

「せめて、先に名前くらいは教えてもらえませんか」

「わたしは、双海――双海、七夏だ」

ENo.161 ミツフネ とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

| |||

ENo.260 貴登子 とのやりとり

| ▲ |

| ||

ENo.392 魔人王モロバ とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

| |||

以下の相手に送信しました

特に何もしませんでした。

TeamNo.12

|

|

夕礼書店調査隊

|

百薬LV を 5 UP!(LV12⇒17、-5CP)

料理LV を 5 UP!(LV57⇒62、-5CP)

我孫子(607) とカードを交換しました!

フィジカルブースター (フィジカルブースター)

コンフィデンス を研究しました!(深度0⇒1)

ラプチャー を研究しました!(深度0⇒1)

インファイト を研究しました!(深度0⇒1)

薬師 を習得!

ヒドラジン を習得!

ハオマ を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

七夏(12) は 黒い貝 を入手!

放課後探検部(723) は 黒い貝 を入手!

アイ(783) は 浮草 を入手!

じいや&ねえさん(814) は 頭蓋骨 を入手!

放課後探検部(723) は 腐肉 を入手!

アイ(783) は どろどろ を入手!

じいや&ねえさん(814) は 良い石材 を入手!

七夏(12) は 不思議な雫 を入手!

じいや&ねえさん(814) は 腐肉 を入手!

アイ(783) に移動を委ねました。

カミセイ区 S-9(沼地)に移動!(体調5⇒4)

カミセイ区 S-10(沼地)に移動!(体調4⇒3)

カミセイ区 S-11(沼地)に移動!(体調3⇒2)

カミセイ区 S-12(道路)に移動!(体調2⇒1)

カミセイ区 S-13(チェックポイント)に移動!(体調1⇒0)

MISSION!!

カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》 が発生!

- 七夏(12) が経由した カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》

- 放課後探検部(723) が経由した カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》

- アイ(783) が経由した カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》

- じいや&ねえさん(814) が経由した カミセイ区 S-13:チェックポイント《鰻屋》

[822 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[375 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

[396 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型

[117 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型

[185 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型

―― Cross+Roseに映し出される。

アンドリュウ

紫の瞳、金髪ドレッドヘア。

体格の良い気さくなお兄さん。

料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

体格の良い気さくなお兄さん。

料理好き、エプロン姿が何か似合っている。

ロジエッタ

水色の瞳、菫色の長髪。

大人しそうな小さな女の子。

黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

大人しそうな小さな女の子。

黒いドレスを身につけ、男の子の人形を大事そうに抱えている。

エディアン

プラチナブロンドヘアに紫の瞳。

緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。

長い髪は適当なところで雑に結んである。

緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。

長い髪は適当なところで雑に結んである。

白南海

黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

|

アンドリュウ 「ヘーイ!皆さんオゲンキですかー!!」 |

|

ロジエッタ 「チャット・・・・・できた。・・・ん、あれ・・・?」 |

|

エディアン 「あらあら賑やかですねぇ!!」 |

|

白南海 「・・・ンだこりゃ。既に退室してぇんだが、おい。」 |

チャット画面に映る、4人の姿。

|

ロジエッタ 「ぁ・・・ぅ・・・・・初めまして。」 |

|

アンドリュウ 「はーじめまして!!アンドウリュウいいまーすっ!!」 |

|

エディアン 「はーじめまして!エディアンカーグいいまーすっ!!」 |

|

白南海 「ロストのおふたりですか。いきなり何用です?」 |

|

アンドリュウ 「用・・・用・・・・・そうですねー・・・」 |

|

アンドリュウ 「・・・特にないでーす!!」 |

|

ロジエッタ 「私も別に・・・・・ ・・・ ・・・暇だったから。」 |

少しの間、無音となる。

|

エディアン 「えぇえぇ!暇ですよねー!!いいんですよーそれでー。」 |

|

ロジエッタ 「・・・・・なんか、いい匂いする。」 |

|

エディアン 「ん・・・?そういえばほんのりと甘い香りがしますねぇ。」 |

くんくんと匂いを嗅ぐふたり。

|

アンドリュウ 「それはわたくしでございますなぁ! さっきまで少しCookingしていたのです!」 |

|

エディアン 「・・・!!もしかして甘いものですかーっ!!?」 |

|

アンドリュウ 「Yes!ほおぼねとろけるスイーツ!!」 |

|

ロジエッタ 「貴方が・・・?美味しく作れるのかしら。」 |

|

アンドリュウ 「自信はございまーす!お店、出したいくらいですよー?」 |

|

ロジエッタ 「プロじゃないのね・・・素人の作るものなんて自己満足レベルでしょう?」 |

|

アンドリュウ 「ムムム・・・・・厳しいおじょーさん。」 |

|

アンドリュウ 「でしたら勝負でーすっ!! わたくしのスイーツ、食べ残せるものなら食べ残してごらんなさーい!」 |

|

エディアン 「・・・・・!!」 |

|

エディアン 「た、確かに疑わしい!素人ですものね!!!! それは私も審査しますよぉー!!・・・審査しないとですよッ!!」 |

|

アンドリュウ 「かかってこいでーす! ・・・ともあれ材料集まんないとでーすねー!!」 |

|

ロジエッタ 「大した自信ですね。私の舌を満足させるのは難しいですわよ。 何せ私の家で出されるデザートといえば――」 |

|

エディアン 「皆さん急務ですよこれは!急務ですッ!! ハザマはスイーツ提供がやたらと期待できちゃいますねぇ!!」 |

3人の様子を遠目に眺める白南海。

|

白南海 「まぁ甘いもんの話ばっか、飽きないっすねぇ。 ・・・そもそも毎時強制のわりに、案内することなんてそんな無ぇっつぅ・・・な。」 |

|

白南海 「・・・・・物騒な情報はノーセンキューですがね。ほんと。」 |

チャットが閉じられる――

TeamNo.12

|

|

はざまるっ!

|

カミセイ区 S-13

チェックポイント《鰻屋》

チェックポイント。チェックポイント《鰻屋》

仄かな光に包まれた六角形の柱が立っている。

・・・柱から滲み出るように、何かが生み出される。

守護者《EEL》

黒闇に包まれた巨大なウナギのようなもの。

|

守護者《EEL》 「――我が脳は我が姫の意思。我が力は我が主の力。」 |

それは言葉を発すると共に襲いかかる!

(初発生のイベント戦:異能FP+5!生産FP+5!)

TeamNo.12

|

|

立ちはだかるもの

|

ENo.12

双海七夏

◆キャラクター紹介◆

◆メイン・左側、白髪◆

電脳の守り人 - 相良伊橋の覗き屋

双海 七夏

http://lisge.com/ib/prof.php?id=2LdiS0fBtIWdb4d8715361031f0aad35fcfa2775632

◆サブ・右側、黒髪◆

書架の守り人 - 女学院の健啖家

黒葛 彗華

http://lisge.com/ib/prof.php?id=zyySOHWeKN0d47ca050cf12d2a038daf4df9d4d44c3

◆ロール的連絡先◆

七夏/彗華宛IBARINE

http://lisge.com/ib/talk.php?p=3165

◆メイン・左側、白髪◆

電脳の守り人 - 相良伊橋の覗き屋

双海 七夏

http://lisge.com/ib/prof.php?id=2LdiS0fBtIWdb4d8715361031f0aad35fcfa2775632

◆サブ・右側、黒髪◆

書架の守り人 - 女学院の健啖家

黒葛 彗華

http://lisge.com/ib/prof.php?id=zyySOHWeKN0d47ca050cf12d2a038daf4df9d4d44c3

◆ロール的連絡先◆

七夏/彗華宛IBARINE

http://lisge.com/ib/talk.php?p=3165

0 / 30

1017 PS

カミセイ区

S-13

S-13

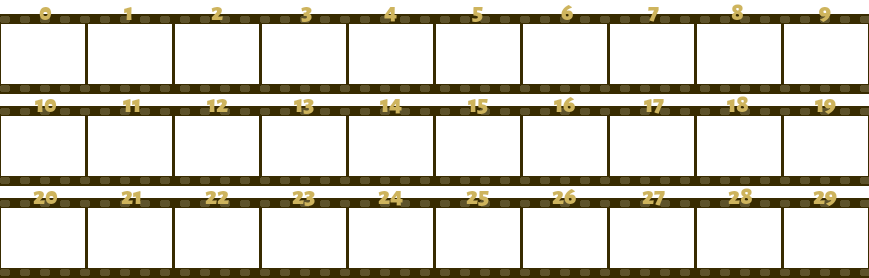

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |

| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |

| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |

| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |

| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||

| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||

| 6 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||

| 7 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |

| 8 | 奇妙な炒めもの | 料理 | 88 | 治癒10 | 充填10 | 増幅10 | |

| 9 | 奇妙な炒めもの | 料理 | 76 | 治癒10 | 充填10 | 増幅10 | |

| 10 | 『電算廻廊の櫂』 | 武器 | 55 | 朦朧10 | - | - | 【射程2】 |

| 11 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||

| 12 | 『電子海洋の衣』 | 防具 | 45 | 敏捷10 | - | - | |

| 13 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |

| 14 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |

| 15 | エナジー棒 | 料理 | 10 | 活力10 | 防御10 | - | |

| 16 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||

| 17 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||

| 18 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||

| 19 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||

| 20 | 木瓜 | 素材 | 15 | [武器]恐撃10(LV25)[防具]反地10(LV25)[装飾]器用10(LV10) | |||

| 21 | ダンボール | 素材 | 20 | [武器]防災15(LV25)[防具]充填15(LV25)[装飾]守護15(LV25) | |||

| 22 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||

| 23 | 『電界書架の頁』 | 武器 | 167 | 祝福20 | - | - | 【射程1】 |

| 24 | 剛毛 | 素材 | 10 | [武器]放縛15(LV25)[防具]反縛15(LV25)[装飾]強靭15(LV25) | |||

| 25 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||

| 26 | 楔石 | 素材 | 25 | [武器]地撃15(LV30)[防具]道連10(LV20)[装飾]復活15(LV25) | |||

| 27 | 皮 | 素材 | 15 | [武器]闇纏15(LV30)[防具]反護15(LV30)[装飾]舞祝15(LV25) | |||

| 28 | 燐灰石 | 素材 | 25 | [武器]攻撃25(LV35)[防具]奪命20(LV35)[装飾]災20(LV30) | |||

| 29 | 黒い貝 | 素材 | 20 | [武器]水撃15(LV25)[防具]反闇15(LV30)[装飾]闇纏15(LV25) | |||

| 30 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||

[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 魔術 | 25 | 破壊/詠唱/火 |

| 変化 | 25 | 強化/弱化/変身 |

| 百薬 | 17 | 化学/病毒/医術 |

| 合成 | 5 | 合成に影響 |

| 料理 | 62 | 料理に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |

| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |

| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |

| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |

| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |

| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |

| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |

| ティンダー | 6 | 0 | 50 | 敵:火撃&炎上 | |

| 練3 | ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 |

| カース | 5 | 0 | 50 | 敵:闇撃&束縛 | |

| ガードフォーム | 5 | 0 | 100 | 自:DF増 | |

| 練1 | エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) |

| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |

| プリディクション | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |

| レッドアゲート | 5 | 2 | 100 | 味傷:MSP増+名前に「力」を含む付加効果1つを復活に変化 | |

| 練1 | ダークフレア | 6 | 0 | 60 | 敵:火撃&炎上・盲目 |

| コントラスト | 5 | 0 | 60 | 敵:火痛撃&炎上&自:守護・凍結 | |

| ファイアダンス | 6 | 0 | 80 | 敵:2連火領撃&炎上+領域値[火]3以上なら、火領撃&炎上 | |

| フィーバー | 5 | 0 | 50 | 敵:火撃&衰弱+敵味全:衰弱 | |

| 練1 | マジックミサイル | 6 | 0 | 70 | 敵:精確火領撃 |

| アースタンブア | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&自:3D6が15以上ならMHP・MSP増 | |

| シャドウラーカー | 5 | 0 | 60 | 敵傷:闇痛撃+自:HATE減 | |

| カームソング | 5 | 0 | 100 | 敵全:攻撃&DX減(2T) | |

| ウィークネス | 5 | 0 | 80 | 敵:衰弱 | |

| ファイアボルト | 6 | 0 | 100 | 敵貫:火痛撃 | |

| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |

| ディベスト | 5 | 0 | 70 | 敵:強化奪取+痛撃 | |

| ビブラート | 5 | 0 | 120 | 敵全2:粗雑SP攻撃 | |

| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |

| ブロック | 5 | 0 | 80 | 自:守護+DF増(2T)+味傷:護衛 | |

| 練2 | ヒートイミッター | 5 | 0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 |

| 練2 | バーニングチューン | 5 | 0 | 140 | 自:炎上+敵5:火撃&麻痺 |

| オイルファイア | 5 | 0 | 120 | 敵:火撃&炎上状態なら火領撃 | |

| 練1 | コンセントレイト | 5 | 0 | 30 | 自:次与ダメ増 |

| グロウスルーツ | 5 | 0 | 50 | 敵:地痛撃+自:次受ダメ減 | |

| ディライト | 5 | 0 | 100 | 敵全:SP攻撃&強化を魅了化 | |

| アブソーブ | 5 | 0 | 100 | 敵全:次与ダメ減 | |

| ヒーリングソング | 5 | 0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |

| リンクブレイク | 6 | 0 | 150 | 敵全:精確攻撃&従者ならDX・AG減(3T) | |

| マナバースト | 5 | 0 | 150 | 敵:火撃&SP50%以上なら火撃 | |

| フレイムレゾナンス | 5 | 0 | 160 | 自:火特性・火耐性・水耐性増 | |

| 練1 | ヒドラジン | 5 | 0 | 180 | 敵:火撃+領域値[火]2以上なら、敵全:火領撃 |

| ハオマ | 5 | 0 | 80 | 自:HP増+AG増(3T)+魅了・混乱 | |

| 練3 | イグニス | 5 | 0 | 120 | 敵傷3:火領撃 |

| ブレイドフォーム | 5 | 0 | 160 | 自:AT増 | |

| エファヴェセント | 5 | 0 | 280 | 敵全:攻撃、命中ごとに自:AT・DX増(1T) | |

| ウィークサーチ | 6 | 0 | 130 | 自:朦朧+敵:DF・AG減(3T) | |

| ジャイアントキル | 5 | 0 | 250 | 敵:X連火領撃 ※X=対象の強化ターン効果の数+1 | |

| 練2 | グリモワール | 5 | 0 | 300 | 自:MSP・AT増 |

| グラトニー | 5 | 0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 猛攻 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |

| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |

| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |

| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |

| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |

| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |

| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |

| 環境変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調耐性増 | |

| 精神変調耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:精神変調耐性増 | |

| 環境変調特性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:環境変調特性増 | |

| 剛健 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・MSP増 | |

| 肉体変調特性 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:肉体変調特性増 | |

| 火の祝福 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:魔術LVが高いほど火特性・耐性増 | |

| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |

| 魔力凝縮 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+発動する「敵貫」「敵列」「敵全」を弱化 | |

| 凍結耐性 | 5 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:凍結耐性増 | |

| 熱唱 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:火特性・耐性増+火撃に限り、炎上を移す確率が射程に関わらず増加 | |

| 技巧料理 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『料理』で、作る料理の強さが増加するが、3D6が5以下なら料理の効果1~3がなくなる。 | |

| 星火燎原 | 5 | 5 | 0 | 【ターン開始時】敵味炎:粗雑火撃&炎上奪取&自:炎上をAT化 |

最大EP[20]

| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |

|

ほほえみ (ヒール) |

0 | 50 | 味傷:HP増 | |

|

サモン:店員A (サモン:サーヴァント) |

5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |

| 練2 |

双子の兄 黒浦鴉 召喚 (ヒートイミッター) |

0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 |

| 練3 |

破戒僧 (デストロイ) |

0 | 100 | 敵:守護減+火痛撃 |

| 練1 |

ホワイトデーの贈り物 (エチュード) |

0 | 120 | 味全:DX増(4T) |

| 練2 |

劫火の群霊 (バーニングチューン) |

0 | 140 | 自:炎上+敵5:火撃&麻痺 |

| 練2 |

燃え盛る炎 (ヒートイミッター) |

0 | 100 | 敵列:火撃&麻痺+自:凍結 |

|

IYASHI-SONG (ヒーリングソング) |

0 | 120 | 味全:HP増+魅了 | |

|

フィアスファング (フィアスファング) |

0 | 150 | 敵:攻撃&MHP減 | |

| 練3 |

フィジカルブースター (フィジカルブースター) |

0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 |

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

| [ 3 ]ダウンフォール | [ 3 ]ディビジョン | [ 1 ]インファイト |

| [ 1 ]ノーマライズ | [ 1 ]コンフィデンス | [ 1 ]ラプチャー |

| [ 3 ]フィジカルブースター | [ 3 ]ダークネス | [ 3 ]ファーマシー |

| [ 1 ]クイックレメディ | [ 3 ]サモン:サーヴァント | [ 3 ]ヘイルカード |

| [ 3 ]リフレッシュ | [ 1 ]クリエイト:グレイル |

PL / かのしき