<< 4:00~5:00

掬って、掬って、何度拾い集めてもそれは零れて落ちて行く。

崩れた肉体はそのまま朽ちる事しか出来ない。

喪われて欠けた精神も、記憶も、それは同様だ。

曖昧な記憶はまた一つ、崩れた肉体と同じように手から離れていく。

それとは裏腹に、自分の感覚が研ぎ澄まされていくような、この感覚は一体何なのだろう?

一体、私に何が起きているのだろう?

私はそもそも何故此処にいるのだろう。

どうしようもなく愛おしいこれは何だろう。

どうして"彼の人"は愛おしいのだろう。

また、大切な何かが抜け落ちていった。

そんな、気がした。

私にはアンジニティになる前の記憶があった筈だ。

私はアンジニティになる前から、愛しい人といた筈だ。

愛しい人を、愛しいと思える程の、何かを経験していた筈だ。

私は、お星様とチョコレートが好きだ。

夜空が好きだ。王子様が好きだ。黒い手袋も好きだ。

彼が好きだ。

なんで?どうして?

そう尋ねられたなら、私はもう、口を閉ざすしかなくなり始めている。

思い出せなかった。

そうなるのは、自分の予想よりももっと早かった。

いつか自分がアンジニティになった理由すらも失うのは、勿論覚悟はしていた。

だけどそれはもっと猶予がある筈だと、何となく何処か楽観視していた。

否、もしかしたら現実から、目を背けようとしていたのかもしれない。

しかしその理由がなんだろうと、それはもう些細な話で問題にすらならない。

今更向き合おうが、虚無に還ったものは戻らない。

立ち向かったところでそれは徒労に終わり、何も取り戻せない。

それだけならまだ、チヨ子は自分を許せただろう。

自分のことを忘れようとも、結局は自分が困るだけなのだから。

手を翳せば生み出される、誰かの形を真似たような"其れ"を見る。

精巧では無くとも、細かい所作や振る舞いまでも真似られる"其れ"。

それだけ自分にとって印象深く、大切にしていた筈の存在。

その人が"何故大切なのか"、その理由を喪ったのは自分にとって一番大きな喪失だった。

──勿論、今だってその人は大切だ。

大切で、大事で、愛しているという感情は、決して喪われてはいない。

イバラシティで幼馴染みやお兄さん達と仲良く過ごす中で、最も色濃く自分の中に刻まれているのは、やはり彼だ。

偽りの私が紡ぐ物語だとしても、思い返せば彼との記憶は本当の私からしても幸福で。

その時、少し安心した。

それにすら何の感情も抱けなくなっていたら、自分という存在は塞がらない大穴を作っていただろうから。

まだ、どうにかなる気がして。

まだ私は私であると言える気がして。

不思議な感覚だ。

イバラシティで過ごす知世子の記憶は重なっていくのに、等価交換のようにチヨ子の記憶は消えていく。

──嗚呼、そうだ。

自分という存在を再確認している内に、ふと思い出す。

時間の進みと共に頭に浮かんだ記憶の中の、新しい疑問。

"知世子"に起こっているのは、一体何なのか。

知世子の時も、記憶があやふやな時期はある。

しかしそれはまだ幼い頃の記憶だったからとか、あまり重要ではないからとか、まだ理由がつけられるものだ。

だとすると益々不思議だ。

いきなり私の分身に現れたあの変化は、一体何なのだろう。

"私"の事は、正直あまり好きじゃない。

自分がどうしようもなく辛い時、いつもそこに罵声を浴びせてくるのも"私"だから。

だけどそんな私の分身は、彼の人の大事な存在でもある。

だから何かあったら彼を傷つける事になるし、彼が傷つけば何より私が苦しい。

何が起きているかを、少しでも探らねばならないだろう。

彼の人だけではなく、自分を大事にしてくれる皆の為にも。

"知世子"だけでも、表面上は普通に振る舞ってもらわねばならない。

"私"に影は要らない。

存在しないように、隠さねばならない。

チヨ子

はいつだって、幸福と拠り所の象徴であらなければ。

知世子

「私が救わなくちゃ」

ばけものはひたすらに、傲慢に成長していく。

ばけものをばけもの足らしめるのは、

そのおぞましい風貌か、それとも、

星は消えそうな光を灯す。

その光がか細く、寂しげに揺らめいても。

生き続ける意志だけは、確かに。

時間は進む。残酷に。

空虚は蝕む。凄惨に。

【籠を探す鳥の道】

悪魔でも出てきそうな赤黒い空の下、元々お世辞にも綺麗だとは言えないのに侵略戦争によって一段と壊されていく景色達を一瞥しながら歩いていく。

何処に向かおうだとか、そういうのは決めていない。

行き当たりばったりと言われれば、返す言葉もない。

だけどそうするしかないのだ、自分はただ直感的に彼を探しているだけで手がかりなんてただの一つも無いのだから。

そもそも、此処に彼がいるという確実な証拠さえない。

自分が此処に呼ばれたのは何か理由がある筈で、理由を考えたら彼の事以外に思い浮かばなかった、ただそれだけ。

誰かが言った訳でもなく、そんな痕跡があった訳でもない、もしかしたらただの妄想でしかないかもしれない事柄の為だけに、ワタシは今歩いていた。

それぐらい、彼に会えるのなら会いたくて。

会いたいならば、縋るしかなかった。

ひゅるり、一羽のクロウタドリが思考に耽るワタシに合図をする。

その声は何かを見つけた時の合図だ。

人、物、それらに該当せずとも、兎に角何か気になる物を見つけた時の合図。

鳥達が持ち運べる範囲の物なら合図をせずにそのまま持ってくる筈だ。

だとするとこの子が見つけたのは大型の物品か、それとも何か生きているものだったりするのだろうか。

腕に止まったまあるい目のその子を見つめて考えてみるも、流石に鳥の言葉など分からない。

行くしかないかと覚悟を決めれば、ワタシはその子に案内を頼み、歩き出す。

壊れた建物の瓦礫が積み重なる中、此方の様子を窺いながらも進むクロウタドリを追いかけて歩く。

此処をわざわざ通らなければならない理由でも無ければ、きっと誰も踏み込まないような場所だ。

そんな場所に一体何があったというのか、あまり考えたくないと思った。

人目を避けたい者が入り込むならば絶好の場所だ、此処に何かいるとするなら相当な物好きか、もっと恐ろしい何かなのではないだろうか。

「──……、……」

それでも、ワタシに行かない選択肢は無い。

だから思考をひたすらに回転させ、何があっても身を守れるように策を巡らせながらも、足は止めたりしない。

止めた一歩の所為でまた手が届かなくなったりしたら、ワタシはもう耐えきれないのだ。

クロウタドリが止まった目の前には、見るも無惨な光景があった。

医療関係に従事していて、少なからずそういうものには慣れているつもりだったのに。

それでも動揺を隠せないのは、ただ単に凄惨なだけではなく意味不明でもあるから……だと、思いたかった。

「……う、わ」

瓦礫に寄りかかり、ぐったりとして動かない男が其処に居た。

手術の時みたいに開かれた腹部から溢れ落ちているのは、人間の中身じゃない。

"リュウグウノツカイ"だ。

あの珍しい、深海魚がまるで臓器の代わりみたいに落ちていて、しかも時折蠢いている。

それは確かに生きている証拠で、ワタシは何とも言えない気持ちになる。

得体の知れない怪物か何かが生きていて、それでも命があって良かったと言える者はそういないだろう……きっと。

ワタシが弱いからだとは、こればっかりは思いたくない。

──ふと、男の紅い瞳と、口が動く。

身動ぎもしないまま、ただギョロリと此方を見る目は何となく魚を思い出す。

小さく開いた生気の無い唇から、ごぽりと泡が漏れ出した。

『どうして此処に?此処には何もありませンよ』

その声は耳にと言うよりも、胸の内側にそのまま響いてきた。

非現実的な事柄にはもう飽き飽きする程付き合ってきた故に、驚きは薄いが普通の会話とは質が違うから違和感は拭えない。

そんなワタシを見て、男の口の端が少しばかり持ち上がる。

どうやらワタシは知らない内に、滑稽な顔をしていたようだ。

「捜し物してるんです。だからこの子が気付いたり何か見つけた場所、なるべく回っていて。この目で確かめたかったのですよ」

『へえ?それはお疲れ様です、でも此処にはなンもない筈です。わざわざ誰も来ないように、何もない場所を選んだンですからね』

何処からともなく現れた小さなタツノオトシゴに目を遣りながら、男はそう伝えてくる。

予想していた答えだったが、それにしてはおぞましいだけで思ったより無害だ。

尤も、"本人にその意志がないだけ"かもしれないが。

男はそんな思考を見透かしたかのように、ワタシの瞳を見つめた。

『大事な人なンです?』

「そうじゃなきゃわざわざ此処まで来ませんけど……て言うか、なんで"人"だと思ったんですか?」

『大事な人に焦がれる人間は、分かりやすい顔をしてますンで』

なんてね、と脳に響く声で男はそんな軽口を叩いた。

普通ならば自分も笑って肩を竦めたりだとか、そうだろうか?なんて逆に尋ねたりする気力もあっただろう。

だが、今は急がねばならない。

此処にいられる時間は短い、一人で動く自分にはより時間がない。

だからこんなところでのんびりと会話をしている暇はないはずで、それで、

「オレで良ければ少しだけ手伝いしますケド?」

──その時の声は、ちゃんと耳から届いたものだった。

ENo.101 イクコ とのやりとり

ENo.122 よつね とのやりとり

ENo.581 ツクシ とのやりとり

ENo.963 はかり とのやりとり

以下の相手に送信しました

ItemNo.7 生チョコレート を食べました!

体調が 1 回復!(12⇒13)

今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。

今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!

命術LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)

百薬LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)

合成LV を 20 DOWN。(LV40⇒20、+20CP、-20FP)

自然LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)

響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)

装飾LV を 25 UP!(LV0⇒25、-25CP)

ItemNo.14 ド根性雑草 から装飾『名も無き花のペンダント』を作製しました!

⇒ 名も無き花のペンダント/装飾:強さ52/[効果1]復活10 [効果2]- [効果3]-

ItemNo.11 花びら から装飾『白い花弁の髪飾り』を作製しました!

⇒ 白い花弁の髪飾り/装飾:強さ35/[効果1]祝福10 [効果2]- [効果3]-

ItemNo.15 花びら から装飾『橙と緑の花のコサージュ』を作製しました!

⇒ 橙と緑の花のコサージュ/装飾:強さ35/[効果1]祝福10 [効果2]- [効果3]-

*****(119) により ItemNo.9 美味しい草 から料理『くさもち』をつくってもらいました!

⇒ くさもち/料理:強さ55/[効果1]治癒10 [効果2]充填10 [効果3]増幅10

*****(119) により ItemNo.10 パンの耳 から料理『パン耳グラタン』をつくってもらいました!

⇒ パン耳グラタン/料理:強さ55/[効果1]体力10 [効果2]幸運10 [効果3]活力10

スーズ(323) とカードを交換しました!

化 (ヴィジランス)

ワンオンキル を研究しました!(深度0⇒1)

ワンオンキル を研究しました!(深度1⇒2)

ワンオンキル を研究しました!(深度2⇒3)

エチュード を習得!

リフレッシュ を習得!

コールドウェイブ を習得!

アースタンブア を習得!

クリエイト:パワードスピーカー を習得!

トランス を習得!

オートヒール を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

*****(119) は 雑木 を入手!

理外のチヨ子(121) は 雑木 を入手!

独りぼっちの神父(199) は 雑木 を入手!

『小鷹裕吉』(249) は ド根性雑草 を入手!

『小鷹裕吉』(249) は 花びら を入手!

独りぼっちの神父(199) は 花びら を入手!

『小鷹裕吉』(249) は ボロ布 を入手!

独りぼっちの神父(199) は 花びら を入手!

*****(119) に移動を委ねました。

チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調13⇒12)

チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調12⇒11)

チナミ区 J-17(森林)に移動!(体調11⇒10)

チナミ区 J-18(森林)に移動!(体調10⇒9)

チナミ区 J-19(森林)に移動!(体調9⇒8)

[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

―― Cross+Roseに映し出される。

チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

ふたりの背後から突然現れる長身。

ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。

ふたりの反応を気にすることなく、

前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。

そう言って、さっさと姿を消してしまう。

うーん、と悩むふたり。

白南海の姿が消える。

チャットが閉じられる――

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.

掬って、掬って、何度拾い集めてもそれは零れて落ちて行く。

崩れた肉体はそのまま朽ちる事しか出来ない。

喪われて欠けた精神も、記憶も、それは同様だ。

曖昧な記憶はまた一つ、崩れた肉体と同じように手から離れていく。

それとは裏腹に、自分の感覚が研ぎ澄まされていくような、この感覚は一体何なのだろう?

一体、私に何が起きているのだろう?

私はそもそも何故此処にいるのだろう。

どうしようもなく愛おしいこれは何だろう。

どうして"彼の人"は愛おしいのだろう。

また、大切な何かが抜け落ちていった。

そんな、気がした。

私にはアンジニティになる前の記憶があった筈だ。

私はアンジニティになる前から、愛しい人といた筈だ。

愛しい人を、愛しいと思える程の、何かを経験していた筈だ。

私は、お星様とチョコレートが好きだ。

夜空が好きだ。王子様が好きだ。黒い手袋も好きだ。

彼が好きだ。

なんで?どうして?

そう尋ねられたなら、私はもう、口を閉ざすしかなくなり始めている。

思い出せなかった。

そうなるのは、自分の予想よりももっと早かった。

いつか自分がアンジニティになった理由すらも失うのは、勿論覚悟はしていた。

だけどそれはもっと猶予がある筈だと、何となく何処か楽観視していた。

否、もしかしたら現実から、目を背けようとしていたのかもしれない。

しかしその理由がなんだろうと、それはもう些細な話で問題にすらならない。

今更向き合おうが、虚無に還ったものは戻らない。

立ち向かったところでそれは徒労に終わり、何も取り戻せない。

それだけならまだ、チヨ子は自分を許せただろう。

自分のことを忘れようとも、結局は自分が困るだけなのだから。

手を翳せば生み出される、誰かの形を真似たような"其れ"を見る。

精巧では無くとも、細かい所作や振る舞いまでも真似られる"其れ"。

それだけ自分にとって印象深く、大切にしていた筈の存在。

その人が"何故大切なのか"、その理由を喪ったのは自分にとって一番大きな喪失だった。

──勿論、今だってその人は大切だ。

大切で、大事で、愛しているという感情は、決して喪われてはいない。

イバラシティで幼馴染みやお兄さん達と仲良く過ごす中で、最も色濃く自分の中に刻まれているのは、やはり彼だ。

偽りの私が紡ぐ物語だとしても、思い返せば彼との記憶は本当の私からしても幸福で。

その時、少し安心した。

それにすら何の感情も抱けなくなっていたら、自分という存在は塞がらない大穴を作っていただろうから。

まだ、どうにかなる気がして。

まだ私は私であると言える気がして。

不思議な感覚だ。

イバラシティで過ごす知世子の記憶は重なっていくのに、等価交換のようにチヨ子の記憶は消えていく。

──嗚呼、そうだ。

自分という存在を再確認している内に、ふと思い出す。

時間の進みと共に頭に浮かんだ記憶の中の、新しい疑問。

"知世子"に起こっているのは、一体何なのか。

知世子の時も、記憶があやふやな時期はある。

しかしそれはまだ幼い頃の記憶だったからとか、あまり重要ではないからとか、まだ理由がつけられるものだ。

だとすると益々不思議だ。

いきなり私の分身に現れたあの変化は、一体何なのだろう。

"私"の事は、正直あまり好きじゃない。

自分がどうしようもなく辛い時、いつもそこに罵声を浴びせてくるのも"私"だから。

だけどそんな私の分身は、彼の人の大事な存在でもある。

だから何かあったら彼を傷つける事になるし、彼が傷つけば何より私が苦しい。

何が起きているかを、少しでも探らねばならないだろう。

彼の人だけではなく、自分を大事にしてくれる皆の為にも。

"知世子"だけでも、表面上は普通に振る舞ってもらわねばならない。

"私"に影は要らない。

存在しないように、隠さねばならない。

チヨ子

はいつだって、幸福と拠り所の象徴であらなければ。

知世子

「私が救わなくちゃ」

ばけものはひたすらに、傲慢に成長していく。

ばけものをばけもの足らしめるのは、

そのおぞましい風貌か、それとも、

|

星は消えそうな光を灯す。

その光がか細く、寂しげに揺らめいても。

生き続ける意志だけは、確かに。

時間は進む。残酷に。

空虚は蝕む。凄惨に。

【籠を探す鳥の道】

悪魔でも出てきそうな赤黒い空の下、元々お世辞にも綺麗だとは言えないのに侵略戦争によって一段と壊されていく景色達を一瞥しながら歩いていく。

何処に向かおうだとか、そういうのは決めていない。

行き当たりばったりと言われれば、返す言葉もない。

だけどそうするしかないのだ、自分はただ直感的に彼を探しているだけで手がかりなんてただの一つも無いのだから。

そもそも、此処に彼がいるという確実な証拠さえない。

自分が此処に呼ばれたのは何か理由がある筈で、理由を考えたら彼の事以外に思い浮かばなかった、ただそれだけ。

誰かが言った訳でもなく、そんな痕跡があった訳でもない、もしかしたらただの妄想でしかないかもしれない事柄の為だけに、ワタシは今歩いていた。

それぐらい、彼に会えるのなら会いたくて。

会いたいならば、縋るしかなかった。

ひゅるり、一羽のクロウタドリが思考に耽るワタシに合図をする。

その声は何かを見つけた時の合図だ。

人、物、それらに該当せずとも、兎に角何か気になる物を見つけた時の合図。

鳥達が持ち運べる範囲の物なら合図をせずにそのまま持ってくる筈だ。

だとするとこの子が見つけたのは大型の物品か、それとも何か生きているものだったりするのだろうか。

腕に止まったまあるい目のその子を見つめて考えてみるも、流石に鳥の言葉など分からない。

行くしかないかと覚悟を決めれば、ワタシはその子に案内を頼み、歩き出す。

壊れた建物の瓦礫が積み重なる中、此方の様子を窺いながらも進むクロウタドリを追いかけて歩く。

此処をわざわざ通らなければならない理由でも無ければ、きっと誰も踏み込まないような場所だ。

そんな場所に一体何があったというのか、あまり考えたくないと思った。

人目を避けたい者が入り込むならば絶好の場所だ、此処に何かいるとするなら相当な物好きか、もっと恐ろしい何かなのではないだろうか。

「──……、……」

それでも、ワタシに行かない選択肢は無い。

だから思考をひたすらに回転させ、何があっても身を守れるように策を巡らせながらも、足は止めたりしない。

止めた一歩の所為でまた手が届かなくなったりしたら、ワタシはもう耐えきれないのだ。

クロウタドリが止まった目の前には、見るも無惨な光景があった。

医療関係に従事していて、少なからずそういうものには慣れているつもりだったのに。

それでも動揺を隠せないのは、ただ単に凄惨なだけではなく意味不明でもあるから……だと、思いたかった。

「……う、わ」

瓦礫に寄りかかり、ぐったりとして動かない男が其処に居た。

手術の時みたいに開かれた腹部から溢れ落ちているのは、人間の中身じゃない。

"リュウグウノツカイ"だ。

あの珍しい、深海魚がまるで臓器の代わりみたいに落ちていて、しかも時折蠢いている。

それは確かに生きている証拠で、ワタシは何とも言えない気持ちになる。

得体の知れない怪物か何かが生きていて、それでも命があって良かったと言える者はそういないだろう……きっと。

ワタシが弱いからだとは、こればっかりは思いたくない。

──ふと、男の紅い瞳と、口が動く。

身動ぎもしないまま、ただギョロリと此方を見る目は何となく魚を思い出す。

小さく開いた生気の無い唇から、ごぽりと泡が漏れ出した。

『どうして此処に?此処には何もありませンよ』

その声は耳にと言うよりも、胸の内側にそのまま響いてきた。

非現実的な事柄にはもう飽き飽きする程付き合ってきた故に、驚きは薄いが普通の会話とは質が違うから違和感は拭えない。

そんなワタシを見て、男の口の端が少しばかり持ち上がる。

どうやらワタシは知らない内に、滑稽な顔をしていたようだ。

「捜し物してるんです。だからこの子が気付いたり何か見つけた場所、なるべく回っていて。この目で確かめたかったのですよ」

『へえ?それはお疲れ様です、でも此処にはなンもない筈です。わざわざ誰も来ないように、何もない場所を選んだンですからね』

何処からともなく現れた小さなタツノオトシゴに目を遣りながら、男はそう伝えてくる。

予想していた答えだったが、それにしてはおぞましいだけで思ったより無害だ。

尤も、"本人にその意志がないだけ"かもしれないが。

男はそんな思考を見透かしたかのように、ワタシの瞳を見つめた。

『大事な人なンです?』

「そうじゃなきゃわざわざ此処まで来ませんけど……て言うか、なんで"人"だと思ったんですか?」

『大事な人に焦がれる人間は、分かりやすい顔をしてますンで』

なんてね、と脳に響く声で男はそんな軽口を叩いた。

普通ならば自分も笑って肩を竦めたりだとか、そうだろうか?なんて逆に尋ねたりする気力もあっただろう。

だが、今は急がねばならない。

此処にいられる時間は短い、一人で動く自分にはより時間がない。

だからこんなところでのんびりと会話をしている暇はないはずで、それで、

「オレで良ければ少しだけ手伝いしますケド?」

──その時の声は、ちゃんと耳から届いたものだった。

ENo.101 イクコ とのやりとり

| ▲ |

| ||||

ENo.122 よつね とのやりとり

| ▲ |

| ||||||||||

ENo.581 ツクシ とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

| |||

ENo.963 はかり とのやりとり

| ▲ |

| ||

| |||

以下の相手に送信しました

|

チヨ子 「あの……あれって大丈夫なの?ほっといていいの?無闇に騒いだバチが当たったかな……」 |

|

こだか 「えへ、えへへへぇ……みんなどしたん?ぼくはなんともないよぉ〜」 |

|

アラト 「ん〜……酒の一杯でここ迄とは……。すみません先生がご迷惑を…… あ〜〜〜〜…………(一周回っていたたまれない気持ちになっている)」 |

ItemNo.7 生チョコレート を食べました!

|

チヨ子 「チヨ子、生チョコ好き!これはある意味自分へのご褒美……」 |

今回の全戦闘において 器用10 敏捷10 耐疫10 が発揮されます。

今回の結果でのスキル熟練度が伸びやすくなった!

スイーツ★インベーダー

|

|

ハザマに生きるもの

|

スイーツ★インベーダー

|

|

チーム餓死

|

命術LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)

百薬LV を 5 DOWN。(LV15⇒10、+5CP、-5FP)

合成LV を 20 DOWN。(LV40⇒20、+20CP、-20FP)

自然LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)

響鳴LV を 5 UP!(LV0⇒5、-5CP)

装飾LV を 25 UP!(LV0⇒25、-25CP)

ItemNo.14 ド根性雑草 から装飾『名も無き花のペンダント』を作製しました!

⇒ 名も無き花のペンダント/装飾:強さ52/[効果1]復活10 [効果2]- [効果3]-

|

チヨ子 「名前が分からないような小さな花も、ちゃーんと生きてるんだよね……」 |

ItemNo.11 花びら から装飾『白い花弁の髪飾り』を作製しました!

⇒ 白い花弁の髪飾り/装飾:強さ35/[効果1]祝福10 [効果2]- [効果3]-

|

チヨ子 「チヨ子にとって、白は何にでもなれる色なの!」 |

ItemNo.15 花びら から装飾『橙と緑の花のコサージュ』を作製しました!

⇒ 橙と緑の花のコサージュ/装飾:強さ35/[効果1]祝福10 [効果2]- [効果3]-

|

チヨ子 「これはきっと、チヨ子が大切に思っていた筈のもの」 |

*****(119) により ItemNo.9 美味しい草 から料理『くさもち』をつくってもらいました!

⇒ くさもち/料理:強さ55/[効果1]治癒10 [効果2]充填10 [効果3]増幅10

*****(119) により ItemNo.10 パンの耳 から料理『パン耳グラタン』をつくってもらいました!

⇒ パン耳グラタン/料理:強さ55/[効果1]体力10 [効果2]幸運10 [効果3]活力10

スーズ(323) とカードを交換しました!

化 (ヴィジランス)

ワンオンキル を研究しました!(深度0⇒1)

ワンオンキル を研究しました!(深度1⇒2)

ワンオンキル を研究しました!(深度2⇒3)

エチュード を習得!

リフレッシュ を習得!

コールドウェイブ を習得!

アースタンブア を習得!

クリエイト:パワードスピーカー を習得!

トランス を習得!

オートヒール を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

*****(119) は 雑木 を入手!

理外のチヨ子(121) は 雑木 を入手!

独りぼっちの神父(199) は 雑木 を入手!

『小鷹裕吉』(249) は ド根性雑草 を入手!

『小鷹裕吉』(249) は 花びら を入手!

独りぼっちの神父(199) は 花びら を入手!

『小鷹裕吉』(249) は ボロ布 を入手!

独りぼっちの神父(199) は 花びら を入手!

*****(119) に移動を委ねました。

チナミ区 I-16(道路)に移動!(体調13⇒12)

チナミ区 J-16(森林)に移動!(体調12⇒11)

チナミ区 J-17(森林)に移動!(体調11⇒10)

チナミ区 J-18(森林)に移動!(体調10⇒9)

チナミ区 J-19(森林)に移動!(体調9⇒8)

[707 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[297 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

―― Cross+Roseに映し出される。

|

白南海 「・・・・・ぁァ?」 |

|

エディアン 「おやおや!」 |

白南海

黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

エディアン

プラチナブロンドヘアに紫の瞳。

緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。

長い髪は適当なところで雑に結んである。

緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。

長い髪は適当なところで雑に結んである。

チャット画面にまたまたふたりの姿が映る。

|

白南海 「まぁた呼び出しやがってこのアマァ・・・・・ひとりで居ろってあんだけ――」 |

|

エディアン 「いや今回は呼んでませんって。私。」 |

|

白南海 「チッ・・・・・今から若と入れ替わってくれませんかねぇアンタ。」 |

|

エディアン 「若?何言ってんですか?」 |

|

白南海 「何でもねぇっすよ・・・」 |

|

ソージロウ 「・・・・・・ぁー、いいですか。」 |

ソージロウ

黒い瞳、黒いもじゃもじゃ頭。

常にダルそうな猫背で長身の青年。

デニムパンツにTシャツを着ている。

常にダルそうな猫背で長身の青年。

デニムパンツにTシャツを着ている。

ふたりの背後から突然現れる長身。

|

白南海 「・・・ッ!!っちょ・・・ぅお・・・・・」 |

|

エディアン 「わっ・・・・・びっくりしたぁ・・・・・」 |

|

ソージロウ 「・・・・・・・・・・・・」 |

ダルそうな、面倒そうな、そんな様子の青年。

|

エディアン 「あら貴方は!ロストのおひとりじゃないですか!!」 |

|

白南海 「・・・・・何でこう急に出てくる奴が多いんだッ」 |

|

ソージロウ 「・・・・・・・・・あのぅ。」 |

ふたりの反応を気にすることなく、

|

ソージロウ 「・・・ゲーセン。ゲーセンあったら教えて。」 |

前髪を手でくしゃっとさせて、目のあたりを隠す。

|

ソージロウ 「格ゲー、できるとこ。・・・・・・そんだけ。」 |

そう言って、さっさと姿を消してしまう。

|

エディアン 「消えちゃった・・・・・口数の少ない、物静かな子ですねぇ。」 |

|

白南海 「ゲーセン、ゲーセンっすか。 雀荘じゃダメかね。行きつけならたまに格闘もあるんだが。」 |

|

エディアン 「うーん、私もあまり詳しくないですねぇ。専らスチー・・・・・あぁいや、なんでも。」 |

うーん、と悩むふたり。

|

白南海 「・・・・・・・・・ぁ、こうすりゃよかったっけな。そういや。」 |

白南海の姿が消える。

|

エディアン 「・・・退室の仕方は覚えたんですか。よくできました・・・っと!」 |

|

エディアン 「お役に立てずごめんなさい。私なりにも少し探してみますね!」 |

チャットが閉じられる――

TeamNo.10

|

|

スイーツ★インベーダー

|

ENo.121

脈打つチョコレート

どんな形になろうとも、生まれた心は有るが儘。

愛の記憶を抱く限り、齧られたって失せはしない。

空虚に放逐されようと、星空色を身に宿す。

そのチョコレートは確かに、脈打っている。

「有心 知世子から愛を込めて。そして願いと祈りを込めて。

――――流星を、あなたに!」

【名前】有心 知世子(うこころ ちよこ)/理外のチヨ子

【性別】女

【年齢】15歳

【体型】152cm/43kg

【陣営】アンジ/アンジ

【好きなもの】

お菓子、花、星、恋バナ、とある小説家の本、いつメン、彼氏

【嫌いなもの】

暴力、退屈、無価値、■■■

【住所】

http://lisge.com/ib/talk.php?p=1219

【詳細】

爆波津中学校の3年生。

チョコレート色の髪と、ハート模様のピンクの瞳が特徴。

夜空を閉じ込めたようなペンデュラムと、緑と橙の花のピンをいつも着けている。

表情豊かで行動力に溢れる。天体観測、読書、恋バナには特に熱心。

幼馴染み二人と仲良しの小説家さんの三人を『いつメン』と呼称して仲良くしている。

7歳年上の同居人がいる。

所謂恋仲というやつで、誰よりも何よりも愛している。

二人で一つの星空であり、永遠を誓い合った王子と姫。

何処でも何時でも、ずっと一緒。

【正体】

大切な人と手を繋いで新しい世界に向かう筈だったチョコレートの少女。

否定された魂は肉体から弾き飛ばされ、アンジニティに堕ちた。

今は形のない虚の化物になりつつあるが、内に秘めた希望がその魂を繋ぎ止めている。

彼女の願いは『否定された存在を幸せにすること』だ。

恋人を、家族を、幼馴染みを、友人を、アンジニティを。

幸せにする為に、侵略を行う。

【異能】

『甘美な流星』─éclat・chocolat─

星の力を使い、治癒効果のあるチョコレートを生み出す。

生み出されるチョコは様々で、チョコを使った他のお菓子も出せる。

(チョコが苦手でも、何故かすんなり食べられるかも)

軽傷から重傷、ストレス解消まで幅広く癒せるが、重い怪我や苦悩であるほど星の力が必要。

星の力の吸収・使用中は、毛先が夜空色に光り瞳の色が変化する。

ハザマでは効果が強化される他、チヨ子が許可した者以外には毒物となる。

空虚、虚無に縁のあるものに対しては、より効果的な治療薬となる。

『永久のワルツ』─valse pour ma sucrette─

自分の肉体を結晶体、流動体、霧状体の三種類に変容させる。

【結晶】結晶に包まれる。破片は光になって消える為、無害。

【流動】液状になる。スライムに近く、絡み付いたり伸び縮み出来る。

【霧状】霧状になる。物体をすり抜ける事が可能だが、自分からも干渉は不可能。

変容する際に、たまに10cm程度の使役生物を二匹生み出す。

使役生物は頭が悪く、使い物にならない。飽きたら勝手に消える。

ハザマでは常時変容状態になり、本質の“命を生み出す”事に特化する。

使役生物は自分の意志関係なく生み出され、時間が経過すると周りの者を見境なく襲い始める。

最終的にチヨ子の手によって殺される事で、役目を終える。

――――――――――――――

健気に主の帰りを待つ、籠がひとつと鳥が一羽。

鳥籠の鍵が開いたとて、鳥はひたすら主を待つ。

時計の針がチクタクと、脳裏で響いて責め立てる。

どうかこのまま永遠に、貴方の事を想わせて。

「──ワタシの事が必要ですか?」

【名前】籠草 飛鳥(かごくさ あすか)

【性別】女

【年齢】25歳

【体型】151cm/45kg

【陣営】イバラ/???

【好きなもの】

歌唱、鳥類、コーヒー、■■

【嫌いなもの】

蔑視、ピーマン、■■

【住所】

http://lisge.com/ib/talk.php?p=2999

【詳細】

黒髪で黄色の目、白衣が特徴的な医学・薬学系の研究員。

二つのネックレスと左手薬指の指輪を、常時身に着けている。

口を開くとよく囀ずる。

感情の起伏が激しく落ち込みやすい部分も。

籠草という苗字は偽りであり、本来の苗字は黒歌(くろうた)。

他人には籠草と名乗り、バレるまでは隠し通す。

【異能】

『黒歌鳥のからくり時計』─tick tock twirl─

固定し、持続させる異能。

とある歌を歌う事をトリガーに発動し、飛鳥の後ろから現れるからくり時計から機械の黒歌鳥が舞う。

飛んでいるものは飛んだまま、浮いているものは浮いたまま。

そんな風に、ただの物体から周囲の人間、他人の異能によって起きた事象や近辺の天候等も固定できる。

ただ物体に対しては一日につき12回まで、それ以外に使用した場合は1回で物体5回分計算。

12回を超過すると、気絶して大きな代償を払う事になる。

ハザマでは計24回までは可能。

――――――――――――――

その身を持って、償わねばならぬものがある。

その身を持って、果たさねばならぬことがある。

助からなくても。報われなくとも。

深海に、救いの手など存在せずとも。

「オレはいつでも、此処から見てますよ」

【名前】神々廻 のぞみ(ししば ―)

【性別】男

【年齢】24歳

【体型】188cm/71kg

【陣営】アンジ/イバラ

【好きなもの】

空、海、工作、甘味、接触

【嫌いなもの】

自分、孤独、軽薄な言葉

【住所】

http://lisge.com/ib/talk.php?p=4114

【詳細】

長い青髪に赤い瞳を持つ男。人前ではマスクを外さない。

マシカ区の海辺にある雑貨店『Monologia』の店主。

知世子の従兄弟でもある。

無表情に等しいが友好的。自由に生きる事を重視している。

他人との距離感を測るのが下手。

物理的に距離感を計るのも苦手。よく低い天井に頭をぶつける。

【異能】

『甘美な流水』─làpiz de labios─

自分の声を聞いた相手に好意を抱かせる異能。

口が隠れていたり相手の視界に入らなければ、無効化可能。

独り言や相手に対する言葉ではなくとも条件を満たす限り有効で、発した声や言葉が対象を特定したものである程に強力になる。

名前を呼ぶだけで、偽りの好意と同時に発情を促してしまう程に。

意識すれば相手に指定した感情を抱かせることも可能だが、精神と肉体に負担がかかる為あまり使用しない。

『水泡に帰す』─fruta prohibida─

彼はこの異能について普段口にしない。

【正体】

"死"を否定された事により堕ちてしまったイバラシティの住民。

アンジニティでとある邪神の血肉を口にしてしまい、その身体を復活の為に扱われている。

しかし神の血肉を喰らい半分程その力を奪ってしまった故にのぞみは意識と肉体の主導権を完全には失っておらず、邪神をイバラシティに行かせない為にも侵略には手を貸さない。

【全員の連絡先】

http://lisge.com/ib/talk.php?p=2638

【PL情報】

何でもフリーなイバラ初心者です。

手探りですが、よろしくお願いします。

既知設定はお気軽にどうぞ。

多分置きレス多めになります。

Twitter

@SeventhSora

サブの飛鳥のプロフ絵はNo.119様から!

ありがとうございます!

愛の記憶を抱く限り、齧られたって失せはしない。

空虚に放逐されようと、星空色を身に宿す。

そのチョコレートは確かに、脈打っている。

「有心 知世子から愛を込めて。そして願いと祈りを込めて。

――――流星を、あなたに!」

【名前】有心 知世子(うこころ ちよこ)/理外のチヨ子

【性別】女

【年齢】15歳

【体型】152cm/43kg

【陣営】アンジ/アンジ

【好きなもの】

お菓子、花、星、恋バナ、とある小説家の本、いつメン、彼氏

【嫌いなもの】

暴力、退屈、無価値、■■■

【住所】

http://lisge.com/ib/talk.php?p=1219

【詳細】

爆波津中学校の3年生。

チョコレート色の髪と、ハート模様のピンクの瞳が特徴。

夜空を閉じ込めたようなペンデュラムと、緑と橙の花のピンをいつも着けている。

表情豊かで行動力に溢れる。天体観測、読書、恋バナには特に熱心。

幼馴染み二人と仲良しの小説家さんの三人を『いつメン』と呼称して仲良くしている。

7歳年上の同居人がいる。

所謂恋仲というやつで、誰よりも何よりも愛している。

二人で一つの星空であり、永遠を誓い合った王子と姫。

何処でも何時でも、ずっと一緒。

【正体】

大切な人と手を繋いで新しい世界に向かう筈だったチョコレートの少女。

否定された魂は肉体から弾き飛ばされ、アンジニティに堕ちた。

今は形のない虚の化物になりつつあるが、内に秘めた希望がその魂を繋ぎ止めている。

彼女の願いは『否定された存在を幸せにすること』だ。

恋人を、家族を、幼馴染みを、友人を、アンジニティを。

幸せにする為に、侵略を行う。

【異能】

『甘美な流星』─éclat・chocolat─

星の力を使い、治癒効果のあるチョコレートを生み出す。

生み出されるチョコは様々で、チョコを使った他のお菓子も出せる。

(チョコが苦手でも、何故かすんなり食べられるかも)

軽傷から重傷、ストレス解消まで幅広く癒せるが、重い怪我や苦悩であるほど星の力が必要。

星の力の吸収・使用中は、毛先が夜空色に光り瞳の色が変化する。

ハザマでは効果が強化される他、チヨ子が許可した者以外には毒物となる。

空虚、虚無に縁のあるものに対しては、より効果的な治療薬となる。

『永久のワルツ』─valse pour ma sucrette─

自分の肉体を結晶体、流動体、霧状体の三種類に変容させる。

【結晶】結晶に包まれる。破片は光になって消える為、無害。

【流動】液状になる。スライムに近く、絡み付いたり伸び縮み出来る。

【霧状】霧状になる。物体をすり抜ける事が可能だが、自分からも干渉は不可能。

変容する際に、たまに10cm程度の使役生物を二匹生み出す。

使役生物は頭が悪く、使い物にならない。飽きたら勝手に消える。

ハザマでは常時変容状態になり、本質の“命を生み出す”事に特化する。

使役生物は自分の意志関係なく生み出され、時間が経過すると周りの者を見境なく襲い始める。

最終的にチヨ子の手によって殺される事で、役目を終える。

――――――――――――――

健気に主の帰りを待つ、籠がひとつと鳥が一羽。

鳥籠の鍵が開いたとて、鳥はひたすら主を待つ。

時計の針がチクタクと、脳裏で響いて責め立てる。

どうかこのまま永遠に、貴方の事を想わせて。

「──ワタシの事が必要ですか?」

【名前】籠草 飛鳥(かごくさ あすか)

【性別】女

【年齢】25歳

【体型】151cm/45kg

【陣営】イバラ/???

【好きなもの】

歌唱、鳥類、コーヒー、■■

【嫌いなもの】

蔑視、ピーマン、■■

【住所】

http://lisge.com/ib/talk.php?p=2999

【詳細】

黒髪で黄色の目、白衣が特徴的な医学・薬学系の研究員。

二つのネックレスと左手薬指の指輪を、常時身に着けている。

口を開くとよく囀ずる。

感情の起伏が激しく落ち込みやすい部分も。

籠草という苗字は偽りであり、本来の苗字は黒歌(くろうた)。

他人には籠草と名乗り、バレるまでは隠し通す。

【異能】

『黒歌鳥のからくり時計』─tick tock twirl─

固定し、持続させる異能。

とある歌を歌う事をトリガーに発動し、飛鳥の後ろから現れるからくり時計から機械の黒歌鳥が舞う。

飛んでいるものは飛んだまま、浮いているものは浮いたまま。

そんな風に、ただの物体から周囲の人間、他人の異能によって起きた事象や近辺の天候等も固定できる。

ただ物体に対しては一日につき12回まで、それ以外に使用した場合は1回で物体5回分計算。

12回を超過すると、気絶して大きな代償を払う事になる。

ハザマでは計24回までは可能。

――――――――――――――

その身を持って、償わねばならぬものがある。

その身を持って、果たさねばならぬことがある。

助からなくても。報われなくとも。

深海に、救いの手など存在せずとも。

「オレはいつでも、此処から見てますよ」

【名前】神々廻 のぞみ(ししば ―)

【性別】男

【年齢】24歳

【体型】188cm/71kg

【陣営】アンジ/イバラ

【好きなもの】

空、海、工作、甘味、接触

【嫌いなもの】

自分、孤独、軽薄な言葉

【住所】

http://lisge.com/ib/talk.php?p=4114

【詳細】

長い青髪に赤い瞳を持つ男。人前ではマスクを外さない。

マシカ区の海辺にある雑貨店『Monologia』の店主。

知世子の従兄弟でもある。

無表情に等しいが友好的。自由に生きる事を重視している。

他人との距離感を測るのが下手。

物理的に距離感を計るのも苦手。よく低い天井に頭をぶつける。

【異能】

『甘美な流水』─làpiz de labios─

自分の声を聞いた相手に好意を抱かせる異能。

口が隠れていたり相手の視界に入らなければ、無効化可能。

独り言や相手に対する言葉ではなくとも条件を満たす限り有効で、発した声や言葉が対象を特定したものである程に強力になる。

名前を呼ぶだけで、偽りの好意と同時に発情を促してしまう程に。

意識すれば相手に指定した感情を抱かせることも可能だが、精神と肉体に負担がかかる為あまり使用しない。

『水泡に帰す』─fruta prohibida─

彼はこの異能について普段口にしない。

【正体】

"死"を否定された事により堕ちてしまったイバラシティの住民。

アンジニティでとある邪神の血肉を口にしてしまい、その身体を復活の為に扱われている。

しかし神の血肉を喰らい半分程その力を奪ってしまった故にのぞみは意識と肉体の主導権を完全には失っておらず、邪神をイバラシティに行かせない為にも侵略には手を貸さない。

【全員の連絡先】

http://lisge.com/ib/talk.php?p=2638

【PL情報】

何でもフリーなイバラ初心者です。

手探りですが、よろしくお願いします。

既知設定はお気軽にどうぞ。

多分置きレス多めになります。

@SeventhSora

サブの飛鳥のプロフ絵はNo.119様から!

ありがとうございます!

8 / 30

336 PS

チナミ区

J-19

J-19

#交流歓迎

1

#片道切符チャット

1

初心者マークついてます

2

【うちの子】貸し借りOKコミュ

5

ログまとめられフリーの会

公立爆波津中学校

8

両陣営の和平を真面目に考える会

10

召喚士の館(具現コミュ)

6

チキンレース

31

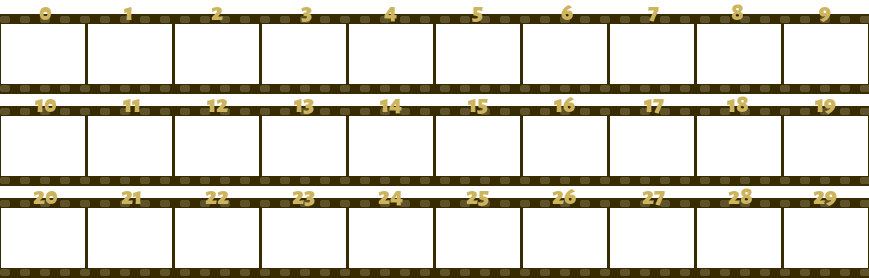

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |

| 1 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||

| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |

| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |

| 4 | 駄物 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV50)[防具]活力10(LV50)[装飾]体力10(LV50) | |||

| 5 | 黒いリボン | 武器 | 35 | 回復10 | - | - | 【射程3】 |

| 6 | つばめの羽飾り | 法衣 | 26 | 活力15 | - | 幸運5 | |

| 7 | 雑木 | 素材 | 15 | [武器]回復10(LV15)[防具]活力10(LV15)[装飾]体力10(LV15) | |||

| 8 | ネジ | 素材 | 15 | [武器]貫撃10(LV25)[防具]地纏10(LV25)[装飾]舞乱10(LV25) | |||

| 9 | くさもち | 料理 | 55 | 治癒10 | 充填10 | 増幅10 | |

| 10 | パン耳グラタン | 料理 | 55 | 体力10 | 幸運10 | 活力10 | |

| 11 | 白い花弁の髪飾り | 装飾 | 35 | 祝福10 | - | - | |

| 12 | 不思議なお酒 | 料理 | 67 | 攻撃10 | 防御10 | 強靭15 | |

| 13 | 不思議な雫 | 素材 | 10 | [武器]水纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV10)[装飾]耐水10(LV20) | |||

| 14 | 名も無き花のペンダント | 装飾 | 52 | 復活10 | - | - | |

| 15 | 橙と緑の花のコサージュ | 装飾 | 35 | 祝福10 | - | - | |

| 16 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||

| 17 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||

| 18 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||

[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 命術 | 10 | 生命/復元/水 |

| 自然 | 10 | 植物/鉱物/地 |

| 具現 | 10 | 創造/召喚 |

| 響鳴 | 5 | 歌唱/音楽/振動 |

| 百薬 | 10 | 化学/病毒/医術 |

| 装飾 | 25 | 装飾作製に影響 |

| 合成 | 20 | 合成に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |

| 射手座の弓矢 (ピンポイント) | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |

| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |

| 水瓶座の荒波 (ブラスト) | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |

| 乙女座の口付け (ヒール) | 7 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| 捕食欲求の特異点 (ドレイン) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |

| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |

| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |

| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |

| ストーンブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |

| いたずら隕石 (クリエイト:タライ) | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |

| エチュード | 5 | 0 | 120 | 味全:DX増(4T) | |

| 甘美な流星 (ヒールポーション) | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |

| 希望の息吹 (プリディクション) | 5 | 0 | 120 | 味列:AG増(3T) | |

| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |

| 青い星の恵み (アクアシェル) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+火耐性増 | |

| コールドウェイブ | 5 | 0 | 80 | 敵4:水撃&凍結+自:炎上 | |

| 星の鼓動 (アクアリカバー) | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 | |

| 蠍座の一撃 (クリエイト:ホーネット) | 5 | 0 | 80 | 敵貫:地痛撃&衰弱 | |

| アースタンブア | 5 | 0 | 100 | 敵:地撃&自:3D6が15以上ならMHP・MSP増 | |

| ヒールハーブ | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |

| クリエイト:パワードスピーカー | 5 | 0 | 130 | 自:魅了LV増 | |

| 身を食む空虚 (クリエイト:ヴェノム) | 5 | 0 | 90 | 敵:猛毒・麻痺・腐食 | |

| 大好きな物 (クリエイト:メガネ) | 5 | 0 | 100 | 味:DX・AG増(5T) | |

| トランス | 5 | 0 | 100 | 自:混乱+自:AT・HL増+魅了を祝福化 | |

| 決3 | 満ちる星影 (マナポーション) | 6 | 0 | 50 | 味傷:HP・SP増 |

| 魚座の秘薬 (アクアヒール) | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |

| 決1 | さよなら超新星 (ブルーム) | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 |

| 決2 | 星雲ベッド (ファーマシー) | 6 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |

| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |

| クリエイト:マナクリスタル | 5 | 0 | 110 | 味:充填LV増 | |

| 月の海の雫 (レジスト) | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+肉体精神変調防御 | |

| お手伝いうさちゃん (サモン:スライム) | 5 | 2 | 300 | 自:スライム召喚 | |

| お手伝いふわちゃん (サモン:サーヴァント) | 6 | 5 | 300 | 自:サーヴァント召喚 | |

| やさしいおうじさま (サモン:ウンディーネ) | 5 | 5 | 400 | 自:ウンディーネ召喚 | |

| 決3 | ヒールミスト | 5 | 0 | 200 | 味全:HP増+敵全:射程3以上ならDX減(2T) |

| リビルド | 5 | 0 | 300 | 自:連続増+総行動数を0に変更+名前に「クリエイト」を含む全スキルの残り発動回数増 |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |

| 落とし子のささやき (堅守) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |

| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |

| 揺らめく星あかり (守勢) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |

| ゆかりのリボン (献身) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |

| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |

| 夜空のペンデュラム (隠者) | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |

| 召喚強化 | 6 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:具現LVが高いほど自身の召喚するNPCが強化 | |

| 決3 | 荒波の腕 (五月雨) | 5 | 4 | 0 | 【スキル使用後】敵:3連水撃 |

| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |

| 星の祝福 (水の祝福) | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |

| 薬師 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |

| 駄物発生 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『合成』で、合成成功時に自分にアイテム「駄物」が手に入る。(実験除く、1更新1つまで) |

最大EP[20]

| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |

|

残留思念ノ結合 (ヒール) |

0 | 50 | 味傷:HP増 | |

|

爆弾ちゃん (ブラスト) |

0 | 50 | 敵全:攻撃 | |

|

つよい風 (ウィンドカッター) |

0 | 50 | 敵3:風撃 | |

|

『《邪悪》冠する者』 (タクシックゾーン) |

0 | 140 | 敵全:猛毒 | |

|

写本“フィジカルブースター” (フィジカルブースター) |

0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 | |

|

化 (ヴィジランス) |

0 | 30 | 自:AG増(2T)+次受ダメ減 |

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

| [ 2 ]ウォーターフォール | [ 1 ]ファーマシー | [ 3 ]ワンオンキル |

| [ 1 ]ガードフォーム | [ 1 ]ハードブレイク | [ 1 ]ストライク |

| [ 3 ]ヒールポーション | [ 2 ]ブルーム | [ 2 ]ウィンドカッター |

| [ 2 ]アサルト |

PL / 七日空