<< 12:00~13:00

森大路ビル1Fに店舗を構える喫茶店。

「ボルケーノ級」を売りにする、とあるレストラン。

閑散とした店内に、人物が一人。

「保冷剤足りないなぁ…もういっそ全部ここで飲み干すか

「こんちはー……ぁ?」

「……って 今日もう閉店…あ、表の札変え忘れてた」

覗き込む様に入ってきた客人は中の様子が思ったより閑散しているのに気づいた。

「来たものはしょうがない、らっしゃい。」

てっきりそうなのかと見えた貴方に尋ねる。

「あ、すいません。開店前でしたか?」

「いんや 間違ってないよ もうそろ閉めるとこだけど」

「まだ時間あるし 接客いたしますぜ」

「あぁ、良かった ……ん?」

「ん?」

今の物言いに少しあれ?とは感じつつも接客致すとの事なので

「いえ、それじゃあ。」

遠慮なく入って、厨房に一番近い所のカウンター席に座るだろう。

荷物をぽいぽいとレジに引っ込めて

「多分あなたが最後のお客ってこと」

「ご注文どうぞー。なんでもあるよ、なんでも。おすすめのサイズはボルケーノ級です」

「…何といったらいいか。」

「幸運というか、不幸中の幸いというか。閉めるってのは、本当に今日でこの店を?」

「そ。まぁ溜まり場として鍵は別の人にあげちゃうけど、私が料理長兼ウェイトレスをするのは最後になるね」

「溜まり場、成程…。お引越しされる感じですか。」

「どっちかというと夜逃げの方が近いかな?」

「え、夜逃げ!?」

「夜逃げ」

頷き。

「そいつはそのー、いいんすか、穏やかじゃないというか。」

「接客されてる場合ではないのでは。」(´◔ω◔)

「いいのいいの 初めてじゃないし慣れたことだから」

「拠点を転々とするのも悪くないものだよ・・・まぁ」

「ここは居心地よかったし 多少残念ではあるんだけどね」

「………。」

少し考える素振りを見せて

「そう、か。えぇっと、それじゃあ。」

ボルケーノ級と言われるメニューを見て、一番お勧めそうなのを探す。

メニューと書かれた表にはドリンクしか書いていない

「あ 食事は口頭でどうぞー。なんでも作れますから。

「好きな食材を言うもよし 好きな料理をいうもよし。

食材も料理も、各々の最高のパフォーマンスで仕上げることができますよー」

「なんでも?」

「女に二言はない」

「言ったね。それじゃあ。

カツカレー、エビフライ、スパゲッティ、ミートドリア、マルガリータピッツア。」

「大食漢であった!!」

「意外と結構食べますよ。」

「ではそれらの”ボルケーノ級”はいかがでしょう?」

にんまり彼女は笑った。

「勿論、そのつもりですとも。最後って言うんなら今のうちに挑んでおかなくちゃもったいない!」

「いい心意気だぁ!」

「ん~・・・15分 お待ちくださいな」

こちらも腕まくりをしつつ 戦場に赴くかのように厨房へと進んでいく

「あの注文量をたった15分で…!?」

「すべての食材を最適な方法で最短で同時に進めれば何のそのさ」

「というわけで ばい!」デュワ!!

ではお手並み拝見、と。

一体ボルケーノ級とはいかほどの物か、ゆっくり待つ。

―――15分後―――

「はいまずはカツカレー」

どんと淵の高い大皿に茶色い物体が載っている。

カレーか と思いきやそれはカツだった

「底深いな、カレーで見えな いや待て!?これは…」

「全部カツだと!?」

一塊の豚肉が丁寧に上げられ 皿に鎮座している。

少しナイフを入れてみると 中からとろりとコメとカレールーが出てくる。

さながらカレーパンのようだ

「……ほ~~~~~!中からカレーライスが一緒に。」

「お米を炊く時間も勿体なかったので一遍に揚げました 大丈夫 ちゃんとふっくら炊けてる」

「通だねぇ」

「湯気を見ただけで炊き加減が解る。絶妙な炊きの仕上がりにコメが光っているなぁ!」

カツの中にカレーとライスまで一緒とは面白い工夫だと。

「それじゃ、いただきます。」

礼儀良く手を合わせて、スプーンでカレーとライスを掬い一口。

ハフッ、ハフッと。

一口一口、量をものともしせずガツガツと平らげていく。。

そして1時間半をかけてカラン、と注文した料理の皿にスプーンの音が響く。

パァン、と両手の音が鳴る。

成し遂げたかのような満足感に椅子にもたげる。

「……ごっつぁんです!」

「いやぁびっくり。マジで平らげたね」

「ちょっときつかったけどね、満足した!」

「尊ちゃんでもここまでの食べっぷりはなかなかみないよ、料理人の本懐だね」

「なはは、友達かい?尊ちゃんって。」

「そう 別名パーティメンバーかな。お兄さんはきいたことない?」

「夢の中でここ、イバラシティが外なる者たちに襲撃を受けてるって話」

「それを真に受けてチームを結成して結構立ちますね。」

「今では他人事と笑えないくらい実感が出てますけど」

「言い出しっぺはどっかにいっちゃいましたけどね」

「…へえ、そんな話が。噂で少し聞いたことあるかも。」

「成程ー、リーダーは既にこの街にはおらず、かぁ。」

「……あ、もう一つ注文良いかな。」

「はいよいよ」

「食後のデザート……。」

「んーー、流石にちょっと別腹はきついか。」

「……じゃあ」

メミューを見ながら、人差し指をひとつ立てる。

「ホットミルク、ひとつ。」

屈託なく笑いながら注文した。

どことなく、その表情が。

誰かを思い浮かばせるものかもしれない。

「………ッハ。

いけないいけない見とれてしまった、ホットミルク了解~」

こほん、と厨房に入ってものの2分で出てくる

「はいよ さすがに普通サイズだよ」

「ども、あーあと。すいません砂糖を。」

「ほいほい」こつん と砂糖のツボを置く

と同時に

慣れた手つきで

さも当然のように

突如として

今田は自身の首筋に違和感を覚える。

気づいたときには 特に傷もなく目の前には

極細の針に滴る血を光に照らしてみている彼女の姿がある。

「 ―――――?…」

違和感に手を触れて、何もないと、彼女を見て。

唯、その彼女を見て口を呆ける様に開けて、目を見開いて彼女の目を見てた。

静寂。

「…? お砂糖どうぞ。あ、ガムシロのがよかったですか?」

「…ガムシロップも、勿論良いけど。」

自分の首筋を撫で。

「…ここを出る原因は……それ?」

彼女に聞いてみた。

「5割は正解ですかねぇ あ 想像してるのとは違うと思いますよ???」

「私がここを出るのはこっちが原因なんで」

べーっと舌を出す

「…?」

そっと 舌の上に血 あなたの血液をおとす

「ん~…この高血圧は今の揚げ物パラダイスの影響とみて間違いはないとして」

「武術の心得と魔術の心得 おっと義手ですか 全く気付かなかった」

「それと カップ麺かな?もう少し控えることをお勧めします」

「焼き豚ラーメン好きなのがばれた…。」

「そしてー・・・ほー」

「これは私も初めて”味わう”な」

「多重人格は何度かあるけど それとも違う さらに異質さ」

「・・・2・・・いや3かな?」

「お互い苦労してるようで 今の一瞬で親近感湧きました」

「あーこれは新展開 できればリッターほしい」

「…苦労かぁ、まぁー。倫理観とかではここでも数人におかしいとは。」

がりッと人差し指をかみ切り。

おいで、と言わんばかりに血を垂らす指を貴方の口元に差し出す。

「…ほぇ?」

「君の場合は、金より此方とみた。」

「リッター、でよければ賄える。君の料理によるものだが。」

「あれ、引かないんですね」

「思いっきりドン引きされること前提で話してたのに」

そのまま片手でミルクを頂きつつ。

「甘っ…今ので今のを言い当てたのは、憶測すれば行き当たるよ。

「確実じゃないけど、君も苦労してるのだと、そして。」

「あいつもこうしてなんでも甘くしていたが、ウーロン茶とか。」

「去る君に、こんなことしかできないとは、思いたくないけどね。」

「ホットウーロン茶に砂糖は犯罪ですよ」

「其れは私も思う。」

「単刀直入に変な人ですね お兄さん」

「そんなまさか、私が血を欲してるとか、そんな吸血鬼じゃあるまいし。」

「そんな、ねぇ」

喋る貴方の口に、人足し指を突っ込んだ。

「襲わえあーーー」

口からどくどくっと適量が流れてくる。

指からとは思いにくい量が口の中を満たし、彼女は余さずその血をを頂き啜った。

「ぷはっ。新しい世界が見えそう…!」

「見えそうなら、まぁ。」

苦笑しながら。

「次行く道は迷わない、ってとこだろうか」

「………悔やむな、全く。決してこういうのを望んだわけじゃないけど、そう。」

指の切り傷を拭きとり

「もっと早く、別の形で逢いたかったとは言う。」

「私ももっとお話ししたかったよ すごい興味出た」

「でももう足跡聞こえちゃってるんだよね」

「ほんとに 歯車がちょっとズレてしまった感じだ」

「そう、か。」

「いいもの見せてくれてありがとう 最後のお客様」

「お代は取らないよ もう店長もいないし」

「其れは此方こそだ。凄いし美味しかった、君の料理。」

「またいつか食べたいかもな。この先の運が良ければ。」

「……なら、最後に一つ。」

「ほい」

「此処に残る私に、出来る事はあるだろうか。」

「頼みでもいい、聞こう。」

「そしたらそうだね」

「ここを根城にしてたチームの行く末を見届けてほしいかなぁ」

「お兄さんはお兄さんでやることがあるんだろうけど」

「接触してとまでは言わない 見てるだけでいいんだ」

「夜逃げにはなんの抵抗もない私だけど 唯一最初で最後の心残りだからさ」

「…わかった、その頼み聞き入れよう。」

「いい人だ・・・あ そうだ」

「これは料理人ではない私のひとこと」荷物をまとめ終え

「?」

「今日の今の食事カロリーを計算した結果 体系維持のために3時間の有酸素運動をお勧めします」

「またコレステロール値増加により今晩は足と顔のむくみがえぐいことになるよ」

「by医者の私」

「……。」

「あっはは…肝に銘じておきます。」

「君もまぁ大変だとは思うけれど、どこに行っても元気で。もしも…。」

「世界の外のどこかにいる、森那絢莉栖っていう少年に逢えたら。」

「よろしく言っておいて欲しい、転々してるだろうから、難しいだろうけど。」

「………。」くすっと笑って

「了解したよ でもきっと会うことはないと思うよ」

「あえて私の名前は公開しないでおこう それじゃね お兄さん」

「あぁ、それじゃあ………また。」

「やだなぁ そんなにお兄さんが暗くなることないのに」

「・・・おっとほんとにヤバイ 鍵は開けといて大丈夫だから」

「ん。」

そう言えばアイツのときは、声張り上げてたなぁと。

「悲観はしてないよ、大丈夫。」

「『出会いと別れを繰り返して、其れでも世界は廻っていく。』」

「そういうものだよ、『夜を廻る者』、おいき。」

「そんな見送られ方は初めてだ」

「見送ってくれる人がいるのは気分がいいね ほんと」

「では・・・まいどありがとうございましたー」

裏口へ行った彼女を見届ける。

静寂が募る。

たった一度となった出会いには惜しい、と気持ちが嘆いてはいた。

だがこれもひとつの結末で在り、偶然の産物でもある。

少なくとも、名も知らぬ料理人がこの世界に居たことを。

生き続ける限り、自分の中で、『彼』と同じく。

この世界に彼女はともに廻り続けるだろう。

ItemNo.17 を食そうとしましたが、何か美味しいモノの幻を見ていたようです。

T.Modern(1664) から ビーフ を受け取りました。

命術LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)

ウルファンター(1539) の持つ ItemNo.22 ペットボトル から装飾『パーティクルロケット』を作製しました!

T.Modern(1664) により ItemNo.11 車前草 から射程1の武器『円環・翡霹翠靂之袷』を作製してもらいました!

⇒ 円環・翡霹翠靂之袷/武器:強さ237/[効果1]共鳴15 [効果2]- [効果3]-【射程1】

ウルファンター(1539) により ItemNo.11 円環・翡霹翠靂之袷 に ItemNo.22 雑木 を付加してもらいました!

⇒ 円環・翡霹翠靂之袷/武器:強さ237/[効果1]共鳴15 [効果2]回復10 [効果3]-【射程1】

サイタマ(884) とカードを交換しました!

マネキン (アウデンティア)

マスフレイム を研究しました!(深度0⇒1)

マスフレイム を研究しました!(深度1⇒2)

ボンバルディエ を研究しました!(深度0⇒1)

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

エイゴウオー(1341) は 霞石 を入手!

マルドゥック(1534) は 霞石 を入手!

ウルファンター(1539) は 緑星石 を入手!

T.Modern(1664) は 緑星石 を入手!

T.Modern(1664) は 燐灰石 を入手!

マルドゥック(1534) は 燐灰石 を入手!

T.Modern(1664) は 燐灰石 を入手!

マルドゥック(1534) は 羽 を入手!

カミセイ区 B-18(草原)に移動!(体調21⇒20)

カミセイ区 B-19(草原)に移動!(体調20⇒19)

カミセイ区 B-20(山岳)に移動!(体調19⇒18)

オオキタ区 B-1(山岳)に移動!(体調18⇒17)

オオキタ区 B-2(沼地)に移動!(体調17⇒16)

MISSION!!

カミセイ区 B-19:ゆ~ぱらだいす が発生!

- エイゴウオー(1341) が経由した カミセイ区 B-19:ゆ~ぱらだいす

- マルドゥック(1534) が経由した カミセイ区 B-19:ゆ~ぱらだいす

- ウルファンター(1539) が経由した カミセイ区 B-19:ゆ~ぱらだいす

- T.Modern(1664) が経由した カミセイ区 B-19:ゆ~ぱらだいす

[844 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[412 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

[464 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型

[156 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型

[340 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型

[237 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型

[160 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型

[97 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和

[41 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化

[17 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破

ぽつ・・・

ぽつ・・・

サァ・・・――

雨が降る。

よく見ると雨は赤黒く、やや重い。

降ってくる雨を手で受け止める。

雨は手に当たると同時に赤い煙となり消えてしまう。

地面にも雨は溜まらず、赤い薄煙がゆらゆらと舞っている。

チャットが閉じられる――

邪魔者を消そうと飛び掛かってくるッ!!

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.

-番外-

森大路ビル1Fに店舗を構える喫茶店。

「ボルケーノ級」を売りにする、とあるレストラン。

閑散とした店内に、人物が一人。

少女

メイド服で右手にフラスコ、左手に輸血パックを持った少女。

「保冷剤足りないなぁ…もういっそ全部ここで飲み干すか

「こんちはー……ぁ?」

「……って 今日もう閉店…あ、表の札変え忘れてた」

覗き込む様に入ってきた客人は中の様子が思ったより閑散しているのに気づいた。

「来たものはしょうがない、らっしゃい。」

てっきりそうなのかと見えた貴方に尋ねる。

「あ、すいません。開店前でしたか?」

「いんや 間違ってないよ もうそろ閉めるとこだけど」

「まだ時間あるし 接客いたしますぜ」

「あぁ、良かった ……ん?」

「ん?」

今の物言いに少しあれ?とは感じつつも接客致すとの事なので

「いえ、それじゃあ。」

遠慮なく入って、厨房に一番近い所のカウンター席に座るだろう。

荷物をぽいぽいとレジに引っ込めて

「多分あなたが最後のお客ってこと」

「ご注文どうぞー。なんでもあるよ、なんでも。おすすめのサイズはボルケーノ級です」

「…何といったらいいか。」

「幸運というか、不幸中の幸いというか。閉めるってのは、本当に今日でこの店を?」

「そ。まぁ溜まり場として鍵は別の人にあげちゃうけど、私が料理長兼ウェイトレスをするのは最後になるね」

「溜まり場、成程…。お引越しされる感じですか。」

「どっちかというと夜逃げの方が近いかな?」

「え、夜逃げ!?」

「夜逃げ」

頷き。

「そいつはそのー、いいんすか、穏やかじゃないというか。」

「接客されてる場合ではないのでは。」(´◔ω◔)

「いいのいいの 初めてじゃないし慣れたことだから」

「拠点を転々とするのも悪くないものだよ・・・まぁ」

「ここは居心地よかったし 多少残念ではあるんだけどね」

「………。」

少し考える素振りを見せて

「そう、か。えぇっと、それじゃあ。」

ボルケーノ級と言われるメニューを見て、一番お勧めそうなのを探す。

メニューと書かれた表にはドリンクしか書いていない

「あ 食事は口頭でどうぞー。なんでも作れますから。

「好きな食材を言うもよし 好きな料理をいうもよし。

食材も料理も、各々の最高のパフォーマンスで仕上げることができますよー」

「なんでも?」

「女に二言はない」

「言ったね。それじゃあ。

カツカレー、エビフライ、スパゲッティ、ミートドリア、マルガリータピッツア。」

「大食漢であった!!」

「意外と結構食べますよ。」

「ではそれらの”ボルケーノ級”はいかがでしょう?」

にんまり彼女は笑った。

「勿論、そのつもりですとも。最後って言うんなら今のうちに挑んでおかなくちゃもったいない!」

「いい心意気だぁ!」

「ん~・・・15分 お待ちくださいな」

こちらも腕まくりをしつつ 戦場に赴くかのように厨房へと進んでいく

「あの注文量をたった15分で…!?」

「すべての食材を最適な方法で最短で同時に進めれば何のそのさ」

「というわけで ばい!」デュワ!!

ではお手並み拝見、と。

一体ボルケーノ級とはいかほどの物か、ゆっくり待つ。

―――15分後―――

「はいまずはカツカレー」

どんと淵の高い大皿に茶色い物体が載っている。

カレーか と思いきやそれはカツだった

「底深いな、カレーで見えな いや待て!?これは…」

「全部カツだと!?」

一塊の豚肉が丁寧に上げられ 皿に鎮座している。

少しナイフを入れてみると 中からとろりとコメとカレールーが出てくる。

さながらカレーパンのようだ

「……ほ~~~~~!中からカレーライスが一緒に。」

「お米を炊く時間も勿体なかったので一遍に揚げました 大丈夫 ちゃんとふっくら炊けてる」

「通だねぇ」

「湯気を見ただけで炊き加減が解る。絶妙な炊きの仕上がりにコメが光っているなぁ!」

カツの中にカレーとライスまで一緒とは面白い工夫だと。

「それじゃ、いただきます。」

礼儀良く手を合わせて、スプーンでカレーとライスを掬い一口。

ハフッ、ハフッと。

一口一口、量をものともしせずガツガツと平らげていく。。

そして1時間半をかけてカラン、と注文した料理の皿にスプーンの音が響く。

パァン、と両手の音が鳴る。

成し遂げたかのような満足感に椅子にもたげる。

「……ごっつぁんです!」

「いやぁびっくり。マジで平らげたね」

「ちょっときつかったけどね、満足した!」

「尊ちゃんでもここまでの食べっぷりはなかなかみないよ、料理人の本懐だね」

「なはは、友達かい?尊ちゃんって。」

「そう 別名パーティメンバーかな。お兄さんはきいたことない?」

「夢の中でここ、イバラシティが外なる者たちに襲撃を受けてるって話」

「それを真に受けてチームを結成して結構立ちますね。」

「今では他人事と笑えないくらい実感が出てますけど」

「言い出しっぺはどっかにいっちゃいましたけどね」

「…へえ、そんな話が。噂で少し聞いたことあるかも。」

「成程ー、リーダーは既にこの街にはおらず、かぁ。」

「……あ、もう一つ注文良いかな。」

「はいよいよ」

「食後のデザート……。」

「んーー、流石にちょっと別腹はきついか。」

「……じゃあ」

メミューを見ながら、人差し指をひとつ立てる。

「ホットミルク、ひとつ。」

屈託なく笑いながら注文した。

どことなく、その表情が。

誰かを思い浮かばせるものかもしれない。

「………ッハ。

いけないいけない見とれてしまった、ホットミルク了解~」

こほん、と厨房に入ってものの2分で出てくる

「はいよ さすがに普通サイズだよ」

「ども、あーあと。すいません砂糖を。」

「ほいほい」こつん と砂糖のツボを置く

と同時に

慣れた手つきで

さも当然のように

突如として

今田は自身の首筋に違和感を覚える。

気づいたときには 特に傷もなく目の前には

極細の針に滴る血を光に照らしてみている彼女の姿がある。

「 ―――――?…」

違和感に手を触れて、何もないと、彼女を見て。

唯、その彼女を見て口を呆ける様に開けて、目を見開いて彼女の目を見てた。

静寂。

「…? お砂糖どうぞ。あ、ガムシロのがよかったですか?」

「…ガムシロップも、勿論良いけど。」

自分の首筋を撫で。

「…ここを出る原因は……それ?」

彼女に聞いてみた。

「5割は正解ですかねぇ あ 想像してるのとは違うと思いますよ???」

「私がここを出るのはこっちが原因なんで」

べーっと舌を出す

「…?」

そっと 舌の上に血 あなたの血液をおとす

「ん~…この高血圧は今の揚げ物パラダイスの影響とみて間違いはないとして」

「武術の心得と魔術の心得 おっと義手ですか 全く気付かなかった」

「それと カップ麺かな?もう少し控えることをお勧めします」

「焼き豚ラーメン好きなのがばれた…。」

「そしてー・・・ほー」

「これは私も初めて”味わう”な」

「多重人格は何度かあるけど それとも違う さらに異質さ」

「・・・2・・・いや3かな?」

「お互い苦労してるようで 今の一瞬で親近感湧きました」

「あーこれは新展開 できればリッターほしい」

「…苦労かぁ、まぁー。倫理観とかではここでも数人におかしいとは。」

がりッと人差し指をかみ切り。

おいで、と言わんばかりに血を垂らす指を貴方の口元に差し出す。

「…ほぇ?」

「君の場合は、金より此方とみた。」

「リッター、でよければ賄える。君の料理によるものだが。」

「あれ、引かないんですね」

「思いっきりドン引きされること前提で話してたのに」

そのまま片手でミルクを頂きつつ。

「甘っ…今ので今のを言い当てたのは、憶測すれば行き当たるよ。

「確実じゃないけど、君も苦労してるのだと、そして。」

「あいつもこうしてなんでも甘くしていたが、ウーロン茶とか。」

「去る君に、こんなことしかできないとは、思いたくないけどね。」

「ホットウーロン茶に砂糖は犯罪ですよ」

「其れは私も思う。」

「単刀直入に変な人ですね お兄さん」

「そんなまさか、私が血を欲してるとか、そんな吸血鬼じゃあるまいし。」

「そんな、ねぇ」

喋る貴方の口に、人足し指を突っ込んだ。

「襲わえあーーー」

口からどくどくっと適量が流れてくる。

指からとは思いにくい量が口の中を満たし、彼女は余さずその血をを頂き啜った。

「ぷはっ。新しい世界が見えそう…!」

「見えそうなら、まぁ。」

苦笑しながら。

「次行く道は迷わない、ってとこだろうか」

「………悔やむな、全く。決してこういうのを望んだわけじゃないけど、そう。」

指の切り傷を拭きとり

「もっと早く、別の形で逢いたかったとは言う。」

「私ももっとお話ししたかったよ すごい興味出た」

「でももう足跡聞こえちゃってるんだよね」

「ほんとに 歯車がちょっとズレてしまった感じだ」

「そう、か。」

「いいもの見せてくれてありがとう 最後のお客様」

「お代は取らないよ もう店長もいないし」

「其れは此方こそだ。凄いし美味しかった、君の料理。」

「またいつか食べたいかもな。この先の運が良ければ。」

「……なら、最後に一つ。」

「ほい」

「此処に残る私に、出来る事はあるだろうか。」

「頼みでもいい、聞こう。」

「そしたらそうだね」

「ここを根城にしてたチームの行く末を見届けてほしいかなぁ」

「お兄さんはお兄さんでやることがあるんだろうけど」

「接触してとまでは言わない 見てるだけでいいんだ」

「夜逃げにはなんの抵抗もない私だけど 唯一最初で最後の心残りだからさ」

「…わかった、その頼み聞き入れよう。」

「いい人だ・・・あ そうだ」

「これは料理人ではない私のひとこと」荷物をまとめ終え

「?」

「今日の今の食事カロリーを計算した結果 体系維持のために3時間の有酸素運動をお勧めします」

「またコレステロール値増加により今晩は足と顔のむくみがえぐいことになるよ」

「by医者の私」

「……。」

「あっはは…肝に銘じておきます。」

「君もまぁ大変だとは思うけれど、どこに行っても元気で。もしも…。」

「世界の外のどこかにいる、森那絢莉栖っていう少年に逢えたら。」

「よろしく言っておいて欲しい、転々してるだろうから、難しいだろうけど。」

「………。」くすっと笑って

「了解したよ でもきっと会うことはないと思うよ」

「あえて私の名前は公開しないでおこう それじゃね お兄さん」

「あぁ、それじゃあ………また。」

「やだなぁ そんなにお兄さんが暗くなることないのに」

「・・・おっとほんとにヤバイ 鍵は開けといて大丈夫だから」

「ん。」

そう言えばアイツのときは、声張り上げてたなぁと。

「悲観はしてないよ、大丈夫。」

「『出会いと別れを繰り返して、其れでも世界は廻っていく。』」

「そういうものだよ、『夜を廻る者』、おいき。」

「そんな見送られ方は初めてだ」

「見送ってくれる人がいるのは気分がいいね ほんと」

「では・・・まいどありがとうございましたー」

裏口へ行った彼女を見届ける。

静寂が募る。

たった一度となった出会いには惜しい、と気持ちが嘆いてはいた。

だがこれもひとつの結末で在り、偶然の産物でもある。

少なくとも、名も知らぬ料理人がこの世界に居たことを。

生き続ける限り、自分の中で、『彼』と同じく。

この世界に彼女はともに廻り続けるだろう。

|

T.Modern 「ほとんど原型が無い中、かえって類別可能なままのカラオケルームが目を引くのですが。 何者かの願望、需要のあらわれなのですかね?はやくに猿共めを追い払って有効利用して差し上げましょう。」 |

ItemNo.17 を食そうとしましたが、何か美味しいモノの幻を見ていたようです。

星喪騎士団

|

|

ソビエト研究会

|

カミセイ区 B-19:ゆ~ぱらだいす

星喪騎士団

|

|

立ちはだかるもの

|

T.Modern(1664) から ビーフ を受け取りました。

|

T.Modern 「不良メンマのお詫び、無限ビーフですよ。これぞアフターケア。」 |

命術LV を 5 UP!(LV25⇒30、-5CP)

ウルファンター(1539) の持つ ItemNo.22 ペットボトル から装飾『パーティクルロケット』を作製しました!

T.Modern(1664) により ItemNo.11 車前草 から射程1の武器『円環・翡霹翠靂之袷』を作製してもらいました!

⇒ 円環・翡霹翠靂之袷/武器:強さ237/[効果1]共鳴15 [効果2]- [効果3]-【射程1】

|

T.Modern 「またなにやら抽象的な物を注文する・・。 秘めたる品質や内訳は美徳とされるが、今どきは一見で分かりやすいものしか流行りはしませんよ。」 |

ウルファンター(1539) により ItemNo.11 円環・翡霹翠靂之袷 に ItemNo.22 雑木 を付加してもらいました!

⇒ 円環・翡霹翠靂之袷/武器:強さ237/[効果1]共鳴15 [効果2]回復10 [効果3]-【射程1】

サイタマ(884) とカードを交換しました!

マネキン (アウデンティア)

マスフレイム を研究しました!(深度0⇒1)

マスフレイム を研究しました!(深度1⇒2)

ボンバルディエ を研究しました!(深度0⇒1)

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

エイゴウオー(1341) は 霞石 を入手!

マルドゥック(1534) は 霞石 を入手!

ウルファンター(1539) は 緑星石 を入手!

T.Modern(1664) は 緑星石 を入手!

T.Modern(1664) は 燐灰石 を入手!

マルドゥック(1534) は 燐灰石 を入手!

T.Modern(1664) は 燐灰石 を入手!

マルドゥック(1534) は 羽 を入手!

カミセイ区 B-18(草原)に移動!(体調21⇒20)

カミセイ区 B-19(草原)に移動!(体調20⇒19)

カミセイ区 B-20(山岳)に移動!(体調19⇒18)

オオキタ区 B-1(山岳)に移動!(体調18⇒17)

オオキタ区 B-2(沼地)に移動!(体調17⇒16)

MISSION!!

カミセイ区 B-19:ゆ~ぱらだいす が発生!

- エイゴウオー(1341) が経由した カミセイ区 B-19:ゆ~ぱらだいす

- マルドゥック(1534) が経由した カミセイ区 B-19:ゆ~ぱらだいす

- ウルファンター(1539) が経由した カミセイ区 B-19:ゆ~ぱらだいす

- T.Modern(1664) が経由した カミセイ区 B-19:ゆ~ぱらだいす

[844 / 1000] ―― 《瓦礫の山》溢れる生命

[412 / 1000] ―― 《廃ビル》研がれる牙

[464 / 500] ―― 《森の学舎》より獰猛な戦型

[156 / 500] ―― 《白い岬》より精確な戦型

[340 / 500] ―― 《大通り》より堅固な戦型

[237 / 500] ―― 《商店街》より安定な戦型

[160 / 500] ―― 《鰻屋》より俊敏な戦型

[97 / 500] ―― 《古寺》戦型不利の緩和

[41 / 500] ―― 《堤防》顕著な変化

[17 / 400] ―― 《駅舎》追尾撃破

ぽつ・・・

ぽつ・・・

エディアン

プラチナブロンドヘアに紫の瞳。

緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。

長い髪は適当なところで雑に結んである。

緑のタートルネックにジーンズ。眼鏡をかけている。

長い髪は適当なところで雑に結んである。

|

エディアン 「・・・おや。」 |

サァ・・・――

雨が降る。

|

エディアン 「ちょうどいい感じ、涼しげでいいですねぇ。・・・・・あ、あれ?」 |

よく見ると雨は赤黒く、やや重い。

|

エディアン 「・・・血の雨、とでも?悪趣味ですねぇ。 ワールドスワップはほんと悪趣味。ナンセンス。」 |

降ってくる雨を手で受け止める。

雨は手に当たると同時に赤い煙となり消えてしまう。

地面にも雨は溜まらず、赤い薄煙がゆらゆらと舞っている。

|

エディアン 「・・・・・涼しげでもないですし、チューニ感すごいですし、・・・ほんと、悪趣味。」 |

チャットが閉じられる――

星喪騎士団

|

|

狐火の徒

|

カミセイ区 B-19 周辺

ゆ~ぱらだいす

ゆ~ぱらだいす

狒々

大きめな猿。

温泉を楽しんでいる。

温泉を楽しんでいる。

|

狒々 「・・・・・キイィィィィッ!!!!!!」 |

邪魔者を消そうと飛び掛かってくるッ!!

星喪騎士団

|

|

立ちはだかるもの

|

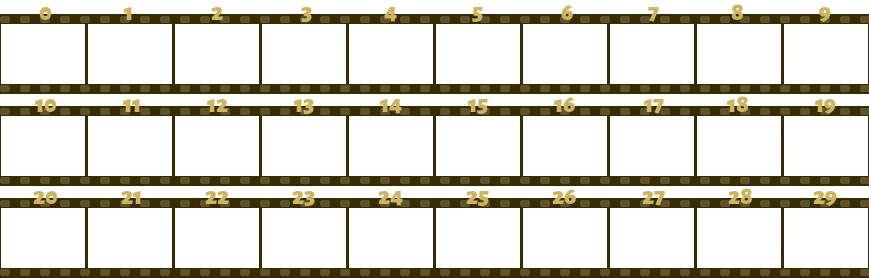

| 222 |  |

124 |

1st

ウルファンター

ウルファンター

2nd

T.Modern

T.Modern

3rd

エイゴウオー

エイゴウオー

4th

狒々

狒々

5th

狒々

狒々

6th

狒々

狒々

7th

狒々

狒々

8th

狒々

狒々

9th

狒々

狒々

10th

狒々

狒々

11th

狒々

狒々

12th

マルドゥック

マルドゥック

ENo.1534

マルドゥック

マルドゥック(Marduck)/今田(いまだ) 性別:男 年齢:???

身長:165~170㎝ 体重50~60kg

自称恥ずかしがり屋の軽口が多い全身装束男。

裏街道を練り歩き今日も今日手空を見上げて壁にぶつかる。

声は若々しくて喜怒哀楽の表現がはっきりしていて、

ボディランゲージ共々活気溢れてたりちゃらんぽらんだったり。

ハザマ時にはいかなる時でもその仮面を外さない。

イバラ時は今田という名前で世界を渡り歩く。

さらに我慢できずに自信に所縁の深い本屋を立てはじめる。

もう根無し草なんて言わせねえ。

http://lisge.com/ib/talk.php?s=759

道中、苗場千歳とエンカウント。

彼女の愚直と言える程の真っ直ぐな性格をみて

「尾を引いてもらうには丁度いい」という丁度よさと

「解っていて自ら不利を買って出そう」という不融通さを感じ

彼女にはない自身の狡猾性を活かし補助を受け持つと決め

『星喪騎士団』を結成、第一のメンバーとして副官に加わる。

能力:<円環根源(地/重力)>

岩、土等の地面の物質の形状変化、硬質加減を変えたり

浮いたり飛んだり重くしたり押し潰したり水面や壁を歩いたりできる。

「ほぉん、中々いいとこじゃないの。」

「いや、結構怖い人多いですねここ。これが世紀末ってやつか。」

OPEN DATA1:左腕の義手----------

昔、とある事故で左腕を失った事がある。

話によると何かで”巻きこまれた”らしい。

現在、今は無いその左腕には義手が填められている。

昔の友人から譲り受けた、高性能の義手らしい。

OPEN DATA2:魔術-------------

重力操作とは別に様々な魔術とそれに対する知識を

持ち合わせており、魔道具もいくつか持ち合わせている。

中には重力とは別系統の力を要する物も持つ。

OPEN DATA3:記憶-------------

本人は嘗て会った記憶をいくつか忘れている。

誰かと交流する際に、それに関連する記憶を

偶に思い出す時がある。

OPEN DATA4:武術-------------

主に中国武術と護身術に対しての

技術が精通しており、防御に関しては

頭一つ抜けた精度を持ちうる。

身長:165~170㎝ 体重50~60kg

自称恥ずかしがり屋の軽口が多い全身装束男。

裏街道を練り歩き今日も今日手空を見上げて壁にぶつかる。

声は若々しくて喜怒哀楽の表現がはっきりしていて、

ボディランゲージ共々活気溢れてたりちゃらんぽらんだったり。

ハザマ時にはいかなる時でもその仮面を外さない。

イバラ時は今田という名前で世界を渡り歩く。

さらに我慢できずに自信に所縁の深い本屋を立てはじめる。

もう根無し草なんて言わせねえ。

http://lisge.com/ib/talk.php?s=759

道中、苗場千歳とエンカウント。

彼女の愚直と言える程の真っ直ぐな性格をみて

「尾を引いてもらうには丁度いい」という丁度よさと

「解っていて自ら不利を買って出そう」という不融通さを感じ

彼女にはない自身の狡猾性を活かし補助を受け持つと決め

『星喪騎士団』を結成、第一のメンバーとして副官に加わる。

能力:<円環根源(地/重力)>

岩、土等の地面の物質の形状変化、硬質加減を変えたり

浮いたり飛んだり重くしたり押し潰したり水面や壁を歩いたりできる。

「ほぉん、中々いいとこじゃないの。」

「いや、結構怖い人多いですねここ。これが世紀末ってやつか。」

OPEN DATA1:左腕の義手----------

昔、とある事故で左腕を失った事がある。

話によると何かで”巻きこまれた”らしい。

現在、今は無いその左腕には義手が填められている。

昔の友人から譲り受けた、高性能の義手らしい。

OPEN DATA2:魔術-------------

重力操作とは別に様々な魔術とそれに対する知識を

持ち合わせており、魔道具もいくつか持ち合わせている。

中には重力とは別系統の力を要する物も持つ。

OPEN DATA3:記憶-------------

本人は嘗て会った記憶をいくつか忘れている。

誰かと交流する際に、それに関連する記憶を

偶に思い出す時がある。

OPEN DATA4:武術-------------

主に中国武術と護身術に対しての

技術が精通しており、防御に関しては

頭一つ抜けた精度を持ちうる。

16 / 30

669 PS

オオキタ

B-2

B-2

初心者マークついてます

1

#交流歓迎

1

【うちの子】貸し借りOKコミュ

2

happyさん

カード報告会

5

両陣営の和平を真面目に考える会

7

大地に連なるもの(自然コミュ)

4

長文大好きクラブ

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |

| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |

| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |

| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |

| 4 | 冥王剣 | 武器 | 30 | 攻撃10 | - | - | 【射程1】 |

| 5 | 黄衣装甲 | 防具 | 30 | 防御10 | - | - | |

| 6 | 機械仕掛けの翼輪 | 防具 | 67 | 防御15 | - | - | |

| 7 | 蒼小石 | 素材 | 15 | [武器]水撃15(LV30)[防具]耐水20(LV30)[装飾]舞凍20(LV35) | |||

| 8 | 円環輪法 | 武器 | 52 | 地纏10 | - | - | 【射程1】 |

| 9 | 黄覚王衣束 | 防具 | 187 | 回復25 | 地纏10 | - | |

| 10 | 斥力 | 武器 | 130 | 疫15 | - | - | 【射程2】 |

| 11 | 円環・翡霹翠靂之袷 | 武器 | 237 | 共鳴15 | 回復10 | - | 【射程1】 |

| 12 | ボロ布 | 素材 | 10 | [武器]闇纏10(LV20)[防具]敏捷10(LV20)[装飾]耐闇10(LV20) | |||

| 13 | 五次元境界 | 防具 | 105 | 反護15 | - | - | |

| 14 | 良いお魚 | 食材 | 20 | [効果1]活力20(LV20)[効果2]敏捷20(LV30)[効果3]強靭20(LV40) | |||

| 15 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||

| 16 | 円環輪法・地命永暦 | 装飾 | 65 | 回復10 | - | - | |

| 17 | ビーフ | 食材 | 5 | [効果1]活力5(LV30)[効果2]体力5(LV30)[効果3]防御5(LV30) | |||

| 18 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||

| 19 | 翡霹翠靂の世書 | 装飾 | 225 | 回復20 | 地纏10 | - | |

| 20 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||

| 21 | 剛毛 | 素材 | 10 | [武器]放縛15(LV25)[防具]反縛15(LV25)[装飾]強靭15(LV25) | |||

| 22 | 霞石 | 素材 | 30 | [武器]反水20(LV30)[防具]放凍20(LV30)[装飾]凍縛20(LV30) | |||

| 23 | 毛 | 素材 | 10 | [武器]束縛10(LV25)[防具]命脈10(LV25)[装飾]回復10(LV10) | |||

| 24 | 燐灰石 | 素材 | 25 | [武器]攻撃25(LV35)[防具]奪命20(LV35)[装飾]災20(LV30) | |||

| 25 | 羽 | 素材 | 10 | [武器]風撃10(LV25)[防具]風柳10(LV20)[装飾]風纏10(LV20) | |||

[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 命術 | 30 | 生命/復元/水 |

| 自然 | 30 | 植物/鉱物/地 |

| 百薬 | 25 | 化学/病毒/医術 |

| 装飾 | 80 | 装飾作製に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |

| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |

| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |

| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |

| ヒール | 8 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| ドレイン | 6 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |

| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |

| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |

| ウォーターフォール | 5 | 0 | 50 | 敵:水撃 | |

| ウィンドカッター | 5 | 0 | 50 | 敵3:風撃 | |

| ストーンブラスト | 8 | 0 | 50 | 敵:地撃&朦朧 | |

| ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 | |

| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |

| リフレッシュ | 5 | 0 | 50 | 味肉精3:祝福+肉体精神変調をAT化 | |

| 決3 | アクアリカバー | 5 | 0 | 80 | 味肉:HP増+肉体変調を守護化 |

| スキューア | 5 | 0 | 100 | 敵貫:地痛撃&次受ダメ増 | |

| ヒールハーブ | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+自:領域値[地]3以上ならヒールハーブの残り発動回数増 | |

| ノーマライズ | 7 | 0 | 80 | 味環:HP増+環境変調を守護化 | |

| アクアヒール | 5 | 0 | 70 | 味傷:HP増+炎上を守護化 | |

| アゲンスト | 5 | 0 | 120 | 敵貫:風領撃&DX減(2T) | |

| ブルーム | 5 | 0 | 120 | 敵全:地撃&魅了・束縛 | |

| 決3 | ファーマシー | 6 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 |

| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |

| オートヒール | 5 | 0 | 60 | 味傷:治癒LV増 | |

| アースリボルト | 5 | 0 | 150 | 敵:X連地領撃+自:弱化ターン効果を短縮 ※X=自分の弱化ターン効果の数+1 | |

| レジスト | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+肉体精神変調防御 | |

| ディスターバンス | 6 | 0 | 80 | 味傷:HP増+弱化ターン効果を短縮 | |

| ツインブラスト | 5 | 0 | 220 | 敵全:攻撃&麻痺+敵全:攻撃&盲目 | |

| 決3 | パワフルヒール | 6 | 0 | 100 | 味傷:精確地痛撃&HP増 |

| ヒールミスト | 5 | 0 | 200 | 味全:HP増+敵全:射程3以上ならDX減(2T) | |

| 決2 | ハーバルメディスン | 6 | 0 | 100 | 味傷3:HP増+DF増(1T) |

| アイシクルランス | 5 | 0 | 150 | 敵:水痛撃&凍結 | |

| ショックウェイブ | 5 | 0 | 160 | 自:連続減+敵全:風撃&朦朧 | |

| 決3 | グランドクラッシャー | 7 | 0 | 160 | 敵列:地撃 |

| 決2 | インフェクシャスキュア | 5 | 0 | 140 | 味列:HP増 |

| インヴァージョン | 5 | 0 | 150 | 敵全:攻撃&祝福を猛毒化 | |

| 決2 | クライオセラピー | 5 | 0 | 150 | 味傷5:HP増+凍結 |

| ワールウィンド | 5 | 0 | 200 | 敵傷7:風撃 | |

| グランドレイジ | 5 | 0 | 250 | 敵味全:地撃 | |

| コンフィデンス | 6 | 0 | 300 | 自:MSP・HL増 | |

| 決2 | ディープフォレスト | 5 | 0 | 300 | 自:地撃化(6T)+地特性増 |

| 決2 | コンテイジョン | 5 | 0 | 200 | 敵:猛毒・麻痺・衰弱・盲目・腐食 |

| クラウト | 6 | 0 | 100 | 自:領域値[地]3以上ならHL増(1T)+味傷:HP増 | |

| アナスタシス | 5 | 0 | 200 | 味傷:名前に「復活」を含む付加効果があればDF・AG増(2T)、なければ復活LV増 |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |

| 堅守 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |

| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |

| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |

| 献身 | 7 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |

| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |

| 隠者 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 | |

| 水特性回復 | 5 | 2 | 0 | 【戦闘開始時】自:水属性スキルのHP増効果に水特性が影響 | |

| 水の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:命術LVが高いほど水特性・耐性増 | |

| 風の祝福 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:時空LVが高いほど風特性・耐性増 | |

| 地の祝福 | 8 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:自然LVが高いほど地特性・耐性増 | |

| 薬師 | 6 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+名前に「防」を含む付加効果のLV増 | |

| 先制 | 5 | 6 | 0 | 【戦闘開始時】自:連続増 | |

| 沙羅双樹 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】味全:DF増(2T)+領域値[地]増 | |

| 珊瑚樹 | 5 | 4 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・領域値[水][地]増+守護+連続減 | |

| 草根木皮 | 5 | 5 | 0 | 【HP回復後】対:領域値[地]2以上なら、HP増 | |

| 魔晶作製 | 5 | 0 | 0 | 【常時】生産行動『装備作製』で装飾「魔晶」を選択できる。魔晶は効果3に充填LVが付加される。 | |

| 地特性回復 | 6 | 3 | 0 | 【戦闘開始時】自:地属性スキルのHP増効果に地特性が影響 |

最大EP[20]

| 被研究 | カード名/スキル | EP | SP | 説明 |

|

蝕む銀河 (ウィルスゾーン) |

0 | 140 | 敵全:衰弱 | |

| 決3 |

恐怖のなずみ飯 (グランドクラッシャー) |

0 | 160 | 敵列:地撃 |

| 決2 |

Over-Dose (フィジカルブースター) |

0 | 180 | 自:MHP・DX・自滅LV増 |

|

准将の知 (クリエイト:タライ) |

0 | 50 | 敵:攻撃&混乱 | |

|

咬炎 (デストロイ) |

0 | 100 | 敵:守護減+火痛撃 | |

|

女教皇のカード (ペネトレイト) |

0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |

| 決3 |

鮮血 (ワンオンキル) |

0 | 100 | 敵:闇撃+自:闇撃 |

|

ネコでも分かるプログラム仕様書 (グリモワール) |

0 | 300 | 自:MSP・AT増 | |

|

GR・Anisakis (グラトニー) |

0 | 280 | 敵:攻撃&LK奪取 | |

|

狐日和 (デスグラスプ) |

0 | 200 | 敵:闇撃&名前に「活」を含む付加効果1つを埋葬に変化 | |

|

追い興奮剤 (トニック) |

0 | 180 | 味傷3:HP増+AT増(1T) | |

|

闘勢隆起 (フォレストオファリング) |

0 | 160 | 自:HP減+MHP・MSP増 | |

|

マネキン (アウデンティア) |

0 | 300 | 味全:AT・LK増+炎上 |

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

| [ 3 ]デスペラート | [ 1 ]ボンバルディエ | [ 3 ]薬師 |

| [ 3 ]ヒーリングソング | [ 3 ]コールドウェイブ | [ 3 ]クリエイト:グレイル |

| [ 3 ]アウデンティア | [ 3 ]アサルト | [ 3 ]ハーバルメディスン |

| [ 3 ]カレイドスコープ | [ 2 ]マスフレイム | [ 3 ]ノーマライズ |

| [ 3 ]デアデビル | [ 3 ]ダークネス |

PL / イティオ