<< 0:00~0:00

一日目(Thinking Rabbit)

オレはキッチンへ珈琲を取りに行き、デスクに戻った。デスクからオールド・フレスタ―の瓶を取り出し、なみなみと珈琲に注いだ。オレが珈琲を飲むときは、いつもライかコーンのウイスキー、もしくはブランデーで飲む。今日最初の依頼人がやって来たのは、オレが珈琲を半分ばかり飲んだ頃だった。

「最近私の妻に、脅迫めいた電話が、やたらとかかってくるのです。何故かつきとめて下さい」

オレは男の話に耳を傾けた。

「誰が犯人かは、私には分かっているのです」

「私ですよ…でも何故そんな事をするのか、わからないんです。引き受けて下さいますか?」

オレは、この手の依頼人にうんざりしていた。オレは、無言で立ち上がると、カシアス・クレイを思わせる蝶のようなステップから、蜂のように腰の入ったアッパーカットで男のあごを殴りつけた。男は、悲鳴を上げてオフィスを飛び出していった。オレがキッチンへ二杯目の珈琲を取りに行き、デスクに戻ると電話が鳴った。

「イバラシティの味方に付いて頂けるそうで、ありがとうございます。街じゃアレな関係でも、ハザマではお互い仲良くいきましょう」

また頭のオカシイ依頼人か。オレはそう思ったが、何やら調子が妙だ。

シロナミと名乗った、この男のことをオレは知らない。だが、オレは以前にもこんな依頼を、イバラシティを訪れる話を誰かに持ち掛けられたことがある筈なのだ。あんなドイナカの僻地に、オレのようなシチーボーイが用事などある筈もない。だがオレはここマッドシティからジョーバンアーバンライン下り線に揺られた先、イバラシティを訪れたという、ぼんやりとした記憶がある。

「ハザマの時間が来る、その時までに、イバラシティを訪れて下さい」

そうだ、そういえばあの時もそんな依頼だった。どうやら頭がオカシイのはオレ自身らしいが、オレは確信のようなモノを持って、安物のジャケットを引っ掛けると、オフィスを出て駅へと向かう。街の灯りのせいか、こんな時間にもそこらにはハトがいて、首を振りながら悠々と歩道を歩いている。オレはハトになど目をくれようともせず、自動改札機を抜けると終電間際の快速電車に駆け込んだ。マッドシティを2309に発つ車両に乗れば、日が変わる前にはホームに降りることができる。ゆっくりと階段を上がり、改札を出ると、正面の大時計がちょうど0000時の針を指す。

気がつくと、見覚えのあるような、ないような、不思議な世界。

そこに、ひとりの男。

「…はい、というわけでシロナミです。よろしくお願いしますね」

だだっ広い、閑散とした駅舎を出る。普通なら、バスターミナルでもありそうな駅前に広がっていたのは、異様な光景だった。

それは、街というよりは「荒廃した世界」とでもいうべきものだ。そこらにはハトがいて間の抜けた声で鳴いている。遠くにはビルらしき建物が見える。切り立った壁のような崖や、荒れ果てた湿地のような水辺がそこらに見える。水とも泥ともつかないものがうごめいている。あれはナレハテと言ったか、生き物にも化け物にもなれなかった無様な存在であることを、オレはどうしてだか知っているのだ。

漫画や映画のように、今から生き延びて下さい、でなければ死にます、というモノではないようだ。今更のように周囲を見ると、いつの間にこれだけ集まったのだろうか、異様な世界に戸惑いながら立ち尽くしている者が大勢いる。少し目を遠くに向けてみると、向こうにもひとかたまりの、こちらと同じような連中が集められている。

「イバラシティの味方に付く。お互い、仲良くいきましょう、か」

おおよその見当はつく。オレにイバラシティの味方として、視線の向こうにいる連中と競争をしろというのだろう。仲良くいきましょうというのは、他人と協力することが禁止されていないということだ。あまり大人数では、よほど組織が統率されていなければ互いが足手まといになるから、手で握ると書いて握手する人間を探すなら、数人がせいぜいだ。すでにそこらで手を組んでいる者もいて、小さなグループがいくつもできている。

まず考えるべきは、何があるだろうか。

一つは移動の選択肢だ。他の連中の動きを見ると、タクシー乗り場に向かっている者、視線の向こうにいる集まりに歩いて近づこうとしている者、この場に留まっている者、の三択といったところだろうか。それから、もう一つ。単独行動を望むか、仲間を探すか。オレは、そこらにいる連中に、目を配る。一人は若い女。もう一人はどこかひょうひょうとした男。そしてもう一人は、綿菓子のようなものを肩の傍に浮かせている男だ。奇妙なことこの上ないが、ここではそれも普通に見えてしまう。

たまたま近くにいた彼らに、オレが声をかけた理由は、もう一つある。なんとなくと言ってしまえばそれまでだが、彼らは三人とも悪い連中ではないように見えたし、オレは少なくとも良い人間ではないからだ。

百薬LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)

領域LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)

武器LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)

防具LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)

ヒールポーション を習得!

リフレクション を習得!

クイックレメディ を習得!

ファーマシー を習得!

ガーディアン を習得!

ウィルスゾーン を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!

チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)

チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)

チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)

チナミ区 D-8(草原)に移動!(体調27⇒26)

チナミ区 D-9(草原)に移動!(体調26⇒25)

フミ(961) をパーティに勧誘しました!

設楽(1285) をパーティに勧誘しました!

ヨツジ(1231) をパーティに勧誘しました!

採集はできませんでした。

- マッケンジー(1144) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

- ヨツジ(1231) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

- 設楽(1285) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

―― ハザマ時間が紡がれる。

チャットで時間が伝えられる。

グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。

その背後から、突然タクシーが現れる!!

白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。

タクシーの窓が開く。

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。

窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。

白南海からのチャットが閉じられる――

異能・生産

アクティブ

パッシブ

[基本]OK. [戦闘]OK. [取引]OK. [スキル]OK.

一日目(Thinking Rabbit)

オレはキッチンへ珈琲を取りに行き、デスクに戻った。デスクからオールド・フレスタ―の瓶を取り出し、なみなみと珈琲に注いだ。オレが珈琲を飲むときは、いつもライかコーンのウイスキー、もしくはブランデーで飲む。今日最初の依頼人がやって来たのは、オレが珈琲を半分ばかり飲んだ頃だった。

「最近私の妻に、脅迫めいた電話が、やたらとかかってくるのです。何故かつきとめて下さい」

オレは男の話に耳を傾けた。

「誰が犯人かは、私には分かっているのです」

「私ですよ…でも何故そんな事をするのか、わからないんです。引き受けて下さいますか?」

オレは、この手の依頼人にうんざりしていた。オレは、無言で立ち上がると、カシアス・クレイを思わせる蝶のようなステップから、蜂のように腰の入ったアッパーカットで男のあごを殴りつけた。男は、悲鳴を上げてオフィスを飛び出していった。オレがキッチンへ二杯目の珈琲を取りに行き、デスクに戻ると電話が鳴った。

「イバラシティの味方に付いて頂けるそうで、ありがとうございます。街じゃアレな関係でも、ハザマではお互い仲良くいきましょう」

また頭のオカシイ依頼人か。オレはそう思ったが、何やら調子が妙だ。

シロナミと名乗った、この男のことをオレは知らない。だが、オレは以前にもこんな依頼を、イバラシティを訪れる話を誰かに持ち掛けられたことがある筈なのだ。あんなドイナカの僻地に、オレのようなシチーボーイが用事などある筈もない。だがオレはここマッドシティからジョーバンアーバンライン下り線に揺られた先、イバラシティを訪れたという、ぼんやりとした記憶がある。

「ハザマの時間が来る、その時までに、イバラシティを訪れて下さい」

そうだ、そういえばあの時もそんな依頼だった。どうやら頭がオカシイのはオレ自身らしいが、オレは確信のようなモノを持って、安物のジャケットを引っ掛けると、オフィスを出て駅へと向かう。街の灯りのせいか、こんな時間にもそこらにはハトがいて、首を振りながら悠々と歩道を歩いている。オレはハトになど目をくれようともせず、自動改札機を抜けると終電間際の快速電車に駆け込んだ。マッドシティを2309に発つ車両に乗れば、日が変わる前にはホームに降りることができる。ゆっくりと階段を上がり、改札を出ると、正面の大時計がちょうど0000時の針を指す。

気がつくと、見覚えのあるような、ないような、不思議な世界。

そこに、ひとりの男。

「…はい、というわけでシロナミです。よろしくお願いしますね」

だだっ広い、閑散とした駅舎を出る。普通なら、バスターミナルでもありそうな駅前に広がっていたのは、異様な光景だった。

それは、街というよりは「荒廃した世界」とでもいうべきものだ。そこらにはハトがいて間の抜けた声で鳴いている。遠くにはビルらしき建物が見える。切り立った壁のような崖や、荒れ果てた湿地のような水辺がそこらに見える。水とも泥ともつかないものがうごめいている。あれはナレハテと言ったか、生き物にも化け物にもなれなかった無様な存在であることを、オレはどうしてだか知っているのだ。

漫画や映画のように、今から生き延びて下さい、でなければ死にます、というモノではないようだ。今更のように周囲を見ると、いつの間にこれだけ集まったのだろうか、異様な世界に戸惑いながら立ち尽くしている者が大勢いる。少し目を遠くに向けてみると、向こうにもひとかたまりの、こちらと同じような連中が集められている。

「イバラシティの味方に付く。お互い、仲良くいきましょう、か」

おおよその見当はつく。オレにイバラシティの味方として、視線の向こうにいる連中と競争をしろというのだろう。仲良くいきましょうというのは、他人と協力することが禁止されていないということだ。あまり大人数では、よほど組織が統率されていなければ互いが足手まといになるから、手で握ると書いて握手する人間を探すなら、数人がせいぜいだ。すでにそこらで手を組んでいる者もいて、小さなグループがいくつもできている。

まず考えるべきは、何があるだろうか。

一つは移動の選択肢だ。他の連中の動きを見ると、タクシー乗り場に向かっている者、視線の向こうにいる集まりに歩いて近づこうとしている者、この場に留まっている者、の三択といったところだろうか。それから、もう一つ。単独行動を望むか、仲間を探すか。オレは、そこらにいる連中に、目を配る。一人は若い女。もう一人はどこかひょうひょうとした男。そしてもう一人は、綿菓子のようなものを肩の傍に浮かせている男だ。奇妙なことこの上ないが、ここではそれも普通に見えてしまう。

たまたま近くにいた彼らに、オレが声をかけた理由は、もう一つある。なんとなくと言ってしまえばそれまでだが、彼らは三人とも悪い連中ではないように見えたし、オレは少なくとも良い人間ではないからだ。

|

ハト 「でーでーぼっぽぽー。」 |

百薬LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)

領域LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)

武器LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)

防具LV を 10 UP!(LV0⇒10、-10CP)

ヒールポーション を習得!

リフレクション を習得!

クイックレメディ を習得!

ファーマシー を習得!

ガーディアン を習得!

ウィルスゾーン を習得!

◇通常獲得:各CP・FPが5増加した!

次元タクシーに乗り チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》 に転送されました!

|

ドライバーさん 「ほら降りた降りた。次の客が待ってんだわ。」 |

チナミ区 E-6(道路)に移動!(体調30⇒29)

チナミ区 E-7(道路)に移動!(体調29⇒28)

チナミ区 E-8(道路)に移動!(体調28⇒27)

チナミ区 D-8(草原)に移動!(体調27⇒26)

チナミ区 D-9(草原)に移動!(体調26⇒25)

フミ(961) をパーティに勧誘しました!

設楽(1285) をパーティに勧誘しました!

ヨツジ(1231) をパーティに勧誘しました!

採集はできませんでした。

- マッケンジー(1144) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

- ヨツジ(1231) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

- 設楽(1285) の選択は チナミ区 E-5:チェックポイント《出発地》(ベースキャンプ外のため無効)

―― ハザマ時間が紡がれる。

|

白南海 「長針一周・・・っと。丁度1時間っすね。」 |

白南海

黒い短髪に切れ長の目、青い瞳。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

白スーツに黒Yシャツを襟を立てて着ている。

青色レンズの色付き眼鏡をしている。

チャットで時間が伝えられる。

|

白南海 「ケンカは無事済みましたかね。 こてんぱんにすりゃいいってわけですかい。」 |

グチャッとなったどこかのナレハテの映像をまじまじと見つめる白南海。

その背後から、突然タクシーが現れる!!

白南海のすぐ横を走り抜け、止まる。

|

白南海 「・・・・・こ、殺す気ですかね。」 |

タクシーの窓が開く。

ドライバーさん

次元タクシーの運転手。

イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。

イメージされる「タクシー運転手」を合わせて整えたような容姿。初老くらいに見える。

|

ドライバーさん 「すまんすまん、出口の座標を少し間違えた。 挨拶に来たぜ。『次元タクシー』の運転役だ。」 |

帽子を少し頭から離し、ほんのちょっと頭を下げる。

|

白南海 「イバラシティ側を潰そうってんじゃねぇでしょーね。・・・ぶっ殺しますよ?」 |

|

ドライバーさん 「安心しな、どっちにも加勢するさ。俺らはそういう役割の・・・ハザマの機能ってとこだ。」 |

|

ドライバーさん 「チェックポイントとかの行き来の際にゃ、へいタクシーの一声を。 俺もタクシーも同じのが沢山"在る"んでな、待たしゃしない。・・・そんじゃ。」 |

窓が閉められ、タクシーが走り去っていく。

|

白南海 「ひとを轢きかけといてあの態度・・・後で営業妨害でもしてやろうか。」 |

|

白南海 「さて、それでは私は・・・のんびり傍観させてもらいますかね。この役も悪くない。」 |

白南海からのチャットが閉じられる――

はいくんてれけはいこしてむとり

|

|

今度PTの名前相談しよう

|

ENo.1144

新沼ケンジ(しんぬま・けんじ)

チバ県マッドシティで開業している探偵。

差出人不明の依頼に呼び出されて、ジョーバンアーバンライン快速電車に乗ってイバラシティを訪れると、わけもわからないうちに騒動に巻き込まれた。子供のころからニイヌマと呼ばれていたせいで、ハトが嫌い。

能力は「ハト魔法使い」。

差出人不明の依頼に呼び出されて、ジョーバンアーバンライン快速電車に乗ってイバラシティを訪れると、わけもわからないうちに騒動に巻き込まれた。子供のころからニイヌマと呼ばれていたせいで、ハトが嫌い。

能力は「ハト魔法使い」。

25 / 30

5 PS

チナミ区

D-9

D-9

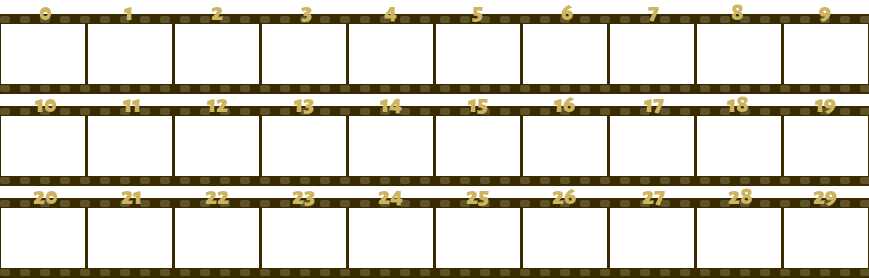

| No | アイテム名 | 種類 | 強さ | 効果1 | 効果2 | 効果3 | (素材・食材の場合は詳細等) |

| 1 | 不思議な武器 | 武器 | 10 | - | - | - | 【射程1】 |

| 2 | 不思議な防具 | 防具 | 10 | - | - | - | |

| 3 | 不思議な装飾 | 装飾 | 10 | - | - | - | |

| 4 | 不思議な牙 | 素材 | 10 | [武器]攻撃10(LV5)[防具]活力10(LV5)[装飾]体力10(LV5) | |||

| 5 | 不思議な石 | 素材 | 10 | [武器]回復10(LV5)[防具]防御10(LV5)[装飾]幸運10(LV5) | |||

| 6 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||

| 7 | 不思議な食材 | 食材 | 10 | [効果1]器用10(LV5)[効果2]敏捷10(LV10)[効果3]耐疫10(LV15) | |||

[出現付加の効果一覧] 最大所持可能数[50]

異能・生産

| 名称 | LV | 説明 |

| 百薬 | 10 | 化学/病毒/医術 |

| 領域 | 10 | 範囲/法則/結界 |

| 武器 | 10 | 武器作製に影響 |

| 防具 | 10 | 防具作製に影響 |

アクティブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| ブレイク | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃 | |

| ピンポイント | 5 | 0 | 50 | 敵:痛撃 | |

| クイック | 5 | 0 | 50 | 敵:3連撃 | |

| ブラスト | 5 | 0 | 50 | 敵全:攻撃 | |

| ヒール | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増 | |

| ドレイン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃&味傷:HP増 | |

| ペネトレイト | 5 | 0 | 50 | 敵貫:痛撃 | |

| スイープ | 5 | 0 | 50 | 敵列:攻撃 | |

| 決3 | ヒールポーション | 5 | 0 | 50 | 味傷:HP増+猛毒減 |

| リフレクション | 5 | 0 | 50 | 自:反射 | |

| クイックレメディ | 5 | 0 | 100 | 味傷:HP増+自:混乱+連続増 | |

| ファーマシー | 5 | 0 | 110 | 味傷:HP増+肉体精神変調減 | |

| ガーディアン | 5 | 0 | 50 | 敵:攻撃+味傷:護衛 | |

| ウィルスゾーン | 5 | 0 | 140 | 敵全:衰弱 |

パッシブ

| 被研究 | スキル名/元スキル | LV | EP | SP | 説明 |

| 猛攻 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT・DX増 | |

| 堅守 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF・AG増 | |

| 攻勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:AT増+DF減 | |

| 守勢 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:DF増+AT減 | |

| 献身 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:HL増+LK減 | |

| 太陽 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MHP・HATE増 | |

| 隠者 | 5 | 5 | 0 | 【戦闘開始時】自:MSP増+HATE減 |

最大EP[20]

| [深度]スキル名 | [深度]スキル名 | [深度]スキル名 |

PL / TOSHIKI